Le tribunal d’application des peines (TAP), siégeant au sein des prisons, est chargé d’évaluer si un prisonnier peut être libéré sous conditions. À un tiers de sa peine, chaque détenu est admissible à la liberté conditionnelle et doit préparer son plan de reclassement. Un dossier construit pendant l’incarcération avec des travailleurs sociaux et des psychologues. Le mot d’ordre: endiguer la récidive.

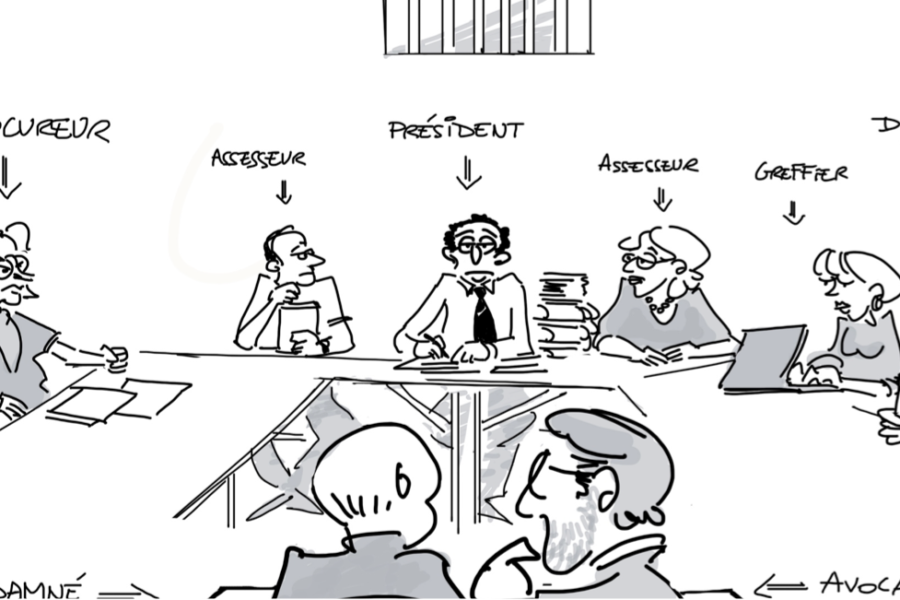

«On fait croire à la société civile que les détenus peuvent sortir à un tiers de leur peine. Mais ça n’arrive jamais. Moi j’avais pas le choix, j’étais condamné à 51 ans de prison.» Comme le prévoit la loi, à un tiers de sa peine, Jean-Marc Mahy, ancien détenu à la prison de Marneffe, s’est présenté devant le tribunal d’application des peines. C’est au TAP, comme on l’appelle dans le milieu, que le juge et ses assesseurs décident de l’octroi ou non d’une libération conditionnelle.

Pour qu’une libération anticipée lui soit accordée, le détenu doit répondre à plusieurs demandes et les justifier lors d’une audience au sein de la prison. Le plan de reclassement, comme l’appellent les professionnels, doit prouver que le détenu a préparé sa sortie. Logement, projet occupationnel, justification des ressources financières et indemnisation des parties civiles sont autant de conditions à remplir pour que le TAP octroie une libération. Sur le papier, ça a l’air simple. Dans les faits, c’est plus compliqué.

Une liberté sous conditions

Le TAP vérifie en premier lieu que le détenu aura un point de chute dès sa sortie. Il lui faut donc trouver un logement. «Aucun de mes clients n’est jamais arrivé avec un contrat de bail, d’aussi loin que je m’en souvienne», déclare Delphine Paci, avocate spécialisée du TAP, avant d’ajouter qu’aucun propriétaire n’accepte un ancien détenu.

Trouver un logement est une tâche ardue pour ceux qui n’ont pas de proches prêts à les accueillir. «Celui qui n’a personne qui l’attend en sortant de prison, il est foutu», se désole Jean-Marc Mahy. Le refus des propriétaires de louer à des anciens détenus n’est pourtant que le premier obstacle qu’ils rencontrent. Lorsqu’ils trouvent finalement la possibilité d’être hébergés grâce à une connaissance ou à leur réseau, se pose ensuite la question de la garantie locative. En prison, le travail ne rapporte que cinquante centimes de l’heure à un détenu. Bien trop peu pour espérer payer cette garantie.

«Il ne leur reste que deux options: être hébergé chez les proches ou trouver une place dans un centre d’accueil, comme l’Îlot ou le Samusocial à Bruxelles par exemple», conclut Me Paci. Et d’ajouter que les centres d’accueil posent quand même question puisque les libérés sous conditions ne peuvent en théorie pas côtoyer d’autres détenus. Faute d’autre solution, cette alternative est toutefois tolérée par le TAP.

«Quand vous obtenez un entretien d’embauche, il faut demander une permission de sortie au ministre de la Justice. Mais les délais sont longs et le temps que vous obteniez cette permission, la date du rendez-vous est déjà passée», Jean-Marc Mahy, ex-prisonnier

Pour ceux qui ont la possibilité d’être accueillis par des proches, il est indispensable que le milieu d’accueil soit propice à la réinsertion. C’est ce que sont chargées de vérifier les maisons de justice. «La première expérience de vivre-ensemble en dehors de la prison est le milieu de vie. Ce premier cercle est déterminant pour l’inclusion sociale. C’est là que se fait le premier apprentissage», explique Marie-Nathalie D’hoop, directrice de la maison de justice de Bruxelles. Le rapport des travailleurs sociaux des maisons de justice sur le milieu de vie est donc primordial dans la décision du TAP, puisque le travailleur social constitue le premier intermédiaire entre la prison et la vie à l’extérieur.

Après la question du logement se pose celle du projet occupationnel. Ici encore, de nombreux obstacles se mettent en travers du chemin vers la réinsertion. D’après Me Paci, comme pour le logement, il est impossible de trouver un travail si le détenu n’a pas de contacts à l’extérieur. «Quand vous obtenez un entretien d’embauche, il faut demander une permission de sortie au ministre de la Justice. Mais les délais sont longs et le temps que vous obteniez cette permission, la date du rendez-vous est déjà passée», explique Jean-Marc Mahy. Au bout de plusieurs années de recherche, l’ancien détenu a finalement décroché un contrat mais a dû attendre quatre mois pour que l’authenticité du document soit prouvée. «L’employeur avait besoin de moi la semaine qui suivait, pas quatre mois plus tard», regrette-t-il.

Pour ceux qui ne trouvent pas d’emploi, la formation reste la seule alternative. Avec des complications, ici encore, car les structures n’acceptent pas toujours d’accueillir des libérés sous conditions. Et lorsqu’elles les acceptent, se pose alors la question de la date d’entrée possible aux cours. «On ne sait jamais à l’avance quand le TAP rendra sa décision et quand le détenu pourra sortir», explique Delphine Paci. Pour la majorité des formations, il est impossible d’intégrer les cours en milieu d’année, ce qui rend le projet occupationnel bancal pour le TAP. Le second problème est celui des prérequis. «En prison, 30% des détenus n’ont pas l’équivalent du CEB», ajoute l’avocate. De quoi priver une grande partie de ce public d’une possible réinsertion.

Un accompagnement mis à mal

Pour accompagner les détenus dans les démarches administratives et dans la construction de leur plan de reclassement, il existe de nombreuses associations. L’aide au détenu, comme son nom l’indique, est un dispositif d’accompagnement pour les justiciables. «Concrètement, nous avons un carnet d’adresses et nous accompagnons le détenu. Nous voulons les rendre acteurs de leur démarche en leur donnant les moyens de prendre en charge leurs soucis et les obstacles qu’ils rencontrent. On explore leurs attentes et on construit avec eux un plan d’insertion», explique Tahar Elhamdaoui, directeur du Dispositif Relais.

Si l’aide aux détenus, facultative, est nécessaire à la création d’un plan de reclassement, et le suivi psychologique, essentiel, il existe de nombreux freins à cet accompagnement. «À l’heure actuelle, on est quatre travailleurs sociaux pour 90 détenus», déplore M. Elhamdaoui. Les associations, dépendant des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sont sous-financées. «Je suis seule pour toute la prison», ajoute quant à elle la psychologue de la prison d’Ittre. Les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous auprès des services d’aide sont insensés. Entre 11 et 20 mois pour un psychologue, et à peine moins pour les assistants sociaux, bien trop peu nombreux face à la demande. Cette aide, indispensable pour les plus précarisés, difficilement accessible, entrave la construction du plan de reclassement.

Les dispositifs mis en place sont insuffisants face à la demande, mais de nombreux autres bâtons viennent s’ajouter dans les roues des travailleurs sociaux.

Le fonctionnement même des prisons, financées par le gouvernement fédéral, pose lui aussi problème. Lorsque les mouvements (fait de déplacer les détenus de leur cellule vers un autre endroit de la prison ou vice versa) sont réduits, l’aide aux justiciable est la première à passer à la trappe. «L’insuffisance de moyens humains et matériels des prisons est l’un des principaux obstacles à la réinsertion, constate Olivia Nederlandt, chercheuse Fonds de la recherche scientifique (FSR- FNRS). Il faut un certain nombre d’agents présents pour qu’un mouvement se déroule en toute sécurité. Si ce nombre d’agents n’est pas présent, on ne fait pas le mouvement. Le manque d’effectifs des agents de surveillance entraîne donc qu’il n’est pas possible d’assurer le nombre de mouvements nécessaires pour permettre la tenue d’activités en prison. En conséquence, lorsqu’ils sont en sous-effectif, le nombre de mouvements est réduit au minimum, c’est-à-dire pour assurer les douches, les visites et le préau, et les mouvements qui permettent la tenue d’activités de réinsertion n’ont pas lieu.» Et Tahar Elhamdaoui de faire part de sa propre expérience: «Ça arrive à beaucoup de travailleurs sociaux. Ils ont souvent des problèmes pour faire venir le gars, et ils font parfois attendre les travailleurs sociaux pendant près d’une heure.» Les équipes d’aide aux justiciables étant déjà en sous-effectif, ces freins sont d’autant plus préjudiciables.

Un chemin semé d’embûches

Si l’aide aux justiciables connaît des difficultés, d’autres embûches se dressent également sur le chemin vers une libération conditionnelle.

Lors de sa convocation à l’audience devant le TAP, le justiciable doit répondre aux questions du juge et de ses assesseurs ainsi que motiver son plan de reclassement. Le dossier comprend des attestations devant justifier le projet occupationnel et le logement ainsi que l’avis du directeur de la prison et le compte rendu du service psychosocial.

Le service psychosocial, SPS dans le jargon judiciaire, est mandaté par le TAP pour réaliser un rapport psychologique sur la personnalité du détenu et évaluer sa capacité à se réinsérer.

«Ce rapport est une pièce maîtresse dans le plan de reclassement du détenu», explique Me Paci. Les psychologues dépendants du ministère de la Justice n’ont pas un travail thérapeutique mais évaluent la personnalité du candidat à la liberté sous conditions. Cette évaluation peut parfois être obstruée par une réaction agressive du détenu, obligé de raconter la même histoire à plusieurs SPS, dépendant de chaque prison. En effet, a contrario du TAP qui reste le même peu importe la prison dans laquelle est le détenu, le SPS change et l’évaluation recommence au point de départ à chaque transfert. Une épreuve éreintante pour un prisonnier devant répéter la même histoire à plusieurs reprises.

«Le manque de ressources fait qu’au moment de se présenter à l’audience, rien n’est prêt et tout est bloqué», Delphine Paci, avocate.

Les textes prévoient que ce rapport doit être rendu dans les deux mois suivant l’introduction de la procédure. Mais la réalité est à nouveau bien différente. Les services psychosociaux, comme tous les autres, sont en sous-effectif et débordés. La procédure, qui devrait donc être rapide, ne l’est pas du tout. Le rapport SPS, étant la pièce centrale du dossier du candidat à la liberté conditionnelle, retarde tout le processus et contraint le TAP à reporter l’audience bien après la date prévue par les textes légaux. «C’est un problème structurel à la prison dont le TAP n’est que l’aboutissement. Le manque de ressources fait qu’au moment de se présenter à l’audience, rien n’est prêt et tout est bloqué», résume Delphine Paci.

Lorsque toutes les pièces sont réunies, le détenu peut finalement comparaître devant le tribunal. «On nous refait un procès. Et on est obligé de dire ce que le TAP a envie d’entendre parce que sinon on va en fond de peine. C’est un système de libération hypocrite», ironise Jean-Marc Mahy.

Le poids de l’aveu, comme le souligne Olivia Nederlandt, peut être primordial devant certaines chambres du TAP. La personnalité du condamné ainsi que la reconnaissance de la vérité judiciaire jouent un rôle prépondérant dans l’octroi de la libération conditionnelle. Les débats durant l’audience tournent donc souvent autour des faits commis, de la reconnaissance de leur gravité et de la raison de la condamnation. Pourtant déjà jugés pour les faits, les détenus sont confrontés à un nouveau procès et aux mêmes questions qu’au moment de leur condamnation. Delphine Paci nuance les propos de Jean-Marc Mahy: «Ils revivent l’audience comme un deuxième procès alors qu’ils ont déjà été condamnés. On est encore dans une conception judéo-chrétienne avec une vieille conception: faute avouée est à moitié pardonnée.» Pourtant, aucune étude ne démontre de corrélation entre aveu et récidive, selon Olivia Nederlandt.

Une question politique?

Aucune étude quantitative ne traite largement de ce sujet d’ailleurs. «Peu de personnes se penchent sur la question de la récidive car il n’y a pas de financement», affirme Benjamin Mine, criminologue à l’Institut national de criminologie et criminalistique (INCC). «Ce serait peut-être peu accommodant pour les décideurs politiques de mettre en lumière l’inefficacité du dispositif criminel. C’est paradoxal car, si on avait des chiffres, on pourrait identifier certains facteurs de risque», ajoute-t-il.

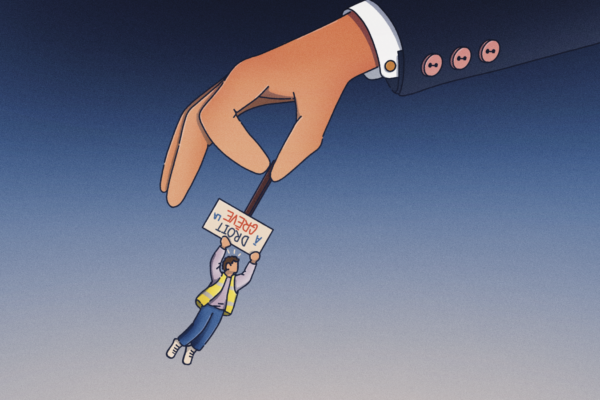

Le risque, élément central de la procédure du TAP, n’a donc jamais été évalué à l’échelle nationale. Des études qualitatives, se basant sur la jurisprudence, existent bel et bien, mais ne couvrent qu’une infime partie du dispositif, ne permettant pas d’en avoir une vision globale. «Les discours sécuritaires, simplistes et populistes sont plus à la mode que l’étude de la récidive. Le système actuel n’a aucun sens. Il a pour seul intérêt électoral de surfer sur la vague de peur ambiante», déplore Me Paci.

Dans son article «L’exécution des peines en proie aux réformes. La réinsertion, un horizon toujours plus lointain?», Olivia Nederlandt cite une étude ayant mis en évidence que les services psychosociaux des établissement pénitentiaires considèrent que l’existence d’un plan de reclassement diminue le risque de récidive. «Une recherche qualitative conduite au sein de deux TAP par Veerle Scheirs, professeur à la VUB, a en effet montré que l’absence de plan de reclassement est perçue par les juges du TAP comme augmentant le risque de récidive, tandis qu’un plan de reclassement concret est considéré comme réduisant ce risque», ajoute-t-elle d’ailleurs. Les facteurs de récidive ne sont étudiés que très spécifiquement, selon Benjamin Mine, et ne permettent pas d’évaluer l’efficacité du TAP et des plans de reclassement.

En 2015, 698 détenus sont allés en fond de peine, contre 276 libérés conditionnellement.

L’opacité qui entoure le facteur récidive est incohérente avec les nouvelles politiques carcérales annoncées par le ministre de la Justice, Koen Geens. Dans un nouveau projet de loi Pot pourri II, le ministre souhaite faire passer la date d’admissibilité à la libération conditionnelle à la moitié de la peine, contre un tiers à l’heure actuelle. Cette mesure vise à allonger la partie incompressible de peine à exécuter. D’après Olivia Nederlandt, une étude française publiée en 1995[1] a pourtant prouvé qu’augmenter la longueur de la peine en prison augmentait le risque de récidive. Les nouvelles dispositions annoncées par le ministère n’entrent donc pas en résonance avec ce constat. L’empêchement de la récidive, et par conséquent la protection de la société, sont relégués au second plan par les politiques qui préfèrent se calquer sur le discours sécuritaire. «Les politiques surfent sur l’émotion des gens en leur faisant croire qu’on est plus en sécurité quand on met les gens en prison», ironise Delphine Paci.

En 2015, 698 détenus sont allés en fond de peine, contre 276 libérés conditionnellement. Des chiffres qui posent question quand la jurisprudence montre que la libération conditionnelle et la préparation d’un plan de reclassement permettent de réduire la récidive. Toujours selon Olivia Nederlandt, la commission Holsters, qui a étudié l’instauration des TAP en 2003, soulignait elle aussi dans son rapport que le plan de reclassement constitue un élément important dans l’application du critère acceptable ou non du risque de récidive.

Mais, à l’heure actuelle, les détenus condamnés à de courtes peines ne se présentent parfois même plus devant le TAP au vu de la longueur et de la lourdeur de la procédure. «Lorsqu’un détenu est condamné à 10 ans, il est admissible à la libération conditionnelle au bout de trois ans et demi. Mais lorsqu’il se présente devant le TAP, la procédure traîne et il est tout le temps reporté. Donc il arrive à six ans, sept, huit ans, puis il se dit que ça ne vaut plus la peine. En liberté conditionnelle, il va encore être suivi pendant cinq ans par un assistant de justice; autant faire encore deux ans ferme et puis c’est terminé», nous explique Jean-Marc Mahy.

La lenteur des procédures, le manque de financement criant, le désintérêt de la politique et le manque d’information du public sont autant de facteurs qui entrent en compte dans la problématique de la libération conditionnelle, pourtant essentielle pour faire baisser la criminalité en Belgique. «Dans la tête des gens, la meilleure punition, c’est la prison. Mais la prison, ce n’est que l’exclusion. Et pour que la punition prenne de la valeur, il faut qu’elle soit comprise, sinon on commet les mêmes erreurs dès qu’on met le nez dehors», témoigne Jean-Marc Mahy. C’est donc tout le système carcéral qu’il faut repenser. «L’important finalement, c’est que le justiciable puisse vivre dans la société sans la meurtrir, et sans être meurtri», conclut sagement Nathalie d’Hoop.

[1] Pierre Tournier, Inflation carcérale et aménagement des peines, La documentation française, 1995.

En savoir plus

«Prisons: se libérer de l’enfermement», Alter Échos n°426, juin 2016 (dossier).

«Sortir de prison, pas si facile», Alter Échos n°413, décembre 2015, Marinette Mormont.