En Belgique, on travaille peu de nuit. Ce qui n’est pas plus mal quand on voit les effets dévastateurs que cela peut avoir sur la santé. Pourtant, certains travailleurs semblent y trouver un intérêt, voire une poésie. Les employeurs, quant à eux, souhaiteraient aller encore plus loin… Petit tour du propriétaire au départ d’une nuit d’été, à la clinique Saint-Jean.

«Il a dit que j’étais zat? Il a dit que j’étais zat? Je suis pas zat!» Pointant un doigt accusateur en direction du pompier qui l’accompagne, Émile (nom d’emprunt) n’a pourtant pas l’air bien dangereux. Par contre, ce qui est clair, c’est que malgré ses dénégations, son alcoolémie semble bel et bien flirter avec les sommets. C’est d’ailleurs ce qui a poussé certains passants à demander de l’aide lorsqu’ils ont aperçu cet homme grisonnant en train d’errer sans but dans les rues de Bruxelles.

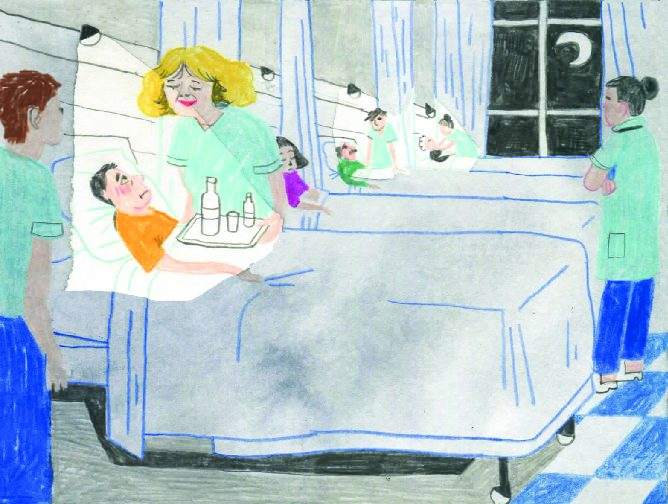

Il est 23 h aux urgences de la clinique Saint-Jean, située au centre de la capitale. Jusqu’ici, la soirée avait été plutôt calme. Ce qui n’avait pas empêché Ikram, en poste à l’accueil, de nous prévenir: «Ça peut vite changer…» Ikram ne croyait pas si bien dire. En quelques minutes, les événements se sont emballés. Il y a tout d’abord eu l’arrivée irréelle et émouvante de cette jeune femme, victime d’une chute de 20 mètres en montgolfière. Puis l’irruption angoissante d’un homme ayant bu de l’ammoniac. Avant le numéro tragicomique d’Émile, dont les cris sont d’ailleurs en train de réveiller tout le monde pour de bon. «Je veux prendre un taxi!», lâche-t-il en titubant alors que François, un des quatre infirmiers de service, l’attend d’un air calme quelques mètres plus loin. «Hé peï, viens ici, on a le numéro d’un taxi», répond alors un des pompiers afin d’attirer le fêtard récalcitrant auprès de François, qui s’empresse de l’examiner.

Quelques minutes plus tard, après vérification de ses «paramètres», Émile est déclaré bon pour la sortie. Ce qui n’est pas le cas de la jeune femme et du jeune homme, envoyés en «CC», pour «critical care», du nom de la section où l’on s’occupe des patients dans un état sérieux. À eux seuls, ces cas illustrent ce à quoi les travailleurs de nuit des urgences peuvent être confrontés. «La nuit, les gens sont parfois plus agressifs, plus alcoolisés, plus drogués. Il y a plus de tension», explique François. Clément, son collègue, note de son côté qu’«à 2 h du matin, on se retrouve face à soi-même. Cela fait remonter certaines angoisses chez les patients».

Effets particuliers

Si le travail de nuit génère des cas particuliers, il produit également des effets particuliers sur les travailleurs. Assis dans la salle réservée aux infirmiers et aux infirmières, Sophie, Aurélie et Timo gardent un œil attentif aux moniteurs qui en tapissent les murs. Sur les écrans, on peut lire les paramètres des quelques patients présents en «réa», le service où ils ont été pris en charge cette nuit et qui se situe à quelques pas des urgences. Il est 1 h 30 du matin, et les trois travailleurs viennent de finir leur repas. «Vers 1 heure, on a toujours faim», sourit Timo en se passant la main dans les cheveux. Pour l’instant, lui et ses deux collègues tiennent bon. Mais le coup de barre n’est jamais loin. «C’est à 4 h que c’est le plus dur», explique Aurélie. «Si un patient arrive à cette heure-là, c’est vraiment difficile», renchérit Sophie.

Il s’agit d’une évidence: le travail de nuit est fatigant, même si certains le supportent mieux que d’autres. «Pour environ 10 à 15% des travailleurs, le travail de nuit ne pose aucun problème, explique Benoît Calcus, médecin du travail pour Securex, un service externe de protection et de prévention au travail. Trente autres pour cent sont absolument incapables de le faire. Et les autres rament, essaient de se débrouiller avec plus ou moins de difficulté.»

À Saint-Jean, Timo, Aurélie, François et les autres ont commencé leur «shift» à 20 h 30. Ils le finiront à 7 h du matin… Un régime plus ou moins dans les clous de la définition du travail de nuit en Belgique, qui est compris entre 20 h et 6 h du matin. Inutile de dire qu’à ce régime, le rythme du sommeil se trouve complètement chamboulé. «Là c’est ma deuxième nuit sur une série de cinq, explique Clément. Puis j’aurai huit jours et demi de récupération. Après ça, il devient très difficile de reprendre un rythme. Plus la série de nuits est longue, plus c’est compliqué. Je me couche à 9 h du matin, je me lève à 16 h 30. Le soir d’après, si je ne travaille pas, je me couche à 0 h et là, il suffit qu’il y ait un peu de bruit dans la rue à 2 h du matin et je suis debout…»

« La nuit, on a plus de détresse sociale, psychologique. La pleine lune peut avoir son effet… » Marc, infirmier

Les études détaillant les conséquences du travail de nuit sur le rythme du sommeil sont nombreuses. En France, un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail (Anses) publié en 2016 concluait que les effets délétères du travail de nuit sur la quantité et la qualité du sommeil ainsi que la somnolence étaient avérés. Pire: passé un certain nombre d’années en régime de nuit, il devient quasi impossible de récupérer un rythme de sommeil normal, même si l’on est revenu à un travail de jour, d’après Benoît Calcus. Enfin, ces problèmes de sommeil affecteraient aussi la sécurité au travail. «Un accident du travail sur cinq est lié au sommeil, explique Benoît Calcus. Et la concentration est la plus compliquée entre 4 h et 6 h du matin. Il vaut donc mieux que le travail le plus dur ou le plus risqué ait lieu en début de shift. Pour des employées comme les infirmières, il est aussi plus prudent de préparer les médicaments à ce moment-là…»

«Ah ben merde»

Les problèmes de sommeil ne sont pas les seules nuisances générées par le travail de nuit. Performances cognitives, santé psychique, obésité et surpoids, diabète, syndrome métabolique, maladies coronariennes: le travail de nuit aurait un effet «probable» sur l’ensemble de ces phénomènes, d’après l’Anses. En 2007, le travail de nuit a également été classé comme «cancérogène probable» par le Centre international de recherche sur le cancer, une agence créée par l’Organisation mondiale de la santé. Parmi les cancers les plus souvent cités, on trouve celui de la prostate mais aussi et surtout celui du sein. En 2018, une étude française conduite par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) concluait à un sur-risque de 26% avant la ménopause. Et le danger serait encore plus important pour les femmes ayant travaillé plus de deux nuits par semaine pendant plus de dix ans. Autre effet: celui sur la vie sociale, familiale, qui s’en trouvent souvent affectées.

En 2007, le travail de nuit a également été classé comme «cancérogène probable» par le Centre international de recherche sur le cancer.

De tout cela, les travailleurs de Saint-Jean en sont bien conscients, sauf pour ce qui concerne le cancer du sein. «Ah ben merde», sourit ironiquement Aurélie, une fois mise au parfum. Quand on évoque ces risques avec ces professionnels de la santé, la plupart abordent vite un paradoxe, résumé par Clément: «Nous donnons toutes sortes de conseils à nos patients concernant l’hygiène de vie… et nous faisons tout le contraire.»

Bien sûr, toutes et tous travaillent de nuit parce que leur secteur ne peut pas se permettre de fermer de 18 h à 9 h… Mais d’autres éléments entrent aussi en ligne de compte. En grattant, on se rend compte que, pour certains, travailler alors que les autres dorment comporte quelques attraits. Ikram souligne le besoin de casser la routine et une attirance pour le «décalage». «Quand je vais au boulot le soir, je croise les gens qui rentrent chez eux. Ça me plaît», illustre-t-elle. Pour Aurélie, si le travail de nuit est «dur», elle dit tout de même essayer «d’en tirer du positif. Cela nous laisse des journées en semaine pour faire certaines choses».

Enfin, travailler de nuit comporte un avantage non négligeable: il permet d’être mieux payé via une prime. En général, celle-ci est définie par une convention collective de travail (CCT) sectorielle ou d’entreprise. Si ce n’est pas le cas, c’est la CCT n°49 qui s’applique par défaut. Les montants qu’elle prévoit ne sont pas folichons: 1,19 euro brut par heure en plus pour les travailleurs de moins de 50 ans. Et 1,43 euro pour les plus de 50 ans. Par contre, les CCT sectorielles ou d’entreprise peuvent être – beaucoup – plus généreuses. «Je pense que nous touchons 35% de plus durant la nuit», explique Aurélie. De quoi mettre du beurre dans les épinards. Et inciter les travailleurs à dépasser leurs limites? C’est en tout cas ce que pense Philippe Vigneron, un syndicaliste de la Centrale générale FGTB spécialisé dans le travail de nuit. En Belgique, les travailleurs comptant au moins vingt ans de travail de nuit peuvent demander à passer en régime de jour à l’âge de 50 ans, sur avis d’un médecin. Et à partir de 55 ans, sans justification. Pourtant, d’après Philippe Vigneron, cela ne serait pas souvent le cas. «La perte financière serait trop importante. À cet âge, vous avez encore souvent un crédit et les études des enfants à payer…» «Il est clair qu’il existe des enjeux économiques qui font que la santé n’est pas toujours la priorité», confirme Benoît Calcus.

Un monitorage inexistant

À parler d’enjeux, un détail frappe: là où en France les études et les avis consacrés au travail de nuit sont légion, en Belgique, c’est un peu le désert. Certes, il est tout de même possible de connaître l’étendue du travail de nuit chez nous. Mais il faut pour cela se rabattre sur l’enquête sur les forces de travail, pas vraiment centrée sur la question. En juillet 2019, une étude menée par le Steunpunt Werk sur les formes flexibles de travail – et qui était justement basée sur les chiffres de l’enquête sur les forces de travail ainsi que sur ceux d’Eurostat – montrait que 3,0% des Belges travaillaient de 23 h à 5 h en 2018, contre 4,0% en 2001. Pour le travail de 19 h à 23 h, ils étaient 8,3% en 2018, contre 11,5% en 2001.

Par contre, pour ce qui concerne d’éventuels constats «belges» en termes de santé, rien, ou presque. «Globalement, on ne sait pas quel est l’état de santé des travailleurs de nuit en Belgique», constate Jilali Laaouej, ex-médecin du travail pour Attentia – un service externe de protection et de prévention au travail – et médecin-conseil à la FGTB. Des données individuelles existent pourtant. Elles sont dans les mains des services externes de prévention et de protection au travail, en charge de la médecine du travail auprès des entreprises. Au SPF Emploi, on admet que ces données «ne sont pas systématiquement soumises à des recherches scientifiques». Pour plusieurs raisons, d’après le SPF: «Un plan d’étude implique de travailler avec des questions ou des tests standardisés, ce qui est souvent impossible dans le cadre d’une médecine du travail. […] Le budget alloué aux études est également limité et le travail de nuit n’est pas le seul risque pour la population active.»

« Globalement, on ne sait pas quel est l’état de santé des travailleurs de nuit en Belgique. » Jilali Laaouej, médecin-conseil à la FGTB

Pour Jilali Laaouej, il existerait une explication plus prosaïque: les services externes sont des opérateurs privés, rémunérés par les entreprises pour leurs services. En l’absence d’injonction politique, commencer à monitorer les effets du travail de nuit de manière trop pointilleuse pourrait donc leur poser quelques problèmes. «Ces opérateurs fournissent, en plus de la médecine du travail, toutes sortes d’autres services aux entreprises, qui sont donc de gros clients. Les services externes n’ont donc pas intérêt à aller trop loin, s’ils ne veulent pas les perdre.» Notons que nous avons contacté la Coprev, l’association sectorielle des services externes de prévention et protection au travail en Belgique, qui précise qu’«aucun des collaborateurs chez Co-Prev n’est spécialisé dans cet aspect».

Le raté Zalando

Dans certains secteurs, comme celui de l’e-commerce, le travail de nuit est souvent considéré par les employeurs comme un enjeu vital. L’année passée, l’installation ratée de Zalando en Wallonie avait fait couler beaucoup d’encre. On a longtemps pensé que le géant allemand de l’e-commerce allait poser les valises d’un de ses centres de distribution dans le sud du pays, apportant au passage quelque 1.500 emplois. Avant qu’il ne décide finalement d’opter pour les Pays-Bas. En cause, notamment: une législation du travail de nuit plus souple outre-Moerdijk…

Lorsque l’on jette un œil aux chiffres livrés par le Steunpunt Werk, on constate effectivement que le travail de nuit est beaucoup plus répandu chez nos voisins du nord: 8,9% de travail de nuit en 2018; et 29,2%(!) de travail en soirée. «Aux Pays-Bas, le taux de syndicalisation est beaucoup moins élevé que chez nous, analyse François Pichault, professeur de gestion des ressources humaines à HEC Liège. Or, en Belgique, ce sont les organisations syndicales qui s’opposent souvent à l’instauration du travail de nuit au sein des entreprises vu que celui-ci est considéré comme une dégradation de l’emploi.»

Pour Comeos, qui représente le secteur du commerce et des services en Belgique, le coût du travail de nuit – via les primes – jouerait également un rôle négatif. Suite à l’«affaire» Zalando, Comeos avait été rejoint dans son analyse par la Fédération des entreprises de Belgique (FEB). Qui propose une solution radicale: ne plus considérer les heures de travail de 20 h à minuit comme du travail de nuit. Ce qui veut dire que les travailleurs pourraient dire adieu à leurs primes pour ces heures… et que les employeurs paieraient moins cher. «Quand on travaille huit heures par jour et qu’on commence à 17 h, est-ce que l’on peut considérer cela comme du travail de nuit?», s’interroge Monica De Jonghe, directrice générale de la FEB. Fini donc les primes destinées à compenser la pénibilité et les éventuels problèmes de santé? «Je suis d’accord concernant les problèmes de santé, souligne Thierry Vermeire, directeur des affaires sociales chez Comeos. Je ne suis pas là pour dire que l’on doit libéraliser les heures comprises entre minuit et 5 heures. Mais de 20 h à minuit… Le coût des heures de nuit met notre modèle sous pression. Ce sont des emplois qui sont aussi en jeu.» D’après un document fourni par Comeos, les Pays-Bas compteraient pas moins de 19 centres de distribution juste de l’autre côté de la frontière pour… un seul en Belgique.

Pour contenter les employeurs, le gouvernement fédéral a pourtant mis en place, en 2016, une exonération de versement de précompte professionnel – incluant les primes – de 22,8% pour le travail de nuit, voire 25% pour le travail en continu. Une mesure qui depuis son instauration a coûté environ 1,5 milliard d’euros chaque année à l’État, selon les chiffres du Bureau fédéral du plan. Mais qui ne suffit visiblement pas aux employeurs. «C’est bien, mais il faut beaucoup plus», souligne Monica De Jonghe en déplorant le fait que le gouvernement fédéral soit en affaires courantes et qu’aucune solution rapide ne soit à disposition.

Vu le temps que nécessite parfois la mise sur pied d’un gouvernement fédéral en Belgique, nous voilà peut-être partis pour un an et demi. Ce qui, vu les évolutions de plus en plus rapides du marché de l’emploi, constitue presque une éternité. Une éternité qui pourrait nous mener plus vite qu’on ne le pense à une prédiction faite par François Pichault. «Avec la digitalisation de l’économie, on voit que la flexibilité augmente. Nuit, jour, week-end, pour certains travailleurs la frontière entre tout cela s’estompe. Bientôt, tout ce débat autour du travail de nuit n’aura peut-être plus de raison d’être…» Ah ben merde, comme dirait Aurélie…