Dans La société sans répit, l’essai qu’il a coécrit avec Bertrand Montulet, le sociologue Christophe Mincke sonde les représentations de la mobilité et l’ampleur des bouleversements sociétaux, politiques ou intimes que produit cet impératif social.

Alter Échos: L’objet de votre recherche n’est pas vraiment de savoir si on est plus mobile aujourd’hui qu’hier. Il s’agit avant tout de comprendre comment notre rapport à la mobilité a évolué. En quoi influence-t-il dorénavant toutes les sphères de notre existence?

Alter Échos: L’objet de votre recherche n’est pas vraiment de savoir si on est plus mobile aujourd’hui qu’hier. Il s’agit avant tout de comprendre comment notre rapport à la mobilité a évolué. En quoi influence-t-il dorénavant toutes les sphères de notre existence?

Christophe Mincke: La mobilité est devenue une fin en soi, au sens où elle n’est plus un moyen d’atteindre un objectif. Valorisée pour elle-même, elle offre la possibilité aux individus de vivre le même type d’expérience partout et tout le temps. Elle devient indépendante de l’alternance des rôles, en brouillant les frontières des diverses zones de notre vie, qu’elles soient professionnelles ou privées. Auparavant, elle était contrainte: on allait d’un lieu à un autre pour exercer des tâches et des fonctions différentes. Désormais, on peut travailler avec la même efficacité dans un bureau ou un train, chez soi ou à l’autre bout du monde, en étant joignable et connecté en permanence.

«L’inactivité est considérée dans notre société comme un problème, et le repos perçu comme illégitime.»

AÉ: Au bout du compte, comme ces lieux et ces rôles perdent leur distinction, la mobilité oblige les individus à être actifs en permanence et la surcharge de travail tend à devenir la norme…

CM: Avant, la productivité reposait sur des durées limitées. Des temps d’activité et de repos s’alternaient. S’il fallait être productif au travail, on pouvait tout à fait ne rien faire, se reposer, une fois rentré chez soi. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas: on est sommé d’être actif tout le temps, et dans tous les domaines de son existence. Après une journée de travail, on doit avoir des activités. Pareil le week-end. De la même manière, une fois retraité, on devient un senior actif. Souffrant, on nous demandera d’être un malade actif qui prend part à sa guérison. Même les enfants sont pris dans cet engrenage. L’inactivité est considérée dans notre société comme un problème, et le repos perçu comme illégitime.

AÉ: C’est flagrant pour les demandeurs d’emploi…

CM: Tout à fait. Il suffit de voir toute la stigmatisation à leur encontre. Face à cette nécessité d’être actif coûte que coûte, chômeur est devenu un métier en soi qui consiste à chercher du travail, alors que tout le monde sait que le chômage est structurel, même si certains font encore mine de l’ignorer. D’une certaine façon, on n’attend même pas du chômeur qu’il trouve du travail, pour peu qu’il s’active, qu’il continue à se former… L’inutilité de l’activité n’est en cela pas un problème en soi dans cet idéal mobilitaire!

AÉ: D’où tout le problème des politiques d’activation?

CM: L’individu qui ne s’active pas est considéré par la société comme non conforme. Désormais, l’impératif est d’inventer son activité. Et cette activation est très large, touchant de nombreux pans de la société, que ce soit l’entreprise, l’école, la prison ou le chômage. C’est un principe extrêmement positif quand on est employé à un niveau important: l’activation encourage la créativité, l’autonomie… Mais pour un chômeur, elle suppose qu’il doit trouver une solution à son problème, alors qu’il dispose de très peu d’atouts, socio-économiques notamment, pour le faire. De la sorte, on fait peser sur lui la responsabilité de se sortir ou pas de la merde.

«L’entreprise est considérée comme un projet collectif où tout le monde est sur le même bateau, peu importe sa position, moyen subtil pour cacher les rapports hiérarchiques à travers ce management participatif.»

AÉ: Aussi l’individu mobile, s’il veut être efficace et conforme, doit continuellement s’adapter, en lançant des projets l’un à la suite de l’autre?

CM: Oui, c’est patent dans le monde de l’entreprise où se développe une norme de la participation. L’entreprise est considérée comme un projet collectif où tout le monde est sur le même bateau, peu importe sa position, moyen subtil pour cacher les rapports hiérarchiques à travers ce management participatif. Dans cette visée, plus qu’occuper une position, chacun adopte des postures sociales en fonction des projets dans lesquels il s’inscrit. Avant, on occupait un statut social bien défini. On avait une position stable et on savait quel rôle jouer. Par exemple, quand on sortait de l’université comme ingénieur, on entrait dans une boîte, et on y restait pendant 45 ans… Dorénavant, on sort toujours de l’université pour être ingénieur, mais on va travailler quelques années dans une boîte, puis, on montera une spin-off, on deviendra entrepreneur, métier totalement différent de celui d’ingénieur, jusqu’à ce qu’un nouveau projet vous happe. Notre position évolue ainsi au fil de ces projets, et le défi, comme l’ont montré Luc Boltanski et Ève Chiapello, auteurs de l’ouvrage Le nouvel esprit du capitalisme, est l’enchaînement de ceux-ci. Ils le pensent surtout comme un enchaînement successif, même si, à mes yeux, il s’agit davantage de l’habileté pour les individus à passer constamment d’un registre à un autre, familial ou professionnel, sans être en discordance avec les exigences du moment. C’est généralement possible quand on a les capitaux et l’environnement qui le permettent, mais il y a de profondes inégalités dans les potentialités de flexibilité des uns et des autres comme le vivent de nombreuses familles monoparentales, par exemple. Au bout du compte, beaucoup de personnes ressentent cette injonction comme une souffrance, un épuisement – il suffit de voir l’augmentation du nombre de cas de burn-out: être flexible, c’est bien, mais on aimerait savoir ce qui nous attend dans un mois, un an ou dix ans.

AÉ: Par rapport à ce ballottage généralisé, certains acteurs sociaux historiques, à l’instar des syndicats, semblent tout à fait dépassés…

CM: Le syndicalisme s’est inscrit dans une guerre d’opposition vis-à-vis du patronat, en lien avec la lutte des classes, en veillant à tracer des limites pour encadrer le temps de travail, notamment. Aujourd’hui, le syndicalisme doit repenser son rôle. Si les divergences d’intérêts restent prégnantes, la question devient moins celle de maintenir des limites que de fixer une modalité de coopération au sein du monde du travail, étant donné que certains travailleurs sont réellement demandeurs de flexibilité, notamment pour des impératifs familiaux. Le syndicalisme s’est construit aussi sur l’idée qu’il représentait un groupe considéré comme homogène. D’abord, les ouvriers, plus tard, les employés… Il doit pouvoir dorénavant s’adresser aux auto-entrepreneurs, aux indépendants dont une partie importante sont des travailleurs pauvres, dominés dans le jeu économique et financier actuel. S’il reste centré sur l’entreprise, le syndicalisme est perdu. Car cette dernière a trouvé plein de moyens de lui échapper, en délocalisant ou en recourant aux faux indépendants avec l’ubérisation. Ses frontières sont devenues extrêmement floues, tout comme celles de ses fonctions, avec une rotation constante au niveau des travailleurs, alors que le syndicat se base sur la stabilisation de l’emploi. Dès lors, comment organiser une lutte syndicale sur le long terme? Tout l’enjeu est de savoir comment réinventer, dans ce nouveau rapport à l’espace et au temps, des nouvelles formes de protection.

AÉ: Et l’État est confronté aux mêmes problèmes…

CM: En effet. Au départ, il se construit sur un territoire qu’il maîtrise, sur lequel il contrôle les temporalités et les mouvements. Or, il est complètement dépassé, tant par les réalités économiques et financières que par les mouvements migratoires ou par la question climatique qui ont fait exploser son cadre spatio-temporel. Dans ce monde décloisonné, les mutations actuelles génèrent des angoisses extrêmement fortes, avec des phénomènes de panique morale très marqués dans nos sociétés. Un des premiers réflexes dans ce contexte risque d’être un retour en arrière, une démarche conservatrice et réactionnaire, comme avec l’Europe des frontières ou les mouvements souverainistes. Mais construire des murs, empêcher les populations de franchir des frontières, ce sont des réflexes du passé.

«L’idée que doit porter le mouvement slow est de savoir s’il est possible de ne pas bouger aujourd’hui.»

AÉ: Par rapport à cette explosion des cadres, un retour à une justification de la mobilité paraît inévitable, selon vous?

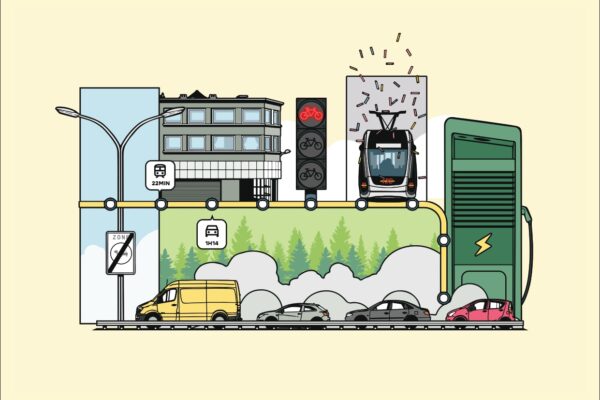

CM: Cette injonction à la mobilité est devenue intenable. Il faut dès lors se poser la question du sens de nos mouvements. Mais le péril est de renforcer la dualité riche-pauvre, où les nantis continueront à vivre dans un monde de décloisonnement complet, tandis que les plus précaires seront assignés à résidence. C’est ce qu’on voit, par exemple, à Bruxelles avec l’établissement de la zone de basse émission: les autorités pointent le problème sur la vieille voiture diesel, mais pas sur les dizaines de milliers de voitures de société qui entrent dans la capitale tous les matins. De cette manière, le droit à la mobilité est réservé à celui qui peut se payer une voiture dernier cri, sans remettre nullement en question ce mode de déplacement.

AÉ: Il y a néanmoins des tentatives pour inventer des façons plus modérées de vivre cette question de la mobilité. Selon vous, le mouvement slow peut-il être une de ces réponses?

CM: Plus qu’une solution pour aller moins vite, l’idée que doit porter le mouvement slow est de savoir s’il est possible de ne pas bouger aujourd’hui. Sans que ce soit un retour en arrière, un retour au monde d’avant. L’intérêt de ce mouvement, même s’il y a un versant marketing derrière ce concept, est de chercher un rapport apaisé à la mobilité face à cette impermanence de l’espace et du temps. Apparaissent çà et là diverses initiatives intéressantes, notamment en France, qui cherchent à réinventer un rapport au territoire dans des zones complètement abandonnées pour recréer de l’activité locale. Autant ces projets valorisent un nouveau rapport à l’espace et au temps, autant ils restent ouverts aux expériences du monde extérieur, en se fondant sur un rapport heureux à la mobilité qui reste encore à inventer.

La société sans répit – la mobilité comme injonction, par Christophe Mincke et Bertrand Montulet, Éditions de la Sorbonne, 2019, 172 pages.

En savoir plus

«Du burn-out à la vie active», Alter Échos n°438, 6 février 2017, Aubry Touriel.