La Fondation Roi Baudouin a mené une enquête auprès de plus de 1.000 chercheurs académiques en Belgique. But de l’opération: voir ce qui les motive. Et identifier les obstacles qu’ils peuvent rencontrer. Rencontre avec Bénédicte Gombault, qui a coordonné cette initiative.

Alter Échos: Pourquoi avoir décidé de mener cette enquête?

Bénédicte Gombault: Il y a trois ans, la Fondation a participé à un grand consortium européen nommé «RRI tools». C’est un concept mis en avant par l’Europe et dont le but est d’envisager les différents aspects de la relation entre la recherche et la société. On y aborde des thèmes comme l’implication des publics, le libre accès aux résultats des recherches, la dimension de genre, l’éducation aux sciences, l’éthique, la gouvernance. Notre rôle dans ce projet était de prendre le pouls de ce qui se passait dans le milieu de la recherche belge à ce niveau. Et nous nous sommes rendu compte qu’il y avait des discussions très animées et des avis assez contrastés sur ces sujets. À titre d’exemple, soit on était fervent défenseur du lien entre la recherche et les besoins sociétaux, soit on ne l’était pas… Nous nous sommes dès lors dit qu’il serait intéressant d’obtenir l’opinion des chercheurs à grande échelle.

AÉ: Un objectif qui semble plutôt atteint puisque 1.315 chercheurs ont répondu entièrement au questionnaire «online».

BG: Oui, je pense que les chercheurs étaient contents de pouvoir s’exprimer à propos de sujets qui les préoccupent. On leur a d’ailleurs demandé s’ils voulaient être tenus au courant des résultats et 600 d’entre eux ont répondu par l’affirmative. Je crois que ce sont des sujets qui «vivent» dans le secteur de la recherche.

«54,33% de chercheurs qui considèrent que la concurrence entre eux a un impact négatif sur la qualité de la recherche.»

AÉ: À parler de préoccupations, on voit que 94% des répondants sont très attachés à la liberté académique alors qu’ils estiment aussi être tiraillés entre leurs propres objectifs et les exigences de la société et du monde académique. Ainsi, 87,3% des répondants craignent qu’un surcroît de pression n’entraîne des compromis en termes d’intégrité de la recherche.

BG: Ce qui m’a le plus frappée, c’est effectivement ce paradoxe auquel sont confrontés les chercheurs. Je ne m’en rendais pas compte. Un grand nombre d’entre eux font de la recherche par curiosité, par idéal, par envie de contribuer. Mais d’un autre côté ils sont soumis à certaines contraintes.

AÉ: Oui, on peut notamment voir que 54% d’entre eux pensent ne pas avoir suffisamment de temps pour mener leurs recherches. Cela se sent particulièrement chez les plus jeunes qui passent beaucoup de temps à chercher des financements.

BG: Je crois que ces tendances sont connues depuis quelque temps, ce sont des choses dont on discute devant la machine à café. Mais l’intérêt de cette étude réside dans le fait que l’on peut mettre des chiffres sur ces phénomènes. Un autre paradoxe tient dans ce que beaucoup ont envie de partager, l’envie de travail multidisciplinaire est forte. Mais, de l’autre côté, la concurrence pour le financement est assez forte. On a ainsi 54,33% de chercheurs qui considèrent que la concurrence entre eux a un impact négatif sur la qualité de la recherche; 36,3% disent aussi ne pas très bien comprendre le mode d’évaluation de leurs travaux.

AÉ: À parler de cela, pourrait-on imaginer que l’ampleur du lien entre la recherche et les besoins sociétaux – dont on parle au sein de l’étude – puisse être un critère d’évaluation de la recherche elle-même?

BG: Au Royaume-Uni par exemple, la plus-value sociétale de la recherche est mesurée régulièrement. C’est intéressant, mais dans certains cas il peut y avoir des effets pervers. Le risque est que l’on en arrive à de la recherche basée uniquement sur le court terme… Soyons clair: il y a d’un côté la recherche qui vise à résoudre un problème concret, direct, comme celle sur le développement durable. Mais on a aussi besoin de recherche fondamentale. Tous les chercheurs vous donneront mille exemples de recherche fondamentale qui ont mené par la suite à des applications pratiques. Un chercheur qui travaillait sur les nombres premiers est aujourd’hui à la base de tous les cryptages sur WhatsApp. Il faut donc les deux. Et ce n’est pas parce qu’on soutiendra l’un qu’on ne soutiendra plus l’autre. Mais c’est parfois comme cela que c’est perçu, ce qui mène à ce clivage.

«Ce ne sont pas les patients ou les industries qui vont dire aux chercheurs quoi faire. Mais les faire participer plus permettrait d’avoir plus d’impact; cela ouvre des perspectives.»

AÉ: Vous parlez de clivage. On peut effectivement voir que 35,2% des chercheurs pensent que la recherche doit toujours répondre à des besoins sociétaux alors que 59% ne sont pas forcément d’accord.

BG: Oui, c’est quelque chose qui nous avait frappés. Comme je l’ai dit, il faut les deux. Le lien avec les besoins sociétaux est intéressant. Mais heureusement que l’on peut aussi prendre des risques et faire de la recherche pure. Beaucoup de chercheurs ayant répondu à l’étude soulignent ainsi qu’il est important pour eux de pouvoir mener de la recherche à risque.

AÉ: À cela vient s’ajouter la question de l’implication des publics aux recherches. C’est aussi un des enjeux soulignés par l’étude… Je lis notamment que des chercheurs pensent que certaines parties prenantes ont trop de pouvoir sur les recherches.

BG: C’est notamment pour cela que nous avons voulu faire cette enquête. Ce n’est pas parce que l’on implique les parties prenantes que l’on perd sa liberté. Ce ne sont pas les patients ou les industries qui vont dire aux chercheurs quoi faire. Mais les faire participer plus permettrait d’avoir plus d’impact; cela ouvre des perspectives.

AÉ: Il y a des méthodes pour cela?

BG: Oui, mais les chercheurs ne les connaissent pas. Et cela peut poser problème. Imaginons que les financeurs commencent à faire de la participation des publics une des conditions de leur soutien à la réalisation de la recherche. Si les chercheurs ne savent pas comment faire, on risque d’avoir ce qu’on appelle du window dressing (habillage de bilan). On va faire participer les gens juste pour le principe. Il faut que le chercheur soit convaincu qu’il a des méthodes appropriées et les moyens pour que cela fonctionne.

AÉ: Si c’est bien fait, cela peut améliorer le contenu de l’étude?

BG: Oui. Un exemple: aux Pays-Bas, on a développé des compteurs intelligents pour effectuer des économies d’énergie dans chaque ménage. Cela a coûté des millions d’euros. Et puis au moment où on a voulu les installer, les gens ont refusé parce que c’était vu comme une sorte de Big Brother. Si un dialogue avec le public avait été mis en place, il n’y aurait pas eu ce problème. Ici, à la Fondation, nous organisons pour l’instant des projets pilotes où les chercheurs dialoguent avec les parties prenantes. Nous en avons organisé un concernant l’incapacité de travail et le retour au travail. Nous tentons de voir quelles sont les priorités des employeurs, des travailleurs sur cette question. C’est vraiment enrichissant. Les chercheurs nous disent souvent que le fait d’entendre les parties prenantes concernées par leurs recherches finit par les aider. C’est un dialogue entre science et société qui n’est pas assez présent en Belgique. Certains chercheurs ne demandent qu’à partager, qu’à avoir des contacts. Mais il faut leur donner les moyens, le temps.

«Il commence à y avoir ce qu’on appelle des citoyens professionnels, que l’on retrouve dans tous les panels d’une étude à l’autre…»

AÉ: Il y a d’autres enjeux en termes de participation selon vous?

BG: Eh bien, il commence à y avoir ce qu’on appelle des citoyens professionnels que l’on retrouve dans tous les panels d’une étude à l’autre… Ce n’est pas un problème en soi, mais on doit aussi se poser la question de savoir comment garder la fraîcheur du citoyen lambda, comment entrer en contact avec la personne qui est seule chez elle et qui n’est pas membre d’une association de patients par exemple. Or, ce n’est pas toujours facile de trouver des citoyens qui ont envie de participer. Il faut donc qu’il y ait aussi un changement de mentalité du côté de ceux-ci.

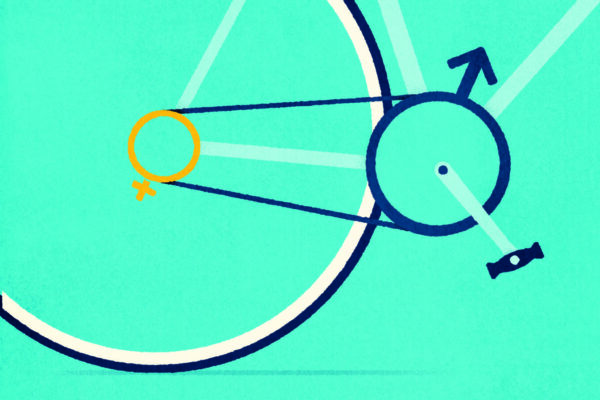

AÉ: Une autre donnée qui ressort aussi beaucoup de votre enquête, c’est la question de genre. On voit ainsi qu’il y a plus de chercheuses que de chercheurs qui ont participé à l’étude dans la tranche des 22-35 ans. Alors que, pour les tranches d’âge supérieures, les hommes sont majoritaires. Cela pourrait-il être l’indicateur d’une tendance à la féminisation de la recherche?

BG: Je ne sais pas. Mais il est clair que la question du genre apparaît partout, notamment en ce qui concerne le plafond de verre. On peut ainsi voir que 52,6% des hommes se déclarent «chercheur principal». Alors que c’est le cas pour seulement 41,8% des femmes… On reste avec peu de femmes dans les postes supérieurs.

AÉ: Il y a aussi les conditions de travail: 41,9% des chercheurs ont un temps plein à durée indéterminée, alors que c’est le cas pour seulement 27,8% des chercheuses…

BG: Oui. À titre d’exemple, la mobilité constitue un des critères pour évaluer les chercheurs. Ce sont des postes où on est amené à bouger pour plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Eh bien, il m’est revenu que, dans le cadre d’une évaluation, on ne demandait pas aux chercheurs hommes si cette mobilité pouvait être problématique. Alors qu’on posait cette question aux femmes, supposées avoir des enfants… Il y a toute une série de biais inconscients à ce niveau-là.

AÉ: On parle aussi du genre comme point d’attention au sein des recherches. Or on voit dans votre enquête que les questions de genre ne sont pas vraiment prises en compte au sein de celles-ci. Même dans le champ des sciences sociales et humaines, 41% de répondants disent que ce n’est pas pertinent…

BG: Oui. Un autre élément intéressant réside dans le fait que les femmes ne semblent pas faire plus attention à la question de genre que les hommes au sein des études qu’elles réalisent…

AÉ: Elles ont par contre des opinions différentes sur certains sujets: 44,1% d’entre elles sont motivées par le fait de réaliser des recherches qui répondraient à un besoin sociétal, alors que c’est le cas pour seulement 27,6% des hommes.

BG: Oui. Il est aussi amusant aussi de remarquer que les hommes insistent plus sur l’autonomie (rires)…

AÉ: Comptez-vous réitérer cette enquête dans quelques années?

BG: Cela dépendra de plusieurs choses, notamment de voir si le secteur est preneur. Ce que l’on espère, c’est que cette enquête sera utile…

En savoir plus

«L’Université doit collaborer davantage avec les entreprises», vraiment?», 11 août 2016, Manon Legrand