Le développement de «frontières intelligentes» (smart borders) est une priorité européenne. À la clef, des centaines de millions d’euros pour les entreprises qui vendent les nouvelles technologies de contrôle aux frontières. Certains dénoncent l’influence des industriels sur les politiques européennes de sécurité.

Cet article a été publié le 21 décembre 2015.

C’est un rêve de technologies salvatrices que font les dirigeants européens: le rêve de «frontières intelligentes», dotées de scanneurs biométriques, de portes automatiques, de fichiers géants permettant tout à la fois de fluidifier le trafic, de récompenser les voyageurs fidèles en leur évitant les files, de repérer les migrants en situation irrégulière et de lutter contre le terrorisme. La technologie comme solution aux épreuves de l’époque.

Ce rêve collectif, les ministres de l’Intérieur et de la Justice de l’Union européenne l’ont à nouveau fait le 20 novembre dernier, dans le sillage des attentats de Paris, en demandant à la Commission européenne de présenter au plus vite sa nouvelle mouture du paquet «Smart Borders» – attendue pour le mois de janvier 2016.

Le paquet des «Frontières intelligentes» est un boulet législatif que traîne la Commission européenne depuis bientôt huit ans, et qui suscite enthousiasme et réticences, tantôt des États membres tantôt des élus européens.

Le premier objectif des «frontières intelligentes» est de faciliter le flux de voyageurs. Celui-ci ne cesse de croître. La Commission européenne estime que le nombre de franchissements des frontières de l’espace Schengen devrait augmenter de 28% d’ici à 2020. En 2025, ce sont 302 millions de franchissements des frontières extérieures par des personnes en provenance de pays hors Union européenne qui devraient être comptabilisés. Pour faire face à cet afflux sans congestionner les aéroports, l’Union européenne propose des technologies d’automatisation des contrôles.

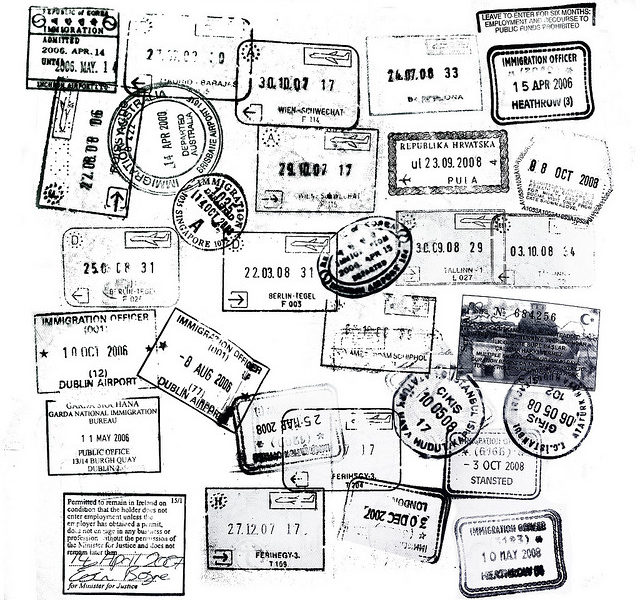

Autre objectif: la lutte contre l’immigration irrégulière qui «concerne chaque État membre», comme l’affirme la Commission européenne. Parmi les étrangers en situation irrégulière présents sur le sol de l’Union européenne, «une grande part» serait constituée de personnes qui sont entrées légalement en Europe et sont restées au-delà du délai prévu par la loi. Des frontières intelligentes permettraient de mieux les détecter, grâce à un immense fichier européen enregistrant les entrées et les sorties de l’espace Schengen.

Un vaste fichier et des technologies avancées

Le projet «Smart Borders» repose sur des technologies. Il suppose des investissements importants. Après avoir évalué le coût du dispositif à 1,1 milliard d’euros, les dernières estimations donnent une fourchette entre 380 et 622 millions d’euros.

Des députés européens ne sont toujours pas convaincus de l’utilité d’une telle dépense. La Slovène Tanja Falon (sociale-démocrate) exprime des réserves quant à «l’équilibre entre le but, le coût, l’effet de la législation et son efficacité». Ska Keller, eurodéputée écologiste allemande, qui suit de très près les dossiers liés à l’immigration, est encore plus sceptique: «Je pense que les Smart Borders sont très chères et ne sont pas forcément de bons systèmes pour faire face aux enjeux, qui de surcroît sont mal identifiés. On va créer des bases de données énormes et financer les grandes entreprises spécialisées dans les technologies de la sécurité, dans l’enregistrement des données, la fabrication de portes de contrôle automatique aux frontières, dans le biométrique. Certains États membres et de grandes entreprises ont beaucoup poussé pour l’adoption d’un paquet ‘Smart Borders’.»

Et c’est bien l’un des enjeux d’un tel projet législatif. Les entreprises de sécurité et de défense pèsent-elles sur le processus de décision politique?

Vendre de la technologie

Les Smart Borders ont été l’objet d’un lobbying intense des entreprises de sécurité et de défense.

Le but des «groupes de pression» ou des «lobbies» est de défendre leurs intérêts et d’influencer les décisions politiques. Le fait que la Commission européenne consulte toutes les parties prenantes lorsqu’elle élabore des stratégies, voire des législations, n’a rien d’exceptionnel, même si les activités de lobbying ne sont pas toujours transparentes.

«Les entreprises, comme le souligne un officiel européen, sont consultées, écoutées, au même titre que d’autres acteurs, comme un acteur parmi d’autres», nous assure-t-on. Des lobbies gardés à distance. Simplement consultés. Et les institutions publiques à la barre. Voilà pour la théorie.

Sauf qu’en pratique, le tableau est plus contrasté, comme le souligne Thomas Gammeltoft-Hansen, de l’Institut danois pour les droits de l’homme, qui a coordonné The Migration Industry, un ouvrage consacré au poids du lobby de la sécurité et de la défense dans les politiques migratoires: «Certaines entreprises présentent les nouvelles technologies comme la panacée, dit-il. Comme le moyen ultime de sortir des dilemmes. Et elles sont très écoutées. Le risque est de se retrouver avec la vente de technologies dont on n’a pas besoin, des technologies qui ne sont pas sans impact sur les droits humains.» Ce tropisme européen pour les technologies ne s’explique pas uniquement pas une porosité entre monde de l’entreprise et monde politique. Selon Julien Jeandesboz, chercheur au Repi à l’ULB (Recherche et enseignement en politique internationale), il existe des raisons plus politiques, voire institutionnelles. «La direction générale Migrations et Affaires intérieures de la Commission est dans une situation délicate où ses initiatives sont souvent contrariées par les États membres qui restent à la manœuvre. Dès lors, leur latitude d’action se situe plutôt dans la mise en réseau, le partage d’informations, la récolte de données, le développement de technologies. Mais développer une technologie n’est pas politiquement neutre. Et dans les faits, les grandes entreprises ont désormais leur mot à dire dans la politique de sécurité.»

Les entreprises spécialisées dans la sécurité et le contrôle des frontières sont connues. Le volet «numérique» est couvert par des groupes comme Hewlett-Packard ou Atos. Les aspects biométriques ou les technologies de contrôle automatique impliquent des entreprises de sécurité ou de défense qui appliquent au domaine civil des technologies militaires comme les français Thalès, Morpho ou EADS, l’espagnol Indra ou l’italien Finmeccanica.

Beaucoup de ces entreprises, concurrentes par ailleurs, se retrouvent derrière la bannière du lobby bruxellois EOS (European Organisation for Security), qui emploie huit personnes et dont le but est de «développer un marché européen harmonisé de la sécurité».

Des intérêts convergents

EOS, comme tous les groupes de pression, publie des notes et recommandations. En 2009, le groupe rédige un «white paper» intitulé: «Une approche européenne du contrôle aux frontières.»

Sa vision d’une sécurité européenne y est développée: améliorer l’interopérabilité et la standardisation des outils de gestion des frontières fait partie des priorités; le principe des smart borders y est soutenu et encouragé.

Cette même association organise en 2011 et 2012 des tables rondes de «haut niveau», sous le haut patronage de Cécilia Malmström qui était à l’époque commissaire européenne aux Affaires intérieures. L

e but de ces événements est bien d’encourager et d’améliorer le dialogue «public-privé».

Depuis 2009, les événements au sujet des smart borders, où se rencontrent représentants des gouvernements et des entreprises, se multiplient. Il s’agit souvent d’écouter du contenu mais aussi d’apprendre à se connaître, de tisser des liens.

Il y a bien sûr les conférences organisées par les institutions européennes elles-mêmes. L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle (EU-Lisa) organisa la sienne le 1er octobre 2014 à Tallinn en présence de représentants de Morpho ou de Hewlett-Packard.

Mais des raouts privés sont aussi régulièrement tenus. En 2011, par exemple, le groupe d’industriels EOS initiait un événement d’importance: la conférence «Un nouveau partenariat pour une Europe de la sécurité», rassemblant secteur privé et public. L’organisation, qui a monté un groupe de travail sur les smart borders, souligne l’importance de ces rencontres, considérées comme autant de «grandes opportunités de commencer des discussions informelles avec les représentants du secteur public».

EOS n’a pas l’apanage de ces conférences qui sont, en elles-mêmes, devenues un véritable business. Le World Business Research, dont le rôle est justement de «connecter les leaders», a tenu en 2015, à Londres, deux événements consacrés aux smart borders. Le prix de la participation, 1.750 euros, est suffisamment prohibitif pour décourager d’éventuels curieux.

La liste de ces petites sauteries est longue. Et ces conférences sont loin d’être anodines. Chris Jones, de l’ONG anglaise Statewatch, constate «qu’on y trouve presque toujours les mêmes personnes, les mêmes entreprises, les mêmes représentants d’autorités publiques. Ces lieux informels sont importants dans la définition d’une politique. Mais le vrai enjeu, ajoute-t-il, c’est de comprendre qui décide des priorités et comment. La réalité est plus subtile que l’image de grandes entreprises qui tireraient les ficelles. Dans la réalité, des priorités convergent entre décideurs politiques et entreprises.»

Selon Thomas Gammeltoft-Hansen, «il est devenu plus facile pour les représentants des grands groupes industriels de se frayer un chemin dans le processus d’élaboration de la décision politique, à mesure que ce processus est devenu plus complexe». Et, en effet, les décisions au niveau européen ne sauraient se limiter aux discussions entre le groupe des 28 États membres, la Commission et le Parlement.

L’œuf ou la poule aux œufs d’or?

En amont des propositions de directives européennes, de grandes consultations officielles ont lieu, lors desquelles des lobbies s’expriment – que l’on parle d’entreprises, d’ONG ou d’institutions publiques.

Selon Thomas Gammeltoft-Hansen, «on peut dire, dans le domaine de la sécurité, que la Commission invite plus spécifiquement certaines entreprises à participer à la réflexion politique. Cela s’explique notamment par une question de ressources. La Commission n’a pas les mêmes ressources propres, la même bureaucratie, les mêmes liens avec les entreprises que la plupart des États membres».

Mais notre source européenne, citée précédemment, ne l’entend pas vraiment de cette oreille. «La direction générale ‘Home’ (donc celle qui s’occupe des affaires intérieures au sein de l’administration européenne, NDLR) n’a pas de politique industrielle, dit-elle. Certes, sur certains dossiers il existe un lien à l’équipement, à la technologie. Mais nous ne créons pas un système pour créer de l’activité économique. Il y a une décision politique: renforcer les frontières extérieures de l’Union européenne. Le développement de technologies en est la conséquence. Bien sûr, nous sommes intéressés par les propositions des industriels. De manière générale, nous préférons que ces technologies soient développées en Europe, mais le soutien de ces entreprises n’est pas un objectif politique.»

Toutefois, la Commission européenne est aussi tiraillée entre différents pôles. Et dans le domaine de la sécurité, la Commission européenne a développé une politique industrielle depuis plus de 10 ans, sous l’égide de la direction générale Entreprises et Industrie – une DG «traditionnellement proche des grands groupes», affirme Julien Jeandesboz. Là, l’idée est bien de soutenir l’émergence d’un secteur «innovant et compétitif». Un secteur fort et créateur d’emplois qui doit être en mesure de s’imposer au niveau international. Pour soutenir ce secteur fragmenté, la Commission propose d’élaborer des normes. Par exemple dans le domaine des contrôles aux frontières où l’un des objectifs à poursuivre est bien de développer «des standards communs pour un contrôle des frontières automatiques ainsi que des standards pour les identificateurs biométriques».

Si certains regrettent la porosité entre monde de l’entreprise et décideurs politiques, des acteurs de grands groupes spécialisés dans la sécurité estiment que ce «dialogue public-privé ne va pas assez loin», comme le souligne anonymement un employé d’une de ces sociétés de sécurité et de défense.

«La logique de la Commission, ajoute-t-il, est de créer un marché stable, avec des règles précises et harmonisées, pour la création d’emplois, pour faire face à la concurrence internationale, en aidant notamment à développer de nouvelles technologies. Sinon les Américains et les Chinois le feront. Et ils le font déjà. Mais dans le domaine de la sécurité, en Europe, cela ne se développe pas assez, il y a un manque de stratégie.»

Aux yeux de ce professionnel, si le dialogue public-privé est trop faible, c’est justement parce que «la Commission craint qu’on la soupçonne d’être influencée par les grandes entreprises, dont le lobbying, bien plus artisanal qu’on ne le pense, est parfaitement légitime et respecte les normes en vigueur».

Quand on évoque l’influence de ces groupes de pression sur la prise de décision elle-même ou les éventuels conflits d’intérêts dénoncés par des ONG ou des universitaires, notre expert bruxellois les rejette d’un bloc: «Ce sont des fantasmes.»

Il est pourtant un domaine méconnu où la question se pose avec acuité: la politique de recherche et développement de l’Union européenne.

Une politique de recherche

L’une des armes de la politique industrielle européenne en matière de sécurité est le financement de projets de recherche et de développement. L’influence des industriels y est tangible. Les grands groupes sont impliqués dans la définition d’orientations qui bénéficieront ensuite… à leurs propres entreprises.

Dès son origine, la politique de recherche dans le domaine de la sécurité a été en partie façonnée par les entreprises du secteur. «Depuis le début des années 2000 s’est tissé un étroit entrelacs qui fait converger les déclarations politiques à la nécessité de protéger les frontières et les intérêts des principales firmes du secteur», peut-on lire dans l’ouvrage Xénophobie Business de Claire Rodier.

En 2003, la Commission crée un «groupe de personnalités», composé de parlementaires, d’universitaires et de responsables administratifs ou politiques mais surtout… d’industriels. Indra, Thalès, Ericsson, EADS, Finmeccanica en font partie. Le groupe élabore «une vision et des objectifs pour la recherche en matière de sécurité». «À l’époque, la Commission échoue à créer un marché unique des équipements de défense,

retrace Julien Jeandesboz. Elle change alors son fusil d’épaule vers la sécurité en encourageant la recherche. L’idée est bien de recréer la relation intime entre l’administration et les grands groupes qui existe dans certains États membres.»

Dans le sillage du «groupe de personnalités», deux autres groupes de «haut niveau» seront créés, dont le Forum pour le développement du dialogue public-privé (Esrif) et le Bureau de conseil pour la sécurité en Europe (Esrab). Entreprises et services publics définiront ensemble ce que devrait être une politique européenne de recherche et développement. Et cette intrication entre privé et public sera institutionnalisée. Il sera désormais admis que les grandes entreprises participeront au processus décisionnel.

Cela se traduira très concrètement par l’inclusion dans les programmes européens pluriannuels de recherche et de développement d’un volet «sécurité» qui fera la part belle à la recherche consacrée au contrôle des frontières.

FP7 et frontières intelligentes

De 2007 à 2013, 50 milliards d’euros ont été débloqués pour le septième programme européen de recherche nommé FP7 (Framework Program for Research and Technological Development).

Ce programme a permis de financer des projets européens de recherche dans de multiples domaines, de l’énergie atomique à la santé en passant par l’énergie, le transport ou l’environnement. La recherche dans le domaine de la sécurité n’était pas le poste le plus important. Quelque 1,3 milliard d’euros ont tout de même permis de soutenir des projets en tous genres, dont certains sont toujours en cours et aident notamment à développer les «frontières intelligentes».

L’un d’entre eux concerne les portes de contrôle automatique aux frontières: «ABC4EU» (Automated Border Gates for European Union). L’Union européenne a financé à hauteur de 12 millions d’euros ce projet dont le coût total est de 16 millions. C’est Indra, l’entreprise espagnole de sécurité, de défense et de technologie qui le coordonne. ABC4 EU a commencé en 2012 et devrait se terminer en 2017.

L’autre grand projet est le «FastPass», doté de 15 millions d’euros, dont 11 déboursés par l’Europe, et dont le but est notamment de créer une «interface harmonisée pour l’utilisateur» des contrôles automatisés aux frontières, donc pour les gardes-frontières.

Les projets financés par le FP7 ou Horizon 2020 dans le domaine de la sécurité sont assez variés.

EOS, par exemple, a touché 663.506 euros dans le cadre de FP7.

On pense ici au projet Archimedes que l’association d’industriels coordonnait.

Archimedes reproduit le modèle de réunions et rencontres appréciées par les partenaires privés et publics, mais dans le contexte d’un projet de recherche financé quasi intégralement par les deniers publics (coût: 1,534 million d’euros, dont 1,353 million payés par l’Union européenne).

Le but de ce projet était de «supporter le dialogue public-privé» et d’élaborer, à la suite de tables rondes, des recommandations aux responsables politiques afin «d’améliorer la recherche et l’innovation» dans le domaine de la sécurité.

Les «Smart Borders» étaient l’une des trois priorités du groupe.

Résumons: un groupe d’experts composé notamment du directeur d’EOS imagine le financement d’un projet de recherche consacré au lobbying sur des questions de recherche dans le domaine de la sécurité. Le tout coordonné par EOS.

Une façon, probablement, d’expérimenter l’économie circulaire…

Des groupes d’experts ou groupes d’ex-pairs

Le choix des projets et l’orientation de la politique de recherche sont proposés par des groupes d’experts dont l’indépendance des participants est sujette à caution.

Des membres d’entreprises y siègent alors même qu’ils élaborent des projets qui bénéficieront à leurs propres entreprises. Certes, les financements ne constituent pas une manne très importante pour ces groupes industriels, mais les projets sont pour elles une bonne vitrine et permettent de se placer dans l’hypothèse d’un développement des technologies concernées.

Dans le cadre du programme européen de recherche 2007-2013 (le FP7), le «groupe d’experts sur la sécurité» (Security Advisory Group) avait pour tâche de proposer des appels d’offres pour des projets de recherche, comme ABC4EU ou FastPass. Ce sont les États membres, via un comité, qui donnent leur accord. Mais de l’aveu même d’un des participants à ce groupe d’experts, «la plupart de nos propositions avaient été avalisées».

Ces groupes ont donc une réelle importance. «Ils tracent les grandes lignes de la recherche dans le domaine de la sécurité», explique Julien Jeandesboz.

Leur composition – consultable publiquement – laisse songeur. On trouve des représentants d’États membres de l’Union européenne, ou de la Commission, bien sûr. Mais aussi de nombreux représentants de grandes entreprises de la défense et de la sécurité. Thalès, Finmeccanica, EADS et bien sûr… EOS. «Dans ces groupes, les universitaires, les représentants de la société civile étaient largement sous-représentés», affirme Julien Jeandesboz.

Du côté des institutions, on préfère dire officieusement que l’objectif d’un groupe d’experts est «justement de s’entourer des meilleures personnes». Un lobbyste estime que lorsqu’on parle de sujets si techniques, «mieux vaut s’adresser aux personnes qui les maîtrisent», comme si les inquiétudes relatives à de possibles conflits d’intérêts relevaient de la fantaisie.

Pourtant, les défauts des groupes d’experts sont loin d’être une lubie d’amateurs de théories complotistes.

Emily O’Reilly, la médiatrice européenne, a lancé une enquête de sa propre initiative sur ce thème. Dans sa ligne de mire: le manque de transparence et le déséquilibre de groupes qui, pourtant, «jouent un rôle clé dans le développement de la législation européenne». La Commission a d’ailleurs reconnu, en creux, la pertinence des remarques de la médiatrice, en acceptant d’améliorer le fonctionnement de ces groupes.

Le statut des participants aux groupes d’experts est l’un des points problématiques. Tous «siègent à titre individuel». Les membres de ces groupes s’engagent à être indépendants. «Je n’ai pas le droit d’y promouvoir directement l’intérêt de ma société en cas de conflit d’intérêts», nous écrit Brigitte Serreault, employée d’Airbus siégeant au sein du groupe traitant des questions de sécurité dans le nouveau programme de recherche (Horizon 2020). «La question de l’indépendance des personnes qui participent à ces groupes se pose réellement, pense pourtant Julien Jeandesboz. Il est difficile de ne pas être porte-parole de l’entreprise pour laquelle on travaille et il n’existe pas de mécanisme permettant de garantir l’indépendance des participants.»

La médiatrice européenne s’inquiète aussi des conditions peu transparentes qui conduisent à la nomination de telle ou telle personne dans les groupes d’experts ainsi que du manque de publicité du contenu des discussions.

On trouve tout de même des renseignements sur les sites internet de FP7 ou de Horizon 2020. Et même des comptes rendus de réunions. Mais il faut aimer les longues recherches solitaires devant son ordinateur. De plus, ces comptes rendus sont plutôt lacunaires, comme le reconnaît un participant au groupe FP7. «Certes, on peut

dire qu’il existe un manque de transparence, admet-il. Mais cela permet à des représentants d’agences officielles actives dans le domaine de la sécurité ou du renseignement de s’exprimer en toute liberté.» Et sur ce point, la Commission n’a pour l’instant pas bougé d’un iota, malgré les demandes insistantes de la médiatrice.

Le fait accompli

Si ces programmes de recherche ne font pas la politique européenne, décidée dans le cadre législatif ordinaire, il est indéniable qu’ils l’alimentent, voire l’anticipent. «Développer assez tôt des projets de recherche permet de ne pas agir 20 ans après la décision politique», explique un membre d’une entreprise de sécurité. Pour d’autres, ce fonctionnement est illogique, comme l’explique Chris Jones, de Statewatch: «Des technologies sont développées via des programmes de recherche alors qu’il n’y a pas encore d’accord politique sur ces technologies.» La dépense d’argent pour le développement de technologies devient alors un levier dans les discussions politiques. Comme le souligne Ska Keller, une fois les technologies développées, le Parlement est placé devant le «fait accompli».