Le nombre de dossiers d’abus sexuels commis par des mineurs a augmenté de 20% entre 2015 et 2017. Ces chiffres, récoltés par le ministère public, sont-ils le reflet d’une meilleure réactivité face au phénomène ou d’une augmentation du nombre d’agressions? Impossible de répondre avec certitude. Toutefois, des acteurs spécialisés pointent l’influence néfaste de la pornographie et des réseaux sociaux sur la sexualité des plus jeunes. D’autres estiment que l’arsenal protectionnel ne pose pas assez de limites.

L’information était spectaculaire. En novembre 2018, Koen Geens, ministre de la Justice, livrait à la Chambre des représentants quelques chiffres bruts relatifs aux infractions à caractère sexuel commises par des mineurs. En 2017, les parquets recensaient 3.113 dossiers de ce type.

Les actes de délinquance sexuelle – viols, attouchements, exhibitionnisme – commis par des jeunes de moins de 18 ans auraient plus que doublé en seulement deux ans. Au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Françoise Nicaise (MR) alpaguait le ministre de l’Aide à la jeunesse Rachid Madrane pour en savoir plus au sujet de cette situation «interpellante». Elle rappelait qu’en 2015, les derniers chiffres disponibles publiés par le ministère public faisaient état de 1.668 dossiers ouverts par les parquets du pays. Près de 100% d’augmentation!

La Belgique est-elle devenue, en l’espace de deux ans, un immense terrain de jeux sexuels pour mineurs agresseurs? Le détail des données permet d’y voir plus clair… et de nuancer le propos.

Les chiffres de 2017 fournis par Koen Geens ne doivent pas être comparés avec ceux de 2015, car ils ne couvrent pas les mêmes réalités. Les plus récents, ceux de 2017, incluent beaucoup plus d’infractions que ceux de 2015. Par exemple, les faits de prostitution, de proxénétisme, d’incitation à la débauche ne figuraient pas dans les anciennes statistiques. On ne peut donc pas dire que le nombre de dossiers de délinquance sexuelle des mineurs a doublé.

Mais attention, affirmer qu’elle reste stable serait tout aussi faux. En 2017, les parquets ont recensé 2.004 dossiers pour des faits de viol, d’attentats à la pudeur et de harcèlement contre 1.668 en 2015. Une augmentation de 20%. Loin d’être négligeable.

Des demandes à la pelle

Les parquets ouvrent davantage de dossiers «mœurs» pour des mineurs d’âge. C’est un fait. Mais, «il faut être très prudent par rapport à l’interprétation de ces chiffres, prévient Serge Garcet, professeur en victimologie du département de criminologie à la faculté de droit (ULiège). Une augmentation du nombre de plaintes peut être liée à une évolution des mœurs ou à une visibilité plus importante du phénomène. Et au-delà ces chiffres des parquets, il existe toujours un ‘chiffre noir’, celui des violences non identifiées, par essence impossible à déterminer.»

Certains services spécialisés possèdent quelques indicateurs épars. À Tournai, l’unité de psychopathologie légale (UPPL) évalue des situations de mineurs abuseurs à la demande de juges de la jeunesse, ou d’autorités mandantes de l’Aide à la jeunesse. Le service prodigue des formations sur la question des abus sexuels et prend en charge des mineurs dans des thérapies de groupe.

Julien Lagneaux, le directeur de l’institution, constate une «augmentation des demandes d’évaluation et des demandes de formation, d’intervisions, de supervisions de la part de services ou de thérapeutes». Cela n’indique rien quant à l’augmentation éventuelle du nombre de faits, mais prouve au minimum que les services veulent s’armer face aux situations qu’ils rencontrent.

«L’accès facile aux contenus pornographiques dès le plus jeune âge vient biaiser le rapport à la sexualité des adolescents.» Equipe Groupados, SOS Enfants-ULB

À l’hôpital Van Gogh de Charleroi, Yves Depauw, psychiatre, dirige le groupe «évaluation et prise en charge des paraphilies» (attirance ou pratique sexuelle jugée anormale, comprenant par exemple l’exhibitionnisme, le fétichisme ou le frotteurisme, NDLR). Ce groupe est avant tout destiné aux adultes, mais l’équipe travaille aussi auprès d’adolescents auteurs d’abus sexuels au sein du projet Color@dos. Yves Depauw se fait plus alarmiste: «Nous recevons énormément de demandes pour des adolescents, témoigne-t-il. Mais nous ne sommes pas capables de les absorber. Nous comptons une nouvelle demande par semaine, c’est colossal. Cette augmentation est liée à la consommation d’Internet.»

«Internet». C’est bien LE facteur explicatif qu’avancent la plupart des spécialistes. L’influence de la pornographie et des réseaux sociaux sur les comportements sexuels des jeunes se fait sentir à tous les niveaux d’intervention. Mais, pour certains acteurs, l’accès en deux clics au porno change la nature des agressions et «contribue peut-être à augmenter le nombre de faits», tente Julien Lagneaux.

L’accès facile à la pornographie

«Le virtuel, l’échange de vidéos, l’accès facile aux contenus pornographiques dès le plus jeune âge vient biaiser le rapport à la sexualité des adolescents que nous prenons en charge, explique-t-on au pôle Groupados de l’équipe SOS Enfants-ULB, spécialisé dans la prise en charge d’adolescents ayant recours à une sexualité abusive. Ils ne mesurent plus la question du consentement, des limites.» La nature des faits évolue et les professionnels de terrain sont débordés. C’est ce qu’affirme Eric Janssens, substitut du procureur du Roi au parquet de Nivelles. «Les enfants, très jeunes, ont accès à tout via leur smartphone. Les enfants agissent par mimétisme. Il existe une précocité généralisée des comportements. Cela commence par des cas de harcèlement, des photos envoyées. Les écoles passent un temps de dingue à gérer ça. Cette influence explique des passages à l’acte.»

L’un des champs d’étude de Serge Garcet, à l’Université de Liège, c’est justement l’influence des nouvelles technologies sur les abus sexuels commis par des mineurs. Il note un changement radical qui s’opère dans la jeunesse scotchée à son smartphone. «L’accès aux contenus pornographiques, l’accès au web transforment le rapport à la sexualité. Dès le début de l’adolescence, il est possible d’accéder à des contenus pornographiques, à une mise en scène d’un type de relations sexuelles qui portent en elles une violence de genre et une violence physique importante. On y trouve des mises en scène de comportements et pratiques qui ne se retrouvent pas automatiquement dans la sexualité de chacun, comme la sodomie par exemple. Certains jeunes vont vite confondre l’apprentissage d’une sexualité adulte avec des codes, propres à une sexualité en particulier. Ils auront tendance à vouloir reproduire une série de codes violents.»

Une nouvelle donne qui s’ajoute aux vieux stéréotypes de genre «liés au mythe du viol», selon lequel la responsabilité de l’agression impute en grande partie à la personne agressée, généralement une fille. «Lors d’une enquête, nous avions constaté que 40% des jeunes interrogés étaient d’accord avec l’idée qu’une fille qui est violée n’a pas dit ‘non’ assez clairement», ajoute Serge Garcet. Pour couronner le tout, ajoutons l’omniprésence de la vidéo virale qui affecte d’autant plus les victimes et la fascination pour le sexe en groupe, les «tournantes», qui restent un phénomène important. «Je dois suivre davantage d’affaires de viols collectifs que de viols individuels, déclare Michèle Meganck, juge de la jeunesse à Bruxelles. C’est quelque chose de récurrent. Il y a l’effet de groupe, l’effet de défi. Je dirais qu’avant, ces viols étaient souvent le fait de bandes urbaines africaines. Maintenant la pratique est plus diversifiée.»

Une majorité de faits dans la sphère familiale

Ces cas de violences exacerbées – phénomènes émergents qui attirent l’attention – ne devraient pas occulter un autre constat issu de l’expérience des services spécialisés: les abus sexuels commis par des mineurs restent en grande partie confinés dans la sphère familiale.

Les dérapages au sein d’une fratrie, ou de la part d’un adolescent sur sa demi-sœur ou son demi-frère, ne seraient pas l’exception. Là encore, aucun chiffre ne permet d’étayer l’affirmation. C’est ce qu’explique Julien Lagneaux: «Chez les adolescents, le profil du prédateur sexuel n’est pas si courant. Lorsque des abus sont commis dans le cadre familial ou institutionnel, on se situe souvent dans une approche opportuniste, de découverte de soi et de l’autre. Un jeune de 15 ans ne va pas forcément penser qu’une fille de 9 ou 10 ans n’est pas pubère et ne comprend pas ce qui se joue. On parle de jeunes fortement carencés qui n’ont aucun repère et qui n’ont eu aucune information sur le consentement. Il est essentiel de bien comprendre ce que l’infraction sexuelle dit de la personne, et elle ne montre pas forcément une orientation sexuelle.»

Pour Yves Depauw, il est grand temps de s’occuper davantage de ces jeunes adolescents qui commettent des agressions à caractère sexuel. «Nous avons réalisé une étude à partir des situations des adultes de notre service. Environ un tiers d’entre eux ont commencé une ‘carrière’ de pédophile à l’âge de 13 ans. L’enjeu est donc d’investir pour que ces adolescents ne deviennent pas des abuseurs. Aujourd’hui, les mandats de 3 à 6 mois qu’on nous donne pour suivre ces jeunes sont trop courts. La justice considère trop vite que les auteurs sont des mineurs en danger ou que les faits ne sont que des ‘avatars du développement’, alors qu’on parle d’infraction majeure avec une victime très jeune.»

Sous le radar de l’Aide à la jeunesse

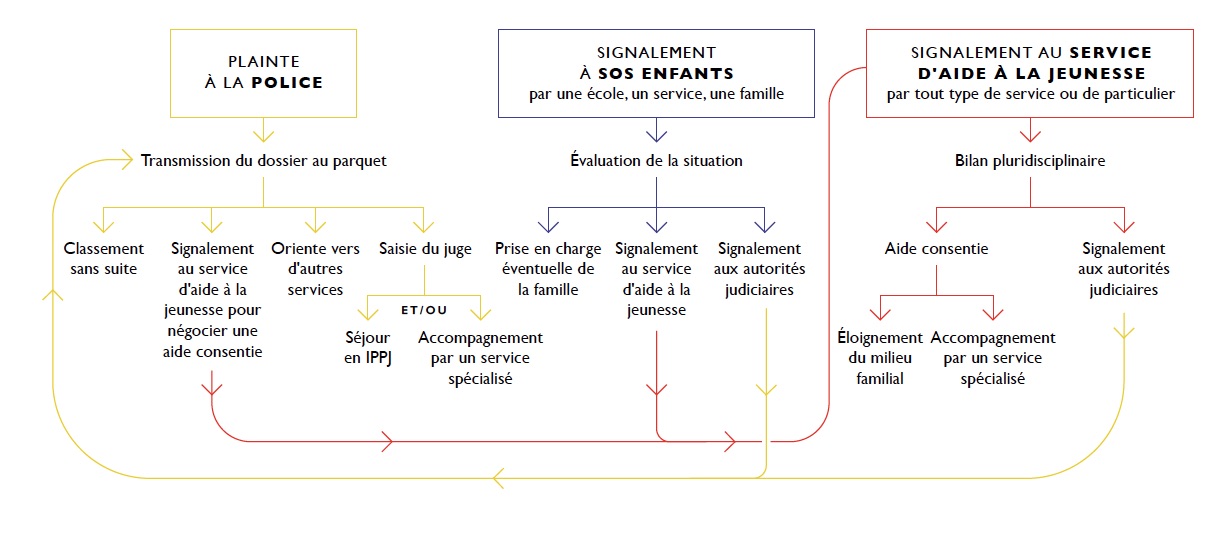

Lorsqu’un fait de viol ou d’agression sexuelle est commis hors du cadre de la cellule familiale, il est souvent l’objet d’une plainte auprès de la police ou d’un signalement au parquet. Ce dernier peut alors saisir le juge. Pour Eric Janssens, substitut du procureur du Roi au parquet de Nivelles, c’est clair, «si la transgression est lourde, par exemple si on touche à l’intégrité physique d’autrui, alors je saisis le juge qui devra chercher une réponse qui fait sens afin d’éviter de nouvelles transgressions».

Les professionnels de première ligne confrontés à une situation de violence à caractère sexuel entre mineurs peuvent aussi s’adresser aux équipes de SOS enfants ou au service d’aide à la jeunesse. Contrairement à des pays voisins, comme la France, les professionnels soumis au secret n’ont pas d’obligation de signaler des situations aux autorités judiciaires.

Au contraire, elles doivent avant tout respecter le secret professionnel. En cas de danger imminent pour le mineur ou sa victime, elles peuvent alors saisir le juge. Mais c’est une faculté, pas une obligation. Chez SOS enfants, il n’est pas rare de travailler sans mandat avec des enfants auteurs de violences sexuelles, généralement dans le cas de violences intrafamiliales. On évalue alors au cas par cas s’il faut contacter le SAJ pour mettre en place un cadre consenti dans l’intervention auprès du jeune ou s’il faut signaler la situation auprès du parquet. «Parfois il est nécessaire de faire intervenir le judiciaire, lorsque la loi symbolique n’agit plus dans les familles. Cependant, l’absence d’obligation de signalement pose des questions: jusqu’où peut-on se permettre d’aller dans le soin sans signaler? C’est nécessaire lorsque le mineur se met en danger ou met en danger autrui de manière grave et imminente; pour les autres situations, c’est au cas par cas. Les échanges se font alors en équipe multidisciplinaire et toujours en lien avec les familles.» Une intervenante d’un service spécialisé trouve que le moment où il faut décider de signaler est assez «flou».

Même chose au SAJ. Les conseillers n’avertissent pas automatiquement les instances judiciaires de faits à caractère sexuel. C’est ce que précise Guy de Clercq, conseiller de l’aide à la jeunesse: «En cas d’agression ou d’abus sous la contrainte, en général nous nous tournons vers le juge. Mais, en cas de doute ou de suspicion de maltraitance, nous demandons un bilan pluridisciplinaire et prenons en compte différents critères. La différence d’âge, la réaction des parents. S’agit-il d’une négligence? Il s’agit de comprendre le contexte, le sens du passage à l’acte. Pour des attouchements, il n’est pas automatique de contacter le monde judiciaire.» Dans ce genre de cas, l’auteur des actes n’est donc pas considéré comme ayant commis un fait qualifié infraction, il entre officiellement dans la case «mineur en danger». Il n’est donc pas signalé au parquet et n’entre pas dans le champ statistique du ministère public. C’est ce que décrit Jean-François Velge, juge de la jeunesse à Bruxelles: «Une série de situations échappent à notre connaissance, car il existe des filtres au préalable. Dans des cas d’attouchements, il n’y a pas toujours de plaintes. Des services SOS enfants peuvent être contactés. Dans ce genre de cas, il est très difficile d’opérer une distinction claire entre le touche-pipi et l’abus sexuel.»

«On se retrouve dans des problématiques liées à l’intimité, au respect de soi. Que mettre en place pour que ces jeunes évoluent ? La réponse est compliquée.» Didier Delbart, directeur de l’IPPJ de Wauthier-Braine.

Yves Depauw, à l’hôpital Van Gogh, regarde d’un œil très critique ces approches. «Quand un jeune de 16 ans abuse d’un gamin de 6 ans., l’Aide à la jeunesse aura tendance à penser qu’il ne faut pas judiciariser la situation. Moi, je pense le contraire. Il n’y a pas assez de cadre pour ces jeunes-là, qui en ont besoin.» Mais le psychiatre va plus loin. Selon lui, même lorsque les dossiers sont transmis à la justice pour mineurs, la logique «protectionnelle» du système ne serait pas assez forte (les mineurs qui ont commis des faits qualifiés infractions se voient imposer des «mesures» par le juge et pas des peines, NDLR). «On pense qu’il faut ‘éduquer’ et appliquer des ‘mesures’. Mais, dans beaucoup de familles, il n’existe aucune règle et les limites sont absentes. Il y a un besoin de limites.»

Un argument qui ne fait pas vraiment mouche dans le monde judiciaire. Eric Janssens rappelle que «la sanction n’est pas absente du modèle protectionnel. Mais la justice est éducative et réparatrice. On travaille au sens que prend le passage à l’acte, à ses causalités multiples afin de protéger le jeune et la victime». Même son de cloche chez la juge Michelle Meganck: «Il est d’abord important de comprendre pourquoi des jeunes franchissent la ligne rouge. Certains auteurs ont aussi été victimes d’abus sexuels ou de violences domestiques. Il faut veiller à arrêter la reproduction des cycles de violence. Sur ces questions-là, il faut un tiers cadrant qui met des règles. Un rôle que doit jouer le juge. Et le séjour en IPPJ, autant dire que les jeunes ne le perçoivent pas comme des félicitations.»

IPPJ: Une «nouvelle vague» d’abuseurs sexuels

Les éducateurs de l’IPPJ de Wauthier-Braine sont, ces jours-ci, un peu désemparés. Six jeunes ont été placés dans la section éducation du centre, qui compte 11 places, pour des faits à caractère sexuel. «C’est une grosse problématique qui s’installe dans la section, dit Didier Delbart, directeur de l’IPPJ, car leur arrivée brise un certain équilibre de vie.» Leur séjour nécessite une «attention de tous les instants». Car d’autres jeunes pourraient les approcher «de manière malsaine». Parmi ces jeunes auteurs de faits d’agression à caractère sexuel, certains sont très jeunes (entre 12 et 14 ans). «Ils ont parfois eu des relations inadéquates avec l’enfant de leur beau-père ou de leur belle-mère. Il s’agit de dérapages liés au développement adolescent, de l’ordre de l’expérience dans un cadre sans limites claires, provoqué par un manque d’éducation, une promiscuité familiale», explique Jean-Marie Coppée, chef de la section éducation. Ces jeunes «un peu naïfs», selon le personnel de l’IPPJ, se retrouvent entourés de gros durs presque majeurs, plutôt versés dans le braquage et la violence. La cohabitation n’est pas évidente. «On se retrouve dans des problématiques liées à l’intimité, au respect de soi, et des autres. Que mettre en place pour que ces jeunes évoluent? La réponse est compliquée.» La direction de l’IPPJ a, par conséquent, adressé une demande pour que le personnel de l’institution suive des formations sur ce thème.

Mais comment expliquer cette recrudescence de jeunes auteurs d’infractions sexuelles à l’IPPJ de Wauthier-Braine? «Les procédures d’admission ont changé», déclare Didier Delbart. Avant 2017, une circulaire permettait de limiter à deux par section le nombre de mineurs placés pour des faits à caractère sexuel. Depuis la mise en place d’une cellule de liaison entre les juges et l’aide à la jeunesse, les places en IPPJ sont uniquement attribuées en fonction de leur disponibilité.