Il y a quelques jours, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), annonçait la généralisation des «chambres de traitement de la toxicomanie» (CTT) dans tous les arrondissements, une mesure prévue par l’accord de gouvernement. Inspiré de dispositifs mis en place aux États-Unis puis ailleurs dans le monde, le premier projet pilote belge de CTT a vu le jour à Gand en 2008 avant de se disséminer dans plusieurs villes flamandes. Il y a un an, Charleroi se lançait dans l’aventure. Objectif? Réduire la récidive des infractions liées à une consommation problématique de drogues illégales, mais aussi venir en aide aux usagers problématiques. Le point sur ce rouage judiciaire, avec un focus sur la chambre de Charleroi.

À Charleroi, l’histoire de la «chambre de traitement de la toxicomanie» (CTT) a pour point de départ un «gâchis». Un gâchis comme on en compte par centaines. Il y a quelques années, Étienne Davio, juge au tribunal de première instance de Charleroi, se retrouve face à un consommateur d’héroïne, «débrouillard», qui mettait en place «un petit trafic au niveau de la région», mais qui, «à chaque fois, finissait par se faire prendre». Pris dans les rouages de la justice, le consommateur écope de peines de plus en plus lourdes (sursis probatoire, peine de travail…) jusqu’à ce que, quatre ans plus tard, le bonhomme cumule, au total, des peines représentant une dizaine d’années de prison. «Il n’avait jamais exécuté ses peines en prison, mais il n’avait jamais non plus entamé aucun suivi thérapeutique. En fait le processus ne fonctionne vraiment pas. C’était finalement un gâchis terrible de mettre quelqu’un comme ça en prison, sans avoir fait tout le nécessaire pour qu’il puisse se prendre en charge.» Un fiasco d’autant plus alarmant quand on connaît la proportion des personnes avec des problèmes d’addiction en milieu carcéral.

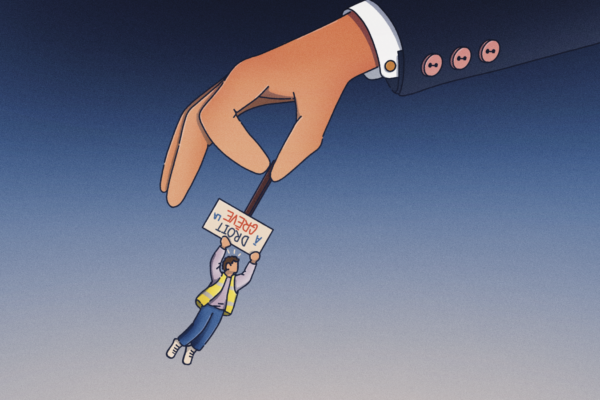

C’est alors qu’Étienne Davio prend connaissance de l’existence de la CTT de Gand (Drugbehandelingskamer, DBK), de celle d’Anvers et de milliers d’autres dans le monde. Il y voit une solution intéressante pour en finir avec l’impuissance de la justice face à la «délinquance toxicomane», ces infractions commises en raison d’une consommation problématique – principalement de la vente et des vols en vue de se procurer les produits. Le dispositif s’inspire du mouvement de justice résolutive (problem-solving justice), une approche née aux États-Unis à la fin des années 1980 dans le contexte de «l’épidémie de crack» qui a mené à une explosion des incarcérations. Des magistrats, désarmés, avaient accouché de ce nouveau processus qui se veut moins punitif et plus humain, davantage tourné vers la prise en charge globale des «délinquants» en collaboration avec des acteurs du social et de la santé.

«La tonalité d’une audience est très différente. On finit par établir un lien avec la personne, par la connaître. Notre approche est plus constructive, on fait du renforcement positif.» Étienne Davio, juge au tribunal de première instance à Charleroi

«Souvent, dans le modèle classique, on estime que le sursis probatoire est une chance, une faveur et que le prévenu doit s’en montrer digne ou alors il en payera le prix. C’est tout à fait irréaliste d’exiger cela de personnes si abîmées», commente Étienne Davio, qui a entrepris un voyage au Canada et a rendu visite à ses collègues néerlandophones pour s’informer et se former, avant de mettre sur pied, en janvier 2020, la CTT de Charleroi. «Les stupéfiants, j’ai fait de cette matière la priorité, au niveau tant des trafics que de la consommation, ajoute son collègue Vincent Fiasse, procureur du roi au parquet de Charleroi. On s’est rendu compte que si on voulait agir sur la diminution de l’offre, il fallait aussi diminuer la demande. Et comme pas mal de gens se trouvent dans une situation de consommation à Charleroi, on s’est dit qu’on devait travailler là-dessus. Même si on est bien conscients que ce n’est qu’une goutte d’eau…»

Un suivi «à la culotte»

L’originalité du dispositif? Le fait que l’intervention judiciaire se révèle plus précoce qu’à l’accoutumée: le tribunal passe à l’action avant que la peine ne soit prononcée et cette dernière dépendra de la manière dont la personne adhère au «contrat» qu’il va signer avec la justice. «Dans le système classique, résume Vincent Fiasse, la mise en place du sursis probatoire se fait après le jugement. Ce n’est pas aussi concret pour la personne. Ici on lui dit: ‘Vous risquez de faire la prison d’ici quelques mois si vous ne respectez pas la procédure. On vous propose donc un programme avec lequel vous allez pouvoir vous en sortir.’»

Après que le parquet a opéré une sélection des dossiers éligibles (voir plus bas), un processus d’une dizaine de mois se déclenche: la maison de justice – seul partenaire du projet à bénéficier d’un financement pour un équivalent temps plein – entreprend un suivi intensif, mais relativement bref au regard de celui d’une probation, qui court sur plusieurs années. Les audiences avec le juge, mensuelles, sont l’occasion d’encouragements ou de rappels à l’ordre. «On opère un suivi ‘à la culotte’. On ne les lâche pas, décrit Philippe Gheysen, le directeur de la maison de justice. Dans cette procédure, ils se rendent souvent compte qu’il y a toute une série de personnes autour d’eux pour les aider, et elles jouent le jeu. Il y a des couacs, mais aussi vraiment de belles choses qui arrivent.» Quant à l’intervention du juge, elle se veut active et créative, ce dont témoigne Étienne Davio: «La tonalité d’une audience est très différente. On finit par établir un lien avec la personne, par la connaître. Notre approche est plus constructive, on fait du renforcement positif. Au Canada, ils délivrent même des diplômes pour valoriser le travail accompli…»

Le système repose aussi sur un partenariat avec le secteur du soin, avec une orientation rapide vers une prise en charge thérapeutique réalisée, à ce jour, principalement par le service Alter Ego de l’asbl Trempoline. En acceptant d’entrer dans le dispositif, le prévenu – qui doit avoir avoué les faits au préalable – s’engage à se plier à une série de conditions parmi lesquelles: ne plus commettre d’infractions, s’inscrire dans une démarche d’arrêt de sa consommation – ce qui sera vérifié par le biais de tests d’urine ou sanguins – et s’engager dans un suivi social et thérapeutique. Dès le lendemain de la première audience, le prévenu est rencontré par le service Alter Ego qui évalue sa situation de dépendance et l’oriente vers le suivi thérapeutique le plus adéquat, en ambulatoire ou en résidentiel. Un travail «individualisé qui part de la demande et axé sur la motivation au changement», explique Dorothée Melnik, coordinatrice du service. L’abstinence est-elle un passage obligé? L’idée un peu vague d’une «progression vers l’arrêt» est évoquée. «On va pousser dans ce sens-là, expliquent Sophie Bernard et Loreline Biron, assistantes de justice à la maison de justice. Maintenant il y a surtout une évaluation des efforts fournis. On sait bien que la toxicomanie, ce sont des hauts et des bas. Mais si d’emblée la personne déclare qu’elle ne veut pas arrêter, ce n’est pas possible.» «C’est l’objet de tout notre travail motivationnel, ajoute Dorothée Melnik. Moi je leur dis: ‘Dans dix mois, tu seras sorti de là, tu feras ce que tu voudras.’ Et souvent, après quinze jours d’arrêt, ils ne tardent pas à en voir les effets positifs sur le sommeil, sur leurs finances…»

Au bout de dix mois – au-delà desquels on estime que la personne a acquis les ressources qui lui permettent de se débrouiller par elle-même –, le justiciable peut retrouver sa liberté. Le jugement peut se clôturer par une suspension du prononcé sans suivi probatoire, et le casier judiciaire demeurer vierge. En cas d’échec par contre, c’est retour à la case départ: la personne est jugée par défaut, avec des peines classiques et sans mesure de faveur. «Cela concerne des personnes qui ne viennent plus à l’audience, voire n’y sont jamais venues, précise Étienne Davio. Il n’y a jamais eu de clôture négative avec des personnes toujours présentes dans le parcours.»

«30% de récidive en moins: un chiffre raisonnable»

Sur l’année écoulée, 40 personnes ont été citées à comparaître devant cette chambre à Charleroi. 29 suivis ont été entrepris dont 5 qui se sont interrompus, 5 ont été clôturés – positivement – et 19 qui sont toujours en cours. Les échos d’observateurs sur le terrain – avocats, secteur assuétudes – semblent positifs. «Au-delà des questions liées à la récidive ou à la consommation, en plusieurs mois, on constate vraiment que ces personnes se reprennent en main», se réjouit Étienne Davio. Bien sûr, après un an et demi d’activité, difficile de savoir si les auteurs des faits sont durablement sortis des affres de la justice. «Certaines études au niveau international parlent de 15% de récidive en moins, note Étienne Davio. À Gand, on parle de 70%, mais cela semble assez difficile à croire. Moi, ce que je retiens, c’est qu’on parle généralement de 30% de récidive en moins comme un chiffre raisonnable. Ce qui est déjà énorme.»

Le projet de Gand est le seul, en Belgique, à avoir fait l’objet d’une évaluation externe. L’Université de Gand a étudié les effets de la chambre sur la consommation et «d’autres domaines de vie». À la fin de la trajectoire, il y aurait plus de renvois vers les services d’aide, davantage de traitements de substitution, et des améliorations sur les plans de l’endettement et de l’emploi que pour des «délinquants» du même profil condamnés à des mesures probatoires. Quant à la récidive, une autre étude, menée par le SPF Justice lui-même, met en avant qu’au cours des dix-huit premiers mois suivant la trajectoire CTT – une durée somme toute assez courte –, on observe une amélioration du comportement délictueux chez près de 80% des bénéficiaires, tandis que ce comportement s’est aggravé chez 20% du public1.

«Ce sont majoritairement des consommateurs de cannabis qui vendent également pour financer leur consommation et qui se font attraper dans le cadre d’un deal. C’est le gros profil type.» Dorothée Melnik, Alter Ego, Trempoline

Dans d’autres pays, les publications sur le sujet foisonnent. Mais elles sont loin d’accorder leurs violons. Plusieurs études notent bien des effets positifs en termes de récidive et, dans une moindre mesure, sur l’usage de drogues ou le renvoi vers les services d’aide; d’autres auteurs mettent en doute leur assise méthodologique. Souvent, elles auraient été réalisées par les initiateurs des chambres eux-mêmes. «D’une manière générale, on manque de recul et d’évaluation de ces dispositifs tant en Belgique qu’à l’étranger, estime aussi Benjamin Mine, criminologue à l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC). Ces études sont souvent menées sur des périodes trop courtes, avec des échantillons trop petits ou des groupes contrôles qui ne sont pas forcément pertinents. Il devrait y avoir un plus grand monitoring de ces chambres. Un certain nombre d’éléments laissent à penser qu’elles ont des impacts sur différents domaines, mais c’est difficile de savoir à quel élément du dispositif c’est dû.»

La prudence reste donc de mise, d’autant que les comparaisons entre pays sont périlleuses, tant les dispositifs diffèrent, de même que les manières dont les politiques prohibitives y sont appliquées. Au rang des critiques régulièrement rencontrées2, épinglons le risque que ces chambres touchent finalement les publics les moins problématiques du point de vue de leur consommation ou des délits commis. Des publics qui, auparavant, auraient peut- être fait l’objet de peines moins lourdes.

«High risk, high need»?

Les CTT seraient en effet efficaces et pertinentes pour des bénéficiaires «présentant un risque élevé» – high risk, high need –, et moins pour des situations plus légères. C’est le constat établi par plusieurs études menées à l’étranger. À Gand, si les professionnels de la CTT ont déclaré viser ce groupe «à risque et à besoins élevés», les chercheurs de l’UGent ont pourtant rapporté que «le profil des bénéficiaires (en 2018, NDLR), pour la plupart avec un domicile fixe, néerlandophones, ne semble pas révéler d’emblée un profil ‘high risk, high need’. Même lorsque nous examinons les faits commis, une part substantielle d’entre eux ne semble pas avoir un profil à risque et à besoins élevés3». Dans 32% des dossiers, il n’était question que de détention de produits (!). Un nombre élevé que l’on pourrait expliquer par le renvoi devant la CTT de dossiers de «thérapies à l’essai» qui ont échoué ou par le fait que des conditions judiciaires leur étaient déjà assorties, précisent les chercheurs avant de conclure que ce résultat «n’en reste pas moins étonnant».

Du côté de Charleroi, on nous assure que la politique du parquet est de ne pas poursuivre pour détention. «Là généralement, on offre d’autres possibilités de réponses pénales, comme la médiation pénale ou la probation prétorienne», précise Vincent Fiasse. Pour définir le public cible du projet, «on est parti de toute la criminalité ‘ordinaire’ des toxicomanes (vol à l’étalage, vol avec effraction), détaille Étienne Davio. On a étendu aux vols avec petite violence. Et le gros morceau du contentieux, c’est le trafic pour financer sa consommation». Les délits avec violence contre les personnes sont jusqu’aujourd’hui exclus du dispositif pour éviter que les victimes ne se sentent lésées – exception faite des violences légères, comme une bousculade par exemple –, tout comme les gros trafics. La procédure a par contre été étendue aux personnes détenues afin de faciliter leur libération sous condition.

Qu’en est-il de la consommation des bénéficiaires? «Ce ne sont pas, pour le moment, les dossiers les plus graves, poursuit Étienne Davio. On a eu des cas plus compliqués, mais on a du mal à les garder. Ce sont des personnes très fragilisées et la chaîne de suivi qu’on est en train de construire n’est pas encore rodée.» «Ce sont majoritairement des consommateurs de cannabis qui vendent également pour financer leur consommation et qui se font attraper dans le cadre d’un deal. C’est le gros profil type, précise de son côté Dorothée Melnik. Il y a eu aussi des cocaïnomanes et, plus rarement, des détenus héroïnomanes. C’est globalement un public assez jeune qui a des ennuis judiciaires pour la première fois.» Des personnes dont les ennuis ne sont donc pas les plus lourds – en général, le travail thérapeutique est d’ailleurs clôturé avant les dix mois de la clôture judiciaire –, mais pour lesquelles le programme de la CTT ferait «office d’électrochoc». «Il faut arriver à avancer dans ce modèle pour essayer d’intégrer toutes les personnes qui ont le bon profil. Sinon le risque est, effectivement, de se tourner vers les dossiers les plus ‘light’», conclut le juge Étienne Davio.

Le bon scénario?

«Les drug courts en Belgique: une diversion politique pour empêcher la décriminalisation?», interroge un article récent publié dans la revue Prospective Jeunesse4 alors qu’une série d’acteurs associatifs ont lancé la campagne «Unhappy Birthday» pour, à l’heure des cent ans de la «loi drogues», «sensibiliser l’opinion publique et le législateur sur la nécessité de changer le paradigme de la politique drogues en Belgique». Question à laquelle les acteurs judiciaires interrogés répondent du tac au tac: «S’il y avait dépénalisation, cela concernerait la détention. Les dossiers ici y échapperaient». S’appuyant sur une étude menée en 2016-2017, Jean-Bapstiste Andries, avocat général au parquet de la cour d’appel de Liège, explique que les infractions en matière de «stups» se combinent très souvent avec d’autres infractions. Dans cette étude, les personnes qui avaient fait l’objet de procès-verbaux liés au cannabis avaient auparavant été verbalisées une douzaine d’autres fois pour d’autres faits; les procès-verbaux estampillés «cocaïne» étaient liés à 17 autres faits, et ceux touchant à l’héroïne à 29 autres, relève-t-il. «Il faut pour ces personnes trouver une voie cohérente entre la justice qui punit et le soin.» «Avec les CTT, le prévenu ressort du circuit sans casier, c’est un énorme avantage», rappelle aussi Dorothée Melnik avant d’ajouter: «Bien sûr, si un jour la consommation de cannabis est dépénalisée, tout le monde rira beaucoup de tout ce qui est mis en place à notre époque. En attendant, voilà, la loi est ce qu’elle est…»

«Le système pénal appréhende globalement très peu d’infractions. Tant qu’on se focalise sur les stupéfiants et les délits connexes, on ne s’occupe pas d’autre chose.» Dephine Paci, avocate, Bruxelles

Delphine Paci, avocate à Bruxelles, où une telle chambre n’existe pas encore, est songeuse. «Si ces chambres permettent d’avoir des magistrats mieux formés à ces questions, cela peut être intéressant…», réfléchit-elle, constatant une réelle méconnaissance de la problématique de la toxicomanie chez les magistrats. Puis d’indiquer aussi: «Cela dit, je plaiderais davantage pour une dépénalisation des infractions liées aux stupéfiants. Car beaucoup se retrouvent en prison pour de très faibles prises.» Et, si les impacts qu’un tel changement de politique pourrait avoir sur les délits connexes sont finalement peu connus5, «le système pénal appréhende globalement très peu d’infractions. Tant qu’on se focalise sur les stupéfiants et les délits connexes, on ne s’occupe pas d’autre chose», glisse-t-elle.

Alors que le Sénat s’est engagé à dresser dans les mois à venir un rapport d’information sur la «loi drogues de 1921», le cabinet du ministre de la Justice ne se prononce pas sur un éventuel changement de paradigme: «Il appartient au Parlement de donner son avis.» En attendant, un montant de 4,6 millions d’euros a été débloqué pour financer les postes de 24 magistrats et 24 greffiers dans les tribunaux de première instance. Une force de travail dont bénéficieront entre autres ces chambres de traitement de la toxicomanie, de même que des audiences accélérées et la médiation familiale.

La mise en œuvre de ces chambres ne reposera pas sur un modèle unique. «Il revient aux tribunaux et parquets de définir la manière de procéder. L’objectif n’est pas d’établir une procédure et des critères dans une loi. Cela fait partie de l’indépendance de la Justice», nous explique le cabinet. Chaque arrondissement devra décider quels types de dossiers y traiter et s’il souhaite prendre en considération les délits liés aux dépendances à l’alcool ou aux médicaments en plus des substances illégales. À eux, également, de mettre en place des collaborations avec le secteur de la santé. Encore faudra-t-il que celui-ci ait les moyens de mettre en œuvre cette politique lancée par le ministre de la Justice.

1. «L’importance du screening pour un fonctionnement efficace de la chambre de traitement de la toxicomanie», Colman Ch. et alii, dans La récidive et les carrières criminelles en Belgique, avril 2021, Les cahiers du GEPS, éd. Politea, Benjamin Mine.

2. «Drug courts: scope and challenges of an alternative to incarceration», IDPC Briefing Paper, International drug policy consortium, mai 2012, Diana Esther Guzman; «Drug courts are not the answer: toward a health-centered approach to drug use», Drug Policy Alliance, mars 2011, États-Unis; ou encore «Drug courts in the Americas», A report by The Drugs, Security and Democracy Program, The Social Science Research Council (SSRC), New York, octobre 2018.

3. « L’importance du screening… », op. cit.

4. «Les drug courts en Belgique: une diversion politique pour empêcher la décriminalisation?», Prospective Jeunesse, mars 2021, Louis Heude.

5. Certaines études montrent que la loi de dépénalisation au Portugal a conduit les tribunaux à recourir moins souvent à la prison pour l’ensemble des infractions liées aux stupéfiants: la proportion de personnes condamnées à de la prison ferme pour trafic serait passée de 70% à 43 %, selon Jorge Qunitas, cité dans «Dépénalisation et santé publique: politiques des drogues et toxicomanies au Portugal», Alex Stevens, Caitlin Hughes, trad. par Armelle Andro, dans Mouvements, 2016/2 n°86 disponible en ligne sur www.cairn.info

En savoir plus

Pour aller plus loin, relisez notre dossier sur la pénalisation de l’usage de drogues: «Répression des drogues: peine perdue», Alter Échos n° 465, juillet 2018.