Présenté début avril au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le rapport dresse le tableau nuancé d’un secteur contrasté, pas si influencé par le Code. Nous avons rencontré les trois protagonistes de ce rapport.

Camille Gambi est membre du Centre interdisciplinaire pour les droits de l’enfant (CIDE) et la chercheuse principale du projet d’évaluation du Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Dan Kaminski est professeur à l’école de criminologie de l’Université catholique de Louvain (UCLouvain), où il enseigne notamment la méthodologie de recherche qualitative.

Thierry Moreau1 est avocat au barreau du Brabant wallon, spécialiste en droit de la jeunesse et en droit pénal. Il enseigne également à la faculté de droit et de criminologie de l’UCLouvain. Ensemble, ils ont dirigé le projet de recherche.

Alter Échos: Présenté pour la première fois en 2015, le Code avait pris de court le secteur (relire aussi à ce sujet: «Le code Madrane est là!», AÉ 458, janvier 2018). Quatre ans après son entrée en vigueur, quel est son impact: un bouleversement en profondeur ou de simples ajustements?

Camille Gambi: Cette question n’a pas été explicitement abordée dans notre étude, mais elle est apparue en filigrane à plusieurs reprises. J’ai le souvenir d’acteurs nous disant: «On craignait une révolution, mais c’est plutôt une évolution.» Certains acteurs pensaient que le Code allait davantage bouleverser le secteur et estiment aujourd’hui que le législateur a plutôt proposé de petits changements «cosmétiques».

À côté de ça, j’ai entendu beaucoup d’opinions sur la structure, «l’architecture» du Code. Plus spécifiquement, une série d’acteurs se sont prononcés sur le projet du législateur de regrouper l’ensemble de la matière dans un texte unique et de réorganiser la matière en différents livres. Le positionnement des livres a lui aussi un impact pour les acteurs – le fait que la prévention soit placée en premier par rapport aux autres livres par exemple. De même, la quantité d’articles consacrés aux jeunes FQI (ayant commis un fait qualifié d’infraction, NDLR) interrogeait certaines personnes. Tout cela peut paraître cosmétique, mais on s’est rendu compte que, pour certains acteurs, c’était loin d’être anodin. Finalement, la forme du Code était perçue comme la plus grosse nouveauté… parfois même plus que le fond.

«Au regard des éléments recueillis, on peut se demander si la sanction n’est pas le moyen auquel certains recourent par dépit car ils ne disposent pas de ressources qu’ils jugent plus adéquates.» Thierry Moreau

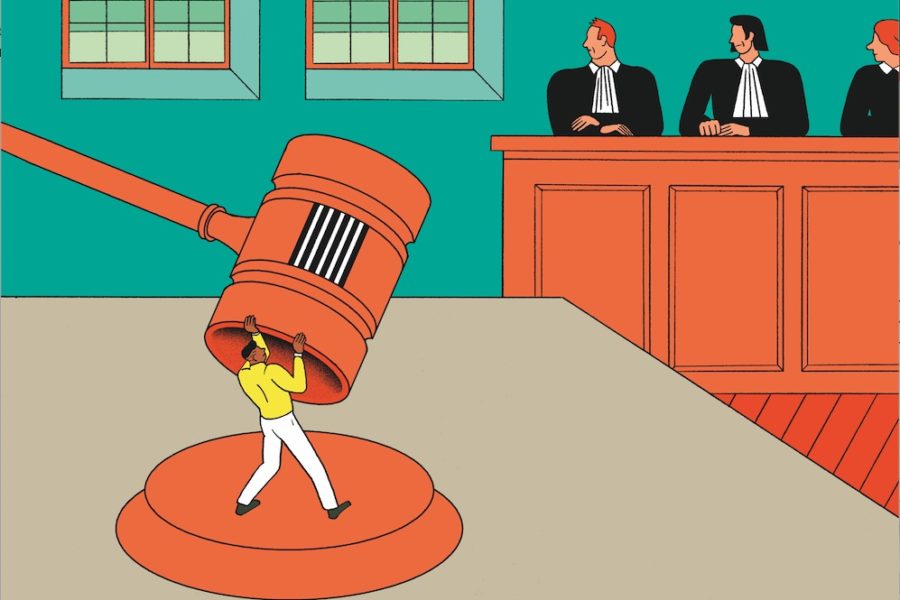

AÉ: Depuis toujours, le secteur de l’aide à la jeunesse semble traversé par une tension entre protection et sanction. A fortiori quand il s’agit de délinquance juvénile, située à l’intersection entre la justice (fédérale) et le psychosocial (communautaire); les mineurs délinquants doivent-ils être considérés comme une catégorie de mineurs en danger ou une catégorie à part? Le Code a-t-il plutôt consolidé le cloisonnement entre ces deux catégories?

CG: Oui. Déjà par sa structure même, puisqu’il y a maintenant un livre dédié aux mineurs en danger et un autre aux mineurs délinquants. À côté de ça, il y a désormais des services distincts plutôt consacrés aux uns ou aux autres. Parmi les personnes interrogées dans notre étude, certaines estiment que ce cloisonnement est injustifié; selon elles, considérer l’ensemble des jeunes (en danger ou délinquants) comme un seul groupe favorise a priori l’égalité de traitement. D’autres justifient au contraire le cloisonnement en se référant à l’historique du secteur, expliquant qu’à l’origine, il existait des services qui accueillaient tant les mineurs en danger que les mineurs FQI, mais que ces services avaient visiblement tendance à privilégier l’accueil des mineurs en danger, laissant de côté les mineurs FQI pour des raisons de confort de travail. En consacrant des services spécifiques aux deux types de mineurs, on s’assurerait donc qu’ils soient traités de la même manière puisque ayant tous accès à des services privés.

Thierry Moreau: La communautarisation de la matière s’est opérée en plusieurs étapes. Schématiquement, on a d’abord communautarisé les compétences relatives aux mineurs en danger puis, plus tard, en 2014, la matière des mineurs délinquants. Le Code de 2018 est le premier texte communautaire qui traite des deux catégories. Lorsque les mineurs en danger relevaient des communautés et les mineurs délinquants du fédéral, il s’est progressivement installé une logique de bifurcation: la prise en charge des mineurs en danger relevait de l’aide tandis que la prise en charge des mineurs délinquants faisait l’objet d’une repénalisation (sanctions éducatives, responsabilisation, proportionnalité, sécurité…). Maintenant, les deux catégories sont à nouveau de la compétence d’une seule instance politique. Mais, malgré ce regroupement des compétences, la logique de bifurcation semble se maintenir.

AÉ: On en revient à cette ambivalence: on parle de jeunes qu’il faut protéger, mais de faits qu’il faut sanctionner. S’agit-il d’une sorte de nœud gordien pour l’aide à la jeunesse?

TM: La recherche a permis de mettre en évidence que lorsqu’on écoute les acteurs, la question apparaît beaucoup plus complexe et la réponse ne peut pas se réduire à choisir entre la voie de la protection et de la sanction. Les acteurs mettent en avant l’absence de politiques sociales et économiques à la hauteur de l’ambition des auteurs du Code. Ce n’est pas de textes, de principes, de mises en formule qu’ils ont le plus besoin, mais d’outils et de moyens en suffisance. Sans cela, ils se sentent démunis pour mener des politiques effectives qui puissent réellement tenir compte des conditions d’insertion des jeunes. Beaucoup d’acteurs sont d’avis qu’il faut mettre l’accent sur celles-ci dans la prise en charge, mais estiment qu’ils n’en ont pas les moyens. Par ailleurs, au regard des éléments recueillis, on peut se demander si la sanction n’est pas le moyen auquel certains recourent par dépit, car ils ne disposent pas de ressources qu’ils jugent plus adéquates.

AÉ: Le Code consacre des principes forts, tels que la déjudiciarisation et la prévention, et renforce les mesures alternatives: concrètement, qu’en est-il sur le terrain?

CG: Une première chose me paraît intéressante à souligner: quand on parlait de mesures alternatives au placement en IPPJ, une large série d’acteurs – y compris des travailleurs de SARE (services d’actions restauratrices et éducatives) (lire dans ce dossier «Les juges restent dans l’optique de la sanction») ou d’EMA (équipes mobiles d’accompagnement, lire le Focales sur ces équipes) – insistaient sur l’importance de ne pas dévaloriser le travail des IPPJ. Le Code insiste sur le fait que le placement des jeunes doit être le dernier recours, mais, sur le terrain, on voit qu’il ne s’agit pas pour autant de diaboliser l’IPPJ, plutôt de la penser en complémentarité. En parallèle, je dirais qu’il y a eu une évolution du regard sur les alternatives au placement: celles-ci sont davantage perçues comme un outil complémentaire, pas substitutif (lire aussi dans ce dossier «Les IPPJ au coeur d’une guerre de territoires entre juges et administration»).

«Certains travailleurs de SARE et magistrats du parquet nous ont confié que l’usage des mesures alternatives tenait surtout aux relations historiques qu’ils entretenaient.» Camille Gambi.

AÉ: Pour autant, vous le soulignez, le Code n’a pas permis d’infléchir la culture du placement chez les juges. Est-ce un échec?

Dan Kaminski: Une loi, en l’occurrence ici un code, n’échoue ou ne réussit jamais. Il prend des dispositions et renvoie à des décideurs la possibilité de s’en saisir ou non. Les acteurs gardent leur liberté de choix, quelle que soit la valorisation des dispositifs que le Code leur propose. Personnellement, je suis d’avis que ce n’est pas à coups de loi qu’on change la culture des décideurs ou des acteurs d’un secteur.

CG: Pour vous donner un exemple, certains travailleurs de SARE et magistrats du parquet nous ont confié que l’usage des mesures alternatives tenait surtout aux relations historiques qu’ils entretenaient. Dans certains arrondissements, les SARE et juges ne s’entendent pas bien, depuis longtemps, ce qui entrave leur collaboration et l’effectivité des mesures alternatives. Ailleurs, a contrario, les contacts sont très fréquents et positifs. Cela reste donc intimement lié à une culture locale et à l’histoire, plus qu’à des réformes. Par ailleurs, la méconnaissance des magistrats (ainsi que des avocats) des mesures alternatives semble aussi expliquer leur manque d’effectivité. Mais très peu d’acteurs reliaient celui-ci à des dispositions du Code.

AÉ: À vous entendre, le Code aurait donc une portée limitée sur les pratiques…

DK: Interrogés sur diverses questions, les acteurs ont en effet très peu présenté le Code comme une variable déterminante de leurs pratiques ou des choix opérés dans leur domaine d’action. L’activité législative se prétend tournée vers l’effectivité de dispositions, mais il faut bien se rendre compte que, pendant ce temps-là, il y a une autre activité qui continue, à bas bruit: l’activité des praticiens qui ont les mains dans le cambouis. Ils gardent un œil sur la réforme, pour savoir s’ils vont pouvoir continuer à travailler comme ils le font, mais, surtout, ils travaillent, ils expérimentent.

AÉ: Face à la «faiblesse» législative, quels seraient les vrais leviers de changement?

CG: La question des moyens est vraiment centrale, tout un chapitre y est d’ailleurs consacré dans l’étude. Parmi les personnes interrogées, rares sont celles qui ne m’ont pas parlé du manque de moyens. La question de la formation aussi. Par exemple, le Code prévoit que les AMO puissent prendre en charge des jeunes au-delà de 18 ans et jusqu’à 22 ans. Mais si les travailleurs sociaux ne sont pas formés aux questions spécifiques qui concernent ces jeunes majeurs (accès à l’emploi, hébergement…), c’est forcément compliqué pour eux de mettre en œuvre cette disposition.

AÉ: Globalement, il ressort rarement de votre étude un consensus quant à l’efficacité ou l’effectivité des mesures du Code. Les avis sont souvent extrêmement partagés. Est-ce selon vous spécifique au secteur de l’aide à la jeunesse, particulièrement «tiraillé»? Avez-vous néanmoins identifié des tendances parmi cette hétérogénéité d’opinions?

CG: On s’est demandé si certaines catégories de professionnels étaient systématiquement en contradiction avec d’autres, sans parvenir à des conclusions satisfaisantes. Très souvent, dans la littérature ou de précédentes recherches, j’ai constaté qu’on opposait les points de vue de la magistrature et de l’administration, par exemple. Or, en allant sur le terrain, je me suis rendu compte que la situation était beaucoup plus nuancée: les juges sont loin de former un groupe homogène, et il en va de même pour les autres professions du secteur.

DK: Est-ce que l’aide à la jeunesse est un secteur plus tiraillé qu’un autre? Si on le compare avec le secteur de la justice pénale pour adultes, je dirais que oui. Parce qu’il est effectivement tiraillé entre des objectifs différents; d’aide, de protection, de répression et de prévention. Et qu’il est composé de professionnels très diversifiés; il repose sur des associations, des acteurs sociaux et même des militants. C’est ce qui témoigne selon moi de la richesse de ce secteur, mais peut-être aussi de son instabilité.

AÉ: Quelle évaluation faites-vous, à votre tour, de votre évaluation et de sa méthodologie?

CG: Le fait que les résultats soient plutôt «éclatés» reste selon moi une conclusion très intéressante et riche. Je suis très attachée à l’idée de prendre au sérieux la parole des acteurs et de valoriser leur pluralité de points de vue.

DK: Notre démarche de recherche est celle de l’évaluation démocratique, c’est-à-dire une évaluation qui n’est pas réalisée par les chercheurs, mais par les acteurs que les chercheurs rencontrent. En diversifiant au maximum le type d’acteurs, le type de structures et les arrondissements, 158 personnes ont ainsi pu être écoutées en un an. La conclusion, c’est que les acteurs de terrain évoquent très peu le Code. Cela laisse entendre que si l’on veut changer les choses, le poids d’action réside peut-être moins dans la loi que dans les organisations ou les cultures professionnelles.