Contre l’allomorphisme et pour un bon usage de la crise sanitaire au profit des «immenses».

Une carte blanche de Laurent d’Ursel, secrétaire révocable du Syndicat des immenses, militant compulsif de Droit à un toit, administrateur acharné de Survivinginbrussels.be et directeur bénévole de DoucheFLUX.

À Céline Nieuwenhuys, la caution sociale dans le GEES en charge du déconfinement.

«Victor Hugo, reviens, ils sont tous devenus mous!» L’abbé Pierre

1. Rester pessimiste

À quelque chose malheur est bon? Tout revers a sa médaille? Un bug induit l’amélioration de l’algorithme?

L’histoire enseigne que 1) ceux qui ont eu raison avant n’en tirent aucun crédit après, ni pour eux ni pour la cause qu’ils défendent et 2) ceux qui prétendent, avec bonne ou mauvaise foi, avoir compris le message s’empresseront par facilité, lâcheté, intérêt ou cynisme de mettre entre parenthèses leur engagement à traduire dans leurs politiques (et les décisions budgétaires qui les accompagnent) les leçons de toute crise.

Ceux qui, avant la crise sanitaire que nous traversons, ont dénoncé en vain une situation intolérable se félicitent à raison que celle-ci conforte leur cri d’alarme aux yeux de tous et singulièrement des décideurs, mais ils seraient naïfs de croire qu’ils ont, grâce à elle, gagné, sinon la guerre, au moins une bataille. La vérité est un rapport de forces et les forces en présence sont parfaitement, rigoureusement et scrupuleusement épargnées par la crise. Infinies sont la résilience et la plasticité du système, où tout fait niche, tremplin et fenêtre, qui excelle à faire rimer austérité ici et rentabilité là.

«Ne nous oubliez pas!» s’exclament dans toutes les langues les personnes les plus précaires, fragiles et invisibilisées. Mais elles ne sont pas plus «oubliées» pendant qu’avant la crise sanitaire: leur déclassement fait partie du statu quo érigé en normalité.

Par exemple, les métiers dits peu qualifiés, mal rémunérés et socialement dévalorisés, les «boulots de merde» pour les nommer justement, dont les hypocrites de salon feignent de découvrir tout d’un coup qu’ils sont «essentiels», ne seront pas mieux payés et considérés après. Le prestige et les privilèges n’ont jamais été indexés sur l’utilité1. L’idéologie du mérite fait miroiter, au mieux, une rémunération personnelle supérieure, pas la participation à un monde moins violent, désinvolte et caricatural, c’est-à-dire davantage sensé, raisonnable, équilibré, solidaire, sain, respectueux, égalitaire, cohérent, précautionneux, modeste, intelligent, multiple, subtil, imprévisible, englobant, bref, désirable.

De même, on ne doit même pas prêter l’oreille à ceux qui, à la faveur de la crise, une main émue sur le cœur et un œil discrètement inquiet sur les cours de la Bourse et / ou le (soi-disant impartial et objectif) «déficit public», se surprennent à reconsidérer 1) la managérialisation outrancière, dogmatique et sauvage du «secteur non marchand» en général et des «services publics» en particulier, 2) la rentabilisation actionnariale, financiarisée et la plus défiscalisée possible de tout ce qui se laisse marchandiser, et 3) la manie non désintéressée de dénaturer les investissements sociétaux dont il n’est pas tiré un profit privé, en les rebaptisant «coûts». On peut juste espérer une relocalisation de la production de masques, de respirateurs, de médicaments et, sans rire, de préservatifs. Et encore. Avec des achats garantis de l’État, tout envahissant soit-il jugé par ailleurs: autorégulation du marché bien ordonnée commence par soi-même.

Aucune raison d’être optimiste, donc, pour l’après-corona. L’objectif premier, «relancer l’économie», a déjà supplanté dans beaucoup d’esprits la nécessité de la repenser. Ce sont les mêmes combats menés avant la crise qu’il faudra, après, poursuivre. Parfaitement, rigoureusement et scrupuleusement. En les exacerbant, une crise ne fait que dévoiler au grand jour les failles d’un système. Et comme elles y préexistaient, elles se maintiendront vraisemblablement après.

À moins que.

2. Penser allomorphisme

Les mesures d’urgence et les initiatives spontanées (professionnelles, citoyennes ou politiques) prises dans la panique provoquée par la pandémie sont hautement révélatrices.

Elles sont de deux ordres, selon que leur caractère exceptionnel confirme ou infirme la règle:

- les mesures et initiatives forcément temporaires… mais que d’aucuns pourraient être tentés de prolonger, fût-ce avec des aménagements, au-delà de la crise sanitaire (on pense bien sûr à la liberté de mouvement, à la traçabilité des déplacements et au secret médical, et aussi aux assouplissements consentis dans les secteurs économique et social);

- les mesures et initiatives qui auraient pu/dû être prises avant et qui pourraient/devraient donc, fût-ce avec des aménagements, être sanctuarisées.

Cependant, dans cette crise, la problématique du mal-logement2 occupe une place à part. Son exemplarité, pour le dire autrement, est particulièrement spectaculaire, puisque, en période de confinement obligatoire, le mal-logement recouvre deux situations inextricables: le confinement impossible (les personnes sans-chez-soi) et le confinement dangereux (les personnes en logement insalubre, inadéquat ou surpeuplé).

Cependant, dans cette crise, la problématique du mal-logement2 occupe une place à part. Son exemplarité, pour le dire autrement, est particulièrement spectaculaire, puisque, en période de confinement obligatoire, le mal-logement recouvre deux situations inextricables: le confinement impossible (les personnes sans-chez-soi) et le confinement dangereux (les personnes en logement insalubre, inadéquat ou surpeuplé).

On pourrait qualifier ces personnes de sans-chez-soi-correct mais on préférera la dénomination, non stigmatisante, d’immenses 3.

Du coup, pour protéger les immenses du virus (et empêcher qu’ils contaminent les autres…), on appelle à leur confinement dans des chambres d’hôtel opportunément inoccupées le temps de la crise: ça tombe à pic! Notons d’abord que les réquisitions d’autorité se font attendre, obligeant les associations à séduire, rassurer et convaincre de potentiels hôteliers au grand cœur et à finaliser des conventions d’occupation, au lieu de mettre au plus vite les immenses à l’abri. Notons ensuite que, s’il s’agissait vraiment de sauver des vies et vu l’espérance de vie inférieure à 50 ans pour les immenses de longue date, la Région de Bruxelles-Capitale fourmille de logements opportunément inoccupés: ça tombe à pic! Mais, ici aussi, les sympathiques «occupations temporaires» au cas par cas sont encouragées au détriment d’expropriations systématiques, seules à même d’inverser la courbe du mal-logement si elle s’accompagne d’un encadrement des loyers et d’un réinvestissement massif dans le parc immobilier social.

Ce que la crise du coronavirus autorise donc à dénoncer avec une virulence renouvelée: le manque de logements dignes de ce nom et au loyer abordable en Région de Bruxelles-Capitale est subtilement, mais proprement, criminel.

Cette affirmation paraîtrait outrancière si ne venait l’étayer la révolution copernicienne qui a eu lieu récemment dans la manière d’envisager le sans-abrisme4. On n’a en effet plus le droit d’y voir une «triste fatalité multimillénaire» à gérer le plus humainement possible, car − l’exemple de la Finlande l’atteste − on peut mettre fin au sans-abrisme si l’on s’en donne les moyens, et, cerise sur le gâteau, c’est moins cher, à terme, pour les finances publiques5. Dans cette perspective, qui doit certes encore faire son chemin dans les consciences, le sans-abrisme devient un choix de société, une décision politique, voire – le débat est ouvert − un «crime contre l’humanité».

Cette dimension décisionnelle est confirmée par le fait que le sempiternel argument de la «contrainte budgétaire» et des «enveloppes fermées» a des ressorts plus émotionnels et idéologiques que rationnels et comptables. Sinon, la fin du sans-abrisme, qui est financièrement profitable, serait déjà réalisée. Sinon, les millions d’euros qui se débloquent miraculeusement suite à la crise sanitaire tomberaient vraiment du ciel. Sinon, la Région de Bruxelles-Capitale ne pourrait en même temps souffrir d’un budget serré et être la troisième région la plus riche d’Europe, après Londres et Luxembourg.

Le mal-logement est un fléau, que n’expliquent ni le manque de solution ni le manque de moyens financiers, et dont la crise sanitaire dévoile l’ampleur et l’absurdité révoltante. Mais sera-ce suffisant pour changer les mentalités, inverser les priorités, remettre la balle de l’humain au centre de l’arène politique, en l’espèce: pour faire de la fin de la crise du mal-logement une fin en soi? Pas sûr. Pas sûr que l’élastique des inégalités n’ait été tellement étiré que l’humanité des uns coïncide encore théoriquement, mais non plus pratiquement, avec celle des autres. Pas sûr du tout qu’une réelle «communauté de destin» nous unisse tous. Ce n’est pas un hasard si les tentations contre lesquelles tout travailleur social doit lutter au quotidien sont l’infantilisation et les mille formes, parfois très subtiles, perfides et sournoises, de la déshumanisation, qui vont jusqu’à l’animalisation6.

Un mot manque, ici.

Sur le modèle d’anthropomorphisme, il serait opportun de proposer une nouvelle acception du terme de biochimie allomorphisme: la projection de caractéristiques à soi sur «l’autre» alors que celui-ci est, en réalité, «le même».

Schématiquement, c’est par propension allomorphique que l’on va estimer que telle situation inenvisageable, inacceptable ou invivable pour soi est envisageable, acceptable ou vivable pour l’autre, ou, au contraire, qu’elle est, pour l’autre, tout aussi inenvisageable, inacceptable ou invivable. Et rien n’empêche, demain, d’estimer l’inverse de ce que l’on a estimé hier.

L’allomorphisme ainsi redéfini est un altruisme à géométrie variable et versatile, c’est-à-dire une déclinaison retorse de l’égocentrisme. Il répond à un sentiment spontané, ici d’empathie et de solidarité, là d’aversion et de rejet. Et à une époque où le «ressenti» − immédiat, non déconstruit et jamais interrogé − de chacun fait autorité, l’allomorphisme s’insinue dans toutes les anfractuosités de la vie sociale et, par ricochet, politique.

Quelles que soient les fioritures conceptuelles, morales, politiques ou expertes dont elle peut s’enrober, toute politique, mesure ou initiative guidée par l’allomorphisme risque donc forcément d’être irréfléchie, court-termiste et, tôt ou tard, contre-productive.

3. Imposer la fin (du sans-abrisme)

Mais revenons à l’immensité7. Car l’autre nom de l’autre, on l’a dit, ici, est l’immense. Car, on l’aura compris, l’allomorphisme, ici, veut expliquer que:

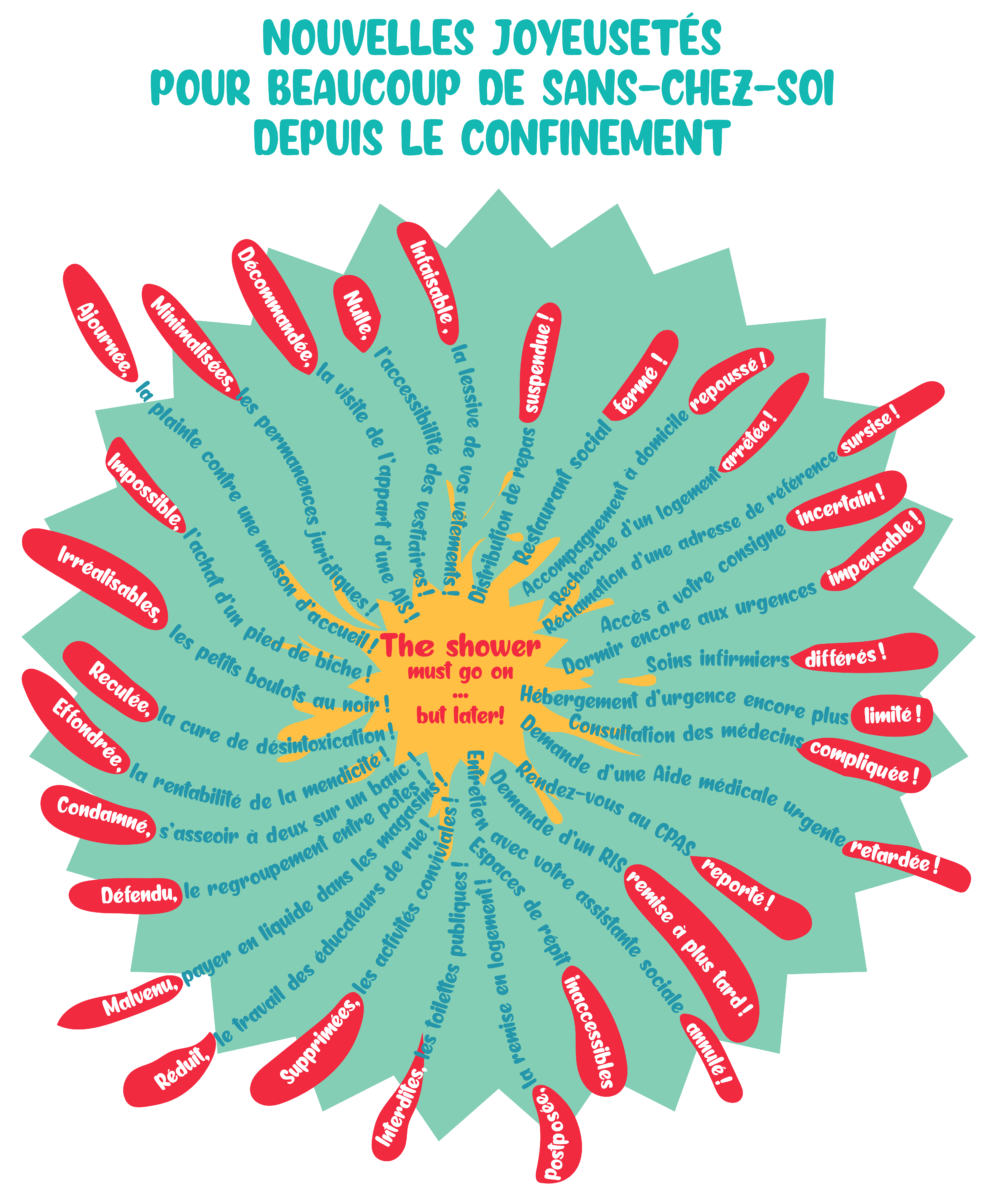

- d’un côté, sous prétexte de leur venir parfois en aide, on ne s’insurge pas trop, voire trouve normal ou justifiable, de faire dormir des adultes dans des dortoirs, de s’immiscer dans leur vie privée, de multiplier les procédures de contrôle intrusives, de laisser les démarches administratives se complexifier chaque jour un peu plus, de les suspecter de fraude, de leur faire a priori des procès en irresponsabilité, de voir en eux des assistés chroniques, d’adopter sans scrupules un comportement vexatoire, de devoir, vu leur grand nombre, faire un tri entre les immenses en détresse, de laisser plus de 4.187 personnes, dont des enfants, survivre sans chez-soi en Région de Bruxelles-Capitale, etc., et, en période de confinement, de ne pas trop s’interroger sur l’impact de la fermeture totale ou partielle de beaucoup d’organisations d’aide privées ou publiques, de l’inaccessibilité soudaine de toilettes, du blocage de nombreuses procédures, de la fermeture (illégale) des centres Fedasil, de la perte de revenus importante pour les salariés n’ayant pas droit au chômage temporaire, ou de l’impossibilité du jour au lendemain de travailler au noir, de mendier, de se prostituer, de glaner, de filouter;

- d’un autre côté, pris d’une fièvre humanitaire, on se découvre une âme de bénévole lors des fêtes de fin d’année ou du ramadan, on fait des dons (de nourriture, de vêtements, de jouets, d’argent), on lance des plans «hiver» ou «grand froid», etc., et, en en période de confinement, on se propose comme bénévole, fait un don ou s’enquiert de la situation de ses voisins isolés, fragiles, âgés ou pauvres, on s’emploie à confiner des immenses dans des chambres d’hôtel, on multiplie les maraudes et les distributions d’eau et de nourriture en rue, on lance des numéros verts, on rend gratuit des services préalablement payants, on décrète un moratoire sur les expulsions domiciliaires ou les plans de licenciement, on exige un gel, une baisse ou une suspension temporaire des loyers, un report du règlement des dettes et des crédits, une extension de la durée de validité des cartes médicales, une revalorisation des allocations sociales, l’ouverture des centres fermés pour étrangers ou la régularisation des personnes sans-papiers c’est-à-dire sans-droits, on offre des primes exceptionnelles à ses salariés sur le front, on fait des gestes non commerciaux, on trouve des millions d’euros au fond de caisses réputées vides la veille, on lance une «task force d’urgence sociale», etc., pour ne citer que quelques-unes des mesures et initiatives prises dans l’urgence depuis le début de la crise du coronavirus.

L’inacceptable est ici banalisé et normalisé, là choquant et dynamisant. Il est, d’un côté comme de l’autre, très variablement envisagé, et donc attaqué, à sa racine. L’allomorphisme explique donc beaucoup mais n’excuse pas tout.

On peut comprendre que les bonnes volontés citoyennes, qui se multiplient en période de crise sanitaire majeure, s’essoufflent après. On pourrait applaudir tous les jours de l’année à 20 h de son balcon ou en pensée, et pas uniquement pour le personnel soignant, mais le rituel prendra inévitablement fin.

On ne peut, en revanche, admettre qu’il ait fallu attendre une crise sanitaire majeure pour que les décideurs prennent des mesures politiques et budgétaires qui se justifiaient pleinement avant cette crise, et encore moins qu’ils les suspendent dès la sortie de la crise sanitaire. Ce sont, au contraire, de nouveaux droits et de nouvelles protections pour les plus vulnérables qui s’imposent, dont la nécessité est simplement plus criante qu’auparavant.

Du point de vue du mal-logement, la crise que nous traversons n’est pas une crise, seulement l’accélération de la même catastrophe par d’autres moyens.

Avant, pendant ou après la crise sanitaire, les «mesures d’urgence» ne dessinent jamais une politique. Elles sont des non-mesures, l’insigne d’une défaillance de l’État.

Si l’idée d’un confinement des immenses dans des chambres d’hôtel fait l’unanimité, c’est qu’un déclic a eu lieu à la faveur de la pandémie: être sans chez-soi est inenvisageable, inacceptable et invivable. Quand la crise sera passée, être sans chez-soi ne sera pas davantage envisageable, acceptable et vivable.

Planifier le déconfinement, c’est, ici, préserver, intact, ce déclic dans les consciences et les politiques, car les conditions de son déclenchement existaient déjà avant la crise. Ainsi, peut-être, le coronavirus aura-t-il provoqué le début du ralentissement de la croissance du sans-abrisme en Région de Bruxelles-Capitale, prélude à sa fin possible pourvu qu’on la décide.

«La furie avec laquelle s’abat le virus montre bien que se faire la guerre est une folie» (António Guterres, secrétaire général de l’ONU, le 24 mars 2020). Puisse le même virus convaincre tout un chacun que tolérer le sans-abrisme procède d’une folie analogue.

Les chambres d’hôtel ne sont pas la solution, mais elles la nomment: le (re)logement correct pour tous.

1. Des personnes seraient mal payées sur la base de leur faible qualification. En réalité, elles le sont à cause de leur grande interchangeabilité présumée, pour ne pas dire jetabilité. Les rémunérations très élevées de certains métiers que d’aucuns n’hésitent pas à qualifier de «parasites» s’expliquent par leur hyperspécialisation. L’art de dépeindre ses compétences en un tableau à nul autre concurrent pareil n’est pas donné à tout le monde.

2. Et celles, mutatis mutandis, de la surpopulation carcérale et des violences conjugales ou intrafamiliales, dont il ne sera pas question ici.

3. Acronyme de «Individu dans une merde matérielle énorme, mais non sans exigences», qu’il soit sans chez-soi ou sans chez-soi-correct, avec ou sans papiers, d’ici, de là-bas ou d’ailleurs (voir www.syndicatdesimmenses.be). À noter que la difficulté, pour les immenses, faute d’un chez-soi(-correct) où se confiner, d’échapper à la propagation du virus est la déclinaison tragique de leur difficulté plus générale à échapper au système. Les non-immenses ont mille manières de se déconnecter, de déstresser, de s’aérer l’esprit, de s’évader, de s’oublier, de s’éclater, de s’oxygéner la tête, de disparaître un temps dans la nature, de se cloîtrer, qu’il s’agisse des week-ends, des congés, des vacances, des voyages, des sorties culturelles, des fêtes, de la méditation, etc., jusqu’à l’évasion fiscale. Les possibilités de fuite sont vitales pour tout le monde mais, pour les immenses, elles sont très réduites et, en plus, les moins chères sont rarement saines.

4. Concept impropre, que devrait remplacer l’imprononçable sans-chez-soïsme.

5. À cet égard, le programme Housing first, qui consiste à reloger la personne avec son accord et sans condition préalable (sauf financière) puis à la stabiliser dans son logement grâce à un accompagnement sur mesure, apporte un argument de poids. Si, comme c’est le cas actuellement en Région de Bruxelles-Capitale, le programme montre son efficacité alors qu’il est limité aux personnes les plus fragilisées (longues années de vie en rue, cumulant problèmes de santé mentale ou d’assuétude), la preuve est faite qu’il fonctionnerait pour tous les autres cas.

6. On entend par animalisation le fait de se limiter à la satisfaction des «besoins primaires» (ou «de première nécessité») des personnes dites «dans le besoin». Une des baselines qui ont présidé au lancement de l’asbl DoucheFLUX («sortir le social du social») se proposait confusément de fixer comme horizon à l’action sociale la considération des immenses comme des personnes «dans le désir» et non uniquement «dans le besoin».

7. Acronyme de «Immersion dans une merde matérielle énorme, non sans impact sur la trajectoire de l’émancipation».

8. Tout récemment abandonnés en Région de Bruxelles-Capitale, suite à la demande lancinante du secteur de lutte contre le sans-abrisme. Les plans hiver sont un bel exemple d’allomorphisme: on ne s’imagine pas supporter les rigueurs de l’hiver en dormant dehors, alors que le farniente des immenses en plein soleil estival sur un banc à l’écart du stress de la vie professionnelle peut presque faire envie. Pour info, la mortalité des sans-chez soi ne connaît aucune augmentation en hiver.