Imaginez-vous aller à l’école avec un poids sur les épaules ?

Une carte blanche signée par les jeunes d’interpell’action : Mariama, Tahir, Aleks, Houda, Kadiatou et Aicha.

Interpell’action est un projet qui a pour double objectif de mettre en évidence les constats de terrain et de réfléchir avec les publics concernés à des propositions d’améliorations concrètes de leurs situations de vie.

«À Bruxelles, je me sens chez moi…»

«À Bruxelles, je me sens chez moi. Le plus important pour moi, c’est de retourner à l’école et de payer mes dettes envers les gens qui m’ont aidé à venir. L’endroit que je préfère ? L’Atomium. Mon rêve ? [...]

Mulieris, la réinsertion au bout du fil

Mulieris est une asbl qui, depuis 2007, œuvre pour une réinsertion socio-professionnelle via la couture. Au sein de ses locaux à Anderlecht, elle accueille des personnes venues de tous horizons.

Accueil extrascolaire : le temps oublié

L’accueil extrascolaire, ce «troisième lieu de vie des enfants», est fondamental pour l’apprentissage et le bien-être. En Belgique francophone, en dépit du décret de 2003 relatif à la coordination de l’accueil, il se caractérise par un sous-financement structurel. Quant au personnel de terrain, souvent précaire, il souffre d’un manque de formation et de reconnaissance.

Des barreaux aux bureaux

Pour se réinsérer dans l’échiquier professionnel, les détenu(e)s et ex-détenu(e)s avancent chaque pion avec l’espoir d’une seconde chance. En Belgique, où le taux de récidive atteint 60 %, des initiatives comme l’asbl Après épaulent la difficile réinsertion après la détention.

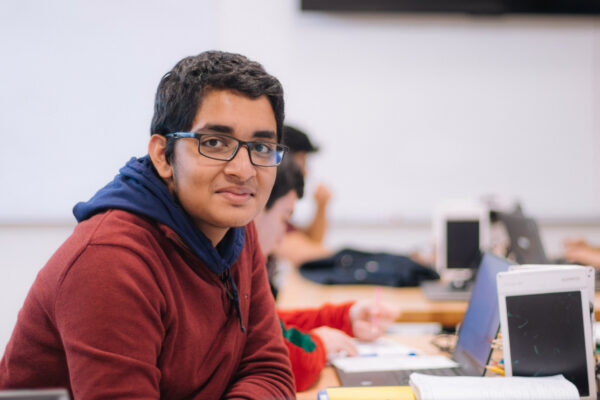

Qui profite réellement des 600 heures de travail étudiant ?

600, c’est le nombre d’heures de travail que les jeunes peuvent prester en parallèle de leurs études depuis le 1er janvier 2023. Une augmentation servant à aider les commerces et l’horeca au lendemain de la crise sanitaire. Cette réforme ne laisse cependant pas tout le monde indifférent. Plusieurs syndicats et fédérations étudiantes se demandent à qui elle profite réellement.

No man’s lands : les nouveaux territoires de la non-mixité

Étroitement liés à l’histoire du féminisme, les espaces en non-mixité s’imposent aujourd’hui dans le secteur des assuétudes ou de la grande précarité. Si l’objectivation des violences sexistes les légitime, ces « no man’s lands » continuent pourtant de susciter la méfiance. Car ces zones de sécurité sont aussi des lieux de prise de conscience, de résistance et de changement.

Trois femmes puissantes

C’est une (r)évolution palpable et réjouissante : les femmes sont aux manettes de nombreuses associations et mouvements. Elles peuvent, à ces postes, insuffler des bonnes pratiques, mettre en valeur les travailleuses, changer concrètement les manières de penser. Rencontre avec Sylvie Pinchart, directrice de Lire et Écrire, Sarah de Liamchine, codirectrice de Présence et Action culturelles et présidente Solidaris Wallonie chez Solidaris, et Ariane Dierickx, directrice de L’Îlot.

Les femmes comptent dans l’économie sociale. Mais celle-ci en tient-elle compte ?

Avec ses valeurs de solidarité, de participation et de justice sociale, l’économie sociale – qui compte une majorité de femmes dans ses rangs – semble être forcément inclusive. Et, pourtant, elle n’échappe pas aux inégalités… Une étude fait la lumière sur cet enjeu en Wallonie. Décryptage.

Une histoire conflictuelle des associations féministes

L’histoire du féminisme est longue et les débats qui l’ont traversée sont nombreux. Des débats qui ont permis aux grandes associations féministes d’évoluer et de devenir au cours du XXe siècle ce qu’elles sont aujourd’hui.

Quand le monde du travail colonise le monde militant

Dans le livre «Te plains pas, c’est pas à l’usine» (Niet! éditions, 2020), Lily Zalzett et Stella Fihn témoignent des conditions de travail effarantes des employés du milieu associatif français. «Alter Échos» a pris le pouls du côté belge avec Natalia Hirtz, chercheuse-formatrice au GRESEA (Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative), et Magali, travailleuse associative et membre du collectif «Travail social en lutte».