Familiale, civile, sociale et même pénale : la médiation judiciaire est une alternative au procès qui demeure encore marginale. À travers sa pièce “Sweet Justice” – dans laquelle il joue son propre rôle –, le médiateur d’origine belge Guy A. Bottequin plaide pour une justice restauratrice où le médiateur incarne “l’indépendance, l’impartialité, la neutralité et la confidentialité”. Voeu pieux ou voie d’avenir ?

Alter Échos : De 1982 à 2002, vous avez été juge au tribunal de commerce de Gand. Vous êtes aujourd’hui directeur de la société spécialisée en médiation Genevaccord basée en Suisse. Qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette pratique ?

Guy A. Bottequin : Lorsque j’étais à Gand, je n’étais pas le seul magistrat à poser de nombreuses questions pendant les audiences, mais, sans prétention, je crois que j’étais le seul à souhaiter aller sur le terrain. Ce que je voulais, c’est voir comment se comportaient les parties et ce qu’elles avaient à dire en dehors du tribunal. Au tribunal, l’avocat plaide et les parties se taisent : on ne les entend pas. Donc j’ai commencé à aller voir. S’il y avait un problème de toit, je montais sur l’échelle. Et j’ai remarqué que dans bien des cas, les deux parties avaient tort… et raison. Mais qu’il y avait des non-dits, d’autres personnes impliquées, etc. Je suis tombé amoureux de la médiation. J’ai quitté la Belgique pour m’installer à Genève près de l’ONU (ndrl : Genevaccord est spécialisée en médiation commerciale et politique). J’ai aussi découvert un pays, le Canada, où il reste de l’argent pour les prisons, car la médiation est supportée par les parties. Le tribunal, en revanche, c’est le contribuable qui paie. Les Anglo-saxons ont 15 ans d’avance sur nous.

J’ai remarqué que dans bien des cas, les deux parties avaient tort… et raison

Alter Échos : Pourquoi nos pays n’ont-ils pas encore emboîté le pas à la médiation à votre avis ?

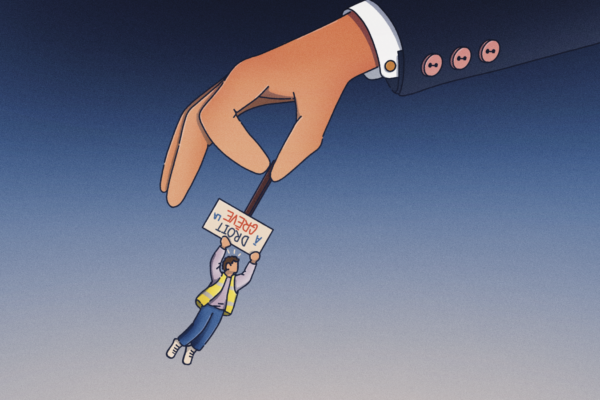

Guy A. Bottequin : Parce que dans nos pays latins, on veut une instance supérieure qui tranche (ndrl : il porte la main à sa gorge). On veut un gagnant et un perdant, on veut pouvoir dire à son voisin “j’ai gagné mon procès”, quitte à y passer sept ans de sa vie. Cette dame justice avec son glaive et ses yeux bandés n’est plus possible aujourd’hui : je crois à la justice restauratrice où on donne aux parties l’occasion de s’exprimer.

Alter Échos : Votre premier argument est d’ordre économique : les tribunaux coûtent trop cher à la collectivité.

Guy A. Bottequin : Sur l’ensemble des dossiers soumis aux tribunaux en France, en Suisse ou en Belgique, le pourcentage soumis à la médiation est infime parce que ce sont des pays stables et où la justice est accessible à tous. En Belgique, on estime que le taux de dossiers arrivant en médiation est de 0,04 %. Mais dans des pays instables ou des états comme le Texas où le tribunal est seulement accessible aux riches, il y a un taux énorme de médiation.

Alter Échos : Êtes-vous en train de dire que la justice pour tous est l’obstacle principal à la médiation ?

Guy A. Bottequin : Non, le principal obstacle à la médiation, c’est la méconnaissance. Et le fait que cette procédure, qui se passe tout à fait en dehors des tribunaux, dérange certains juges… pas les jeunes, mais les plus anciens. L’aspect de confidentialité, qui est au coeur de la médiation, amène même certains d’entre eux à se demander si on ne fait pas partie d’une secte ou s’il ne se passe pas des choses un peu louches… C’est pour cela que j’ai fait une pièce de théâtre : pour montrer ce qu’il se passe au cours d’une médiation et qu’on ne peut normalement pas voir. J’aimerais aussi le montrer à l’avenir dans une série télévisée pour que tout le monde comprenne ce que c’est.

Alter Échos : Revenons à l’aspect financier : combien coûte une médiation ?

Guy A. Bottequin : C’est très variable… ça dépend… moins cher qu’un avocat… disons environ 200 euros de l’heure. Mais ça ne dure que trois ou quatre séances. Maximum deux mois. Un procès, vous en avez pour des années.

Alter Échos : La justice restauratrice que vous préconisez trouve-t-elle son inspiration, comme le suggèrent certains textes théoriques, dans la justice telle qu’exercée dans certaines sociétés traditionnelles dans le but de maintenir le contrevenant dans le groupe et donc d’assurer à terme la cohésion sociale ?

Guy A. Bottequin : Certainement. Mais la justice restauratrice doit surtout être considérée comme une modernisation de la justice. Aujourd’hui, nos sociétés sont bloquées dans des procédures où tout le monde perd : il n’y a plus d’argent ni pour les tribunaux ni pour les prisons. Les études estiment que la médiation peut faire baisser la récidive de 30 %. Voici un exemple : une femme a été attaquée dans une bijouterie. Le voleur lui a mis un revolver sur la tempe, elle a vomi, elle n’a pas pu aller chercher son petit garçon de 4 ans à l’école : pour elle, c’est quelque chose d’énorme. En médiation, l’homme qui a fait ça se trouve à un mètre d’elle. La femme déballe tout et ce qu’il en ressort, c’est qu’il ne se rendait pas du tout compte qu’il avait fait autant de dégâts : le revolver était en plastique…

Cette procédure, qui se passe tout à fait en dehors des tribunaux, dérange certains juges… pas les jeunes, mais les plus anciens.

Alter Échos : Vous pointez ici la notion de responsabilisation. Mais êtes-vous d’accord pour dire qu’il y a des cas où cela ne fonctionne pas ?

Guy A. Bottequin : On ne convoque pas en médiation. La condition, c’est que c’est libre et volontaire. On est invité. Si on n’a pas envie de rester, on s’en va et ça finit devant le tribunal. Les médiations qui ne fonctionnent pas, c’est avec les gens de mauvaise foi. Là on ne peut rien faire.

Alter Échos : Des associations féministes ont mis en garde par rapport à la médiation dans les cas de séparations ou de divorces, notamment parce que la plus grande prédisposition sociale des femmes à la conciliation pourrait jouer en leur défaveur dans ce type de processus “soft”. Qu’en pensez-vous ?

Guy A. Bottequin : Ces cas se voient lors de la conciliation – différente de la médiation et exercée par le juge – et ils doivent évidemment être considérés comme un échec. La conciliation ne dure pas plus d’une heure et le juge tranche entre les deux : dans le cas d’un préavis, si une partie demande trois mois et l’autre six mois, on dit quatre mois et demi… En médiation, on écoute l’un et l’autre “à fond”. On regarde le passé. Et on cherche l’intérêt commun. Dans le cas du divorce, cet intérêt commun, ce sont souvent les enfants. Et il faut inciter les parties à la créativité. C’est pourquoi je parle de médiateur accoucheur. L’idée, c’est aussi de ne jamais signer l’accord le jour même, mais quelques jours après pour qu’aucune des deux parties ne se sente prise au piège : à ce moment seulement, on va homologuer l’accord au tribunal.

Alter Échos : Vous parlez de médiateur accoucheur : est-ce que vous assimilez en partie votre pratique à celle d’un thérapeute ?

Guy A. Bottequin : Je ne suis absolument pas psy : mon rôle n’est pas de travailler sur la personnalité, mais d’inciter les parties à la créativité. Prenons ce cas : un avocat a défendu un client chômeur en assises pour une affaire très importante et ce client n’a pas jamais pu lui payer ses honoraires. En médiation, en six heures, les deux parties ont trouvé un accord. Cet avocat possédait une villa ; le client, pendant six mois, irait travailler tous les lundis pour entretenir le jardin. Autre cas : un des salariés du service comptabilité d’un très grand éditeur basé à Paris en avait marre de son chef qui le faisait “chier”… ce qu’il a réellement “fait” au milieu des papiers. Il a été mis directement à la porte. Lors de la médiation, qui était en fait une co-médiation – deux médiateurs étaient présents, dont moi-même – , le grand patron de la maison d’édition était invité, ainsi que la RH. J’ai demandé à la RH si cet ex-salarié avait un autre don que la comptabilité : il s’avérait qu’il dessinait admirablement bien. L’accord a été que l’éditeur accepte d’accompagner son ancien comptable dans ce métier de dessinateur.

Alter Échos : Le risque n’est-il pas qu’avec le recul, certaines personnes se sentent tout de même flouées par l’accord trouvé ?

Guy A. Bottequin : La pratique des apartés, en partie, permet d’éviter cela. C’est-à-dire que je sors de la pièce avec une des deux parties, comme je le montre dans “Sweet Justice”. Parfois, dans une séparation, vous pouvez avoir l’impression que le problème est l’argent. Mais en aparté, la femme vous raconte qu’en réalité, son mari a gardé une clef de l’appartement et que cela la rend malade. Elle n’avait pas osé donner cet élément devant le mari or, sans cet élément, vous ne pouvez rien résoudre. Si vous avez tous les éléments, il y a beaucoup de chances pour qu’à la fin, tout le monde ait le sourire. Quand un accord est trouvé – c’est-à-dire dans 85% des cas de médiations –, on ne sort pas le champagne, mais parfois on devrait. Attention, le but de la médiation n’est pas de réussir à tout prix. Le but est que, s’il y a un accord, cet accord soit durable.

Alter Échos : Vous mettez aussi en avant l’importance du langage non verbal dans le processus de médiation.

Guy A. Bottequin : Bien sûr, le comportement corporel du médiateur lui-même est très important. J’ai énormément changé moi-même de ce point de vue. Avant, en tant que chef d’entreprise, j’étais très directif. Aujourd’hui, je suis beaucoup plus calme, plus lent. Cette lenteur est d’ailleurs difficile à montrer au théâtre. Je dois me tenir à juste distance de chaque partie. Si vous écoutez quelqu’un en étant juste à côté d’elle ou à plusieurs mètres, ce n’est pas du tout la même chose. C’est comme un policier qui demande à quelqu’un ses papiers en s’approchant très près ou en restant à bonne distance et en s’adressant aimablement à cette personne.

Alter Échos : Lorsque vous avez présenté votre pièce en France, vous avez reçu le soutien de Christiane Taubira, alors Garde des Sceaux : quel est l’accueil politique réservé à votre discours en Belgique ?

Guy A. Bottequin : Koen Geens parle sans cesse de la médiation et il a fait beaucoup en ce sens. Aujourd’hui, en Belgique, un juge est obligé d’accepter la médiation si les deux parties sont d’accord. Le pays a longtemps été en retard, mais nous sommes à présent en avance sur les autres pays européens, notamment en matière pénale.

La Belgique a longtemps été en retard, mais nous sommes à présent en avance sur les autres pays européens

Alter Échos : On trouve de nombreuses professions parmi les médiateurs, mais un bon nombre d’entre eux sont tout de même avocats. Est-ce une voie d’avenir pour cette profession ?

Guy A. Bottequin : Pas pour le moment parce que les médiateurs ont peut-être, quoi ?, une dizaine de médiations par an. Ce n’est pas un métier et pour moi, c’est ça le drame. Au Canada, c’est un métier. Il faudrait professionnaliser la médiation, car de toute manière, nos pays ne peuvent plus continuer comme ça, avec cette justice étranglée, ces prisons surpeuplées. Il faut avancer.

En savoir plus

La pièce Sweet Justice est jouée au Théâtre du Vaudeville du 6 au 12 novembre, plus d’infos sur sweetjustice.be