SAMIO, CAS, SARE… Le secteur de l’aide à la jeunesse adore les acronymes. Les mots changent, les décrets s’enchaînent, mais ce qui ne bouge pas, c’est l’enfermement des mineurs malgré la multiplication des dispositifs éducatifs et de maintien en milieu de vie. Dernier en date, le décret Madrane a même tenté une révolution copernicienne: faire de l’offre restauratrice une priorité dans l’arsenal des mesures mises à la disposition des juges de la jeunesse. Huit services agréés, les services d’actions restauratrices et éducatives (SARE), peuvent être mandatés par le procureur du Roi et le juge de la jeunesse pour mettre en place une médiation ou une concertation restauratrice de groupe (CRG) pour les mineurs délinquants. La médiation fait rencontrer l’auteur du délit et sa victime, la CRG ajoute un représentant de la Communauté (lorsqu’un lieu public a été vandalisé par exemple).

Voilà pour la théorie. Dans la pratique, ces offres restauratrices sont totalement négligées par les magistrats de la jeunesse. En 2020, une étude menée par Eef Goedsels et Isabelle Ravier sur la sixième réforme de l’État et publiée dans la revue de l’INCC (Institut national de criminalistique et de criminologie) a objectivé cette impression qu’ont tous les acteurs de terrain. Les offres restauratrices ne seraient proposées qu’à 3% à peine des mineurs ayant commis des faits qualifiés d’infractions, les FQI comme on dit poétiquement dans le jargon de l’Aide à la jeunesse. Les statistiques varient très fortement d’un arrondissement judiciaire à l’autre et l’offre restauratrice reste surtout proposée aux mineurs ayant un milieu familial «soutenant». Les chiffres recueillis par Isabelle Ravier datent de 2012, mais, aujourd’hui encore, tous les intervenants que nous avons rencontrés reconnaissent que rien n’a changé.

Les directeurs des SARE pour commencer. Nous en avons rencontré cinq et tous ont la même analyse quant aux raisons du peu de succès que rencontre la médiation, mais aussi des mesures de contrainte, comme les prestations d’intérêt général, ou les «modules», autre terme de jargon pour désigner des séances de formation ou de sensibilisation du jeune aux actes qu’il a accomplis. «On constate même un moindre recours à tous ces dispositifs», estime Dominique Jortay pour le SARE «Magic», à Bruxelles. «Cela ne prend pas», résume Frédéric Launoy pour le SARE Pep’s de Huy même si ce dernier ne se plaint pas trop de la situation à Huy, où les juges semblent plus ouverts aux mesures restauratrices. Les disparités d’un arrondissement judiciaire à l’autre sont énormes.

Les offres restauratrices ne seraient proposées qu’à 3% à peine des mineurs ayant commis des faits qualifiés d’infraction.

«Pour ce qui est de l’égalité en droits, on repassera», assène Isabelle Ravier, professeur en criminologie à l’UCL et co-autrice de l’étude de l’INCC. Et cette différence de traitement n’est pas nouvelle non plus. «Dans une recherche précédente sur le placement des jeunes au centre fédéral fermé d’Everberg, on constatait des taux de placements incroyablement différents d’un arrondissement à l’autre et qui ne correspondaient pas aux chiffres des saisines à partir des parquets.» Et aujourd’hui «malgré le fait que les SARE font un réel travail d’information auprès des juges pour présenter leur offre, ils ont beaucoup de mal à les mobiliser sur les mesures alternatives.»

La prison pour le majeur, l’IPPJ pour le mineur

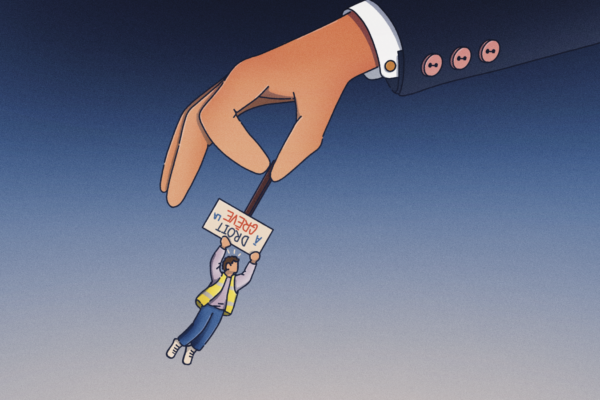

Pourquoi? Les explications ne manquent pas et restent toujours les mêmes. Pour Frédéric Launoy, «on parle de justice restauratrice depuis plus de dix ans, mais la société n’est pas prête à cela. Les juges, la population restent dans l’optique de la sanction, de la peine». L’avocate Lucie Petre, spécialisée en droit de la jeunesse, enfonce le clou: «L’aide à la jeunesse reste dans le système pénal. La réponse classique de la justice pour un majeur, c’est la prison. Pour un mineur, c’est l’IPPJ. C’est un peu automatique. Quand je suis désignée pour défendre un jeune devant le juge de la jeunesse, il a souvent déjà été placé par le parquet en IPPJ.» (Lire aussi dans ce dossier:«Les IPPJ au coeur d’une guerre de territoires entre juges et administration»)

Automatisme. Le mot revient souvent. Au niveau du parquet, les magistrats n’ont pas le réflexe d’imaginer une mesure de médiation ou une autre mesure restauratrice, disent les SARE. Ce que confirme l’avocate Lucie Petre. «Les juges se disent: puisque le parquet a décidé ceci, je ne vais pas faire autrement», ajoute Dominique Jortay. «Ils ne se rendent pas compte de l’impact positif que peut avoir sur le jeune une médiation ou une prestation d’intérêt général, enchaîne Valériane Meyan pour le SARE «Le Choix» à Namur. C’est bien plus intéressant que de rester enfermé trois mois dans un IPPJ. Mais pour un magistrat, opter pour l’offre restauratrice, c’est un peu ‘perdre la main’, c’est laisser aux parties l’opportunité de gérer elles-mêmes le conflit. En cas de médiation, nous rendons très peu d’informations au magistrat parce que nous sommes tenus à la confidentialité des débats. C’est sans doute frustrant pour eux.»

«On parle de justice restauratrice depuis plus de dix ans mais la société n’est pas prête à cela. Les juges, la population restent dans l’optique de la sanction, de la peine.» Frédéric Launoy (SARE Pep’s de Huy)

Ce qui frustre sans doute aussi, c’est le fait que les offres restauratrices ont un autre «timing» que le placement en IPPJ. La médiation, c’est du temps long. Le placement, c’est une réaction immédiate au délit commis. Cela répond aussi à la pression de l’opinion publique. Isabelle Ravier fréquente régulièrement les magistrats en donnant notamment une formation aux futurs juges de la jeunesse et de la famille. Une formation qui se réduit à quatre ou cinq jours dont deux heures seulement sont consacrées aux offres restauratrices. «Les juges ne démentent pas qu’ils ont cette idéologie du ‘short short’ pour lutter contre l’impunité. Il faut taper fort pour punir le jeune et on verra après. Dans les offres restauratrices, il y a une temporalité qui bouscule cette vision-là parce qu’il faut plus de temps, il faut lâcher prise, laisser le Service faire son travail de mobilisation du jeune comme de la victime. Les juges ont du mal à la fois de lâcher prise et de prendre du temps.»

IPPJ et/ou médiation?

À leur décharge, la médiation n’est pas toujours facile à mettre en œuvre. Beaucoup de victimes la refusent. Lucie Petre assure même n’avoir jamais connu de situation où la victime ait accepté de rencontrer son agresseur. Valériane Meyan reconnaît que c’est ce refus qui empêche la plupart des médiations de se réaliser. «On peut faire comprendre au jeune pourquoi la victime n’a pas voulu entrer dans le processus de médiation. Est-ce un échec pour autant?, s’interroge Claude Vincent, codirecteur du Radian à Bruxelles. Beaucoup de victimes refusent, mais elles sont contentes que la justice se soit intéressée à leur sort.»

Que faire alors pour que les offres restauratrices (médiation, CRG) ou des «modules» soient de vraies alternatives aux IPPJ? Les rendre «automatiques» elles aussi? Autrement dit, comme le suggère la directrice du «Choix», la proposer d’office pour certaines infractions? «Il est dommage d’utiliser encore l’expression ‘alternatives aux IPPJ’, estime Johanne Cescotto pour le SARE «Arpège» à Liège. D’abord parce que les offres restauratrices ou les prestations d’intérêt général ne sont plus une alternative depuis très longtemps: elles sont prioritaires. Par ailleurs, alternatives sous-entend que ce soit l’un ou l’autre. Alors que les mesures de contrainte ou éducatives sont complémentaires. Oui, certains jeunes ont besoin d’un placement en IPPJ avant de pouvoir être prêts à faire une médiation ou une CRG. On ne doit pas réfléchir en termes de ‘ou’, mais de ‘et’.»

«Pas le même statut»

Pour Lucie Petre, les juges ne connaissent souvent «rien» du jeune quand il comparaît devant eux. Et les avocats pas davantage. Les nouvelles règles en vigueur depuis 2019 sont intéressantes, estime l’avocate. Après l’arrestation d’un mineur «FQI», les juges peuvent d’abord avoir recours aux EMA (équipes mobiles d’accompagnement) qui se rendent dans la famille du mineur pour «photographier» en quelque sorte ses conditions de vie (lire notre Focales consacré aux EMA dans ce numéro). Ensuite, le premier placement en IPPJ est limité à maximum 30 jours renouvelables. «Cela s’appelle un placement d’observation, explique Lucie Petre. Le jeune est placé d’office à Saint-Hubert, qui est malheureusement l’IPPJ, qui ressemble le plus à une prison. Mais au moins, c’est limité dans le temps et cela permet au juge d’évaluer quelle serait ensuite la mesure la plus appropriée. Si c’est le premier fait délinquant, on peut même proposer que la mesure observatoire se passe dans la famille du jeune». Lucie Petre constate que, «là, les magistrats jouent le jeu» et que ces phases «observatoires» sont des mesures positives. Mais elles consacrent le placement en IPPJ comme premier réflexe, font remarquer plusieurs responsables de SARE.

«Que les juges viennent voir ce que nous faisons sur le terrain. Nous sommes des professionnels», s’exclame Valériane Meyan. Ses collègues lancent le même appel à l’administration de l’aide à la jeunesse qui, disent-ils, les ignore totalement. Les EMA, les IPPJ «sont mieux considérées parce que c’est la fonction publique, dit Frédéric Launoy. Nous sommes des asbl subsidiées, ce n’est pas le même statut». Pour Isabelle Ravier, le problème est plus large et lié aux tensions public/privé mais aussi et surtout au fait que la prise en charge des mineurs délinquants dépend à la fois du ministère de la Justice et de la Communauté française. «Cela n’aide pas. Depuis des années, les décrets veulent déjudiciariser et promouvoir le travail en milieu de vie, mais cela reste très, très compliqué. Il n’y a pas grand monde qui s’intéresse aux mineurs ayant commis une infraction et tout retombe toujours sur le nez des IPPJ qui accueillent des mineurs qui ne devraient pas être là.»