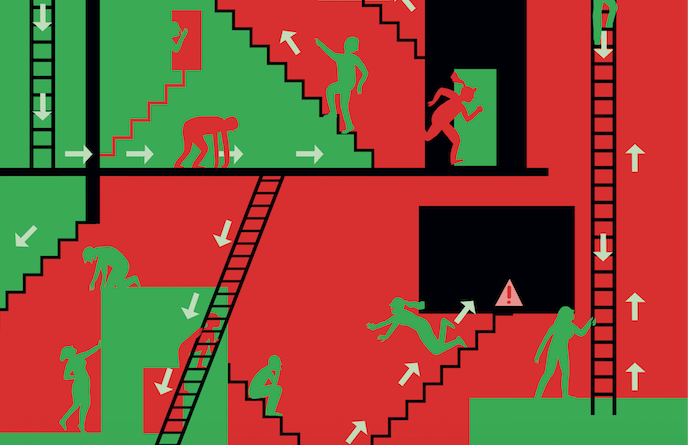

Qu’il s’agisse de l’activation exigée envers les demandeurs d’emploi ou de l’insertion demandée aux allocataires sociaux, il se dégage du parcours social des logiques de normalisation et de contraintes administratives propres à fragmenter et désorganiser les individus. Si la personne n’arrive pas à suivre ce chemin, n’en respecte pas les contours, elle risque d’être sanctionnée et exclue, broyée par l’État social actif et par des travailleurs sociaux toujours plus contrôleurs.

En vingt ans, on est passé de la figure de l’usager «passif», dépendant de ses allocations, à celle d’un individu sommé de s’activer pour être aidé. Cette organisation, présentée par les politiques comme une réponse efficace à la lutte contre le chômage ou la pauvreté, se révèle destructrice et porteuse de chaos dans la vie de ces individus. Analyse et retour aux origines de cet «État social actif» avec Martin Wagener. Avant d’être chercheur et professeur en politiques sociales à l’UCL (FOPES-CIRTES), Martin Wagener a été travailleur social puis directeur de la Strada, centre d’appui au secteur bruxellois d’aide aux sans-abri. Il s’intéresse à une sociologie qui analyse les trajectoires des individus (relations sociales, travail, logement, politiques sociales) et à la mise en œuvre des politiques publiques dans les contextes locaux.

En vingt ans, on est passé de la figure de l’usager «passif», dépendant de ses allocations, à celle d’un individu sommé de s’activer pour être aidé. Cette organisation, présentée par les politiques comme une réponse efficace à la lutte contre le chômage ou la pauvreté, se révèle destructrice et porteuse de chaos dans la vie de ces individus. Analyse et retour aux origines de cet «État social actif» avec Martin Wagener. Avant d’être chercheur et professeur en politiques sociales à l’UCL (FOPES-CIRTES), Martin Wagener a été travailleur social puis directeur de la Strada, centre d’appui au secteur bruxellois d’aide aux sans-abri. Il s’intéresse à une sociologie qui analyse les trajectoires des individus (relations sociales, travail, logement, politiques sociales) et à la mise en œuvre des politiques publiques dans les contextes locaux.

Cet article est issu du hors-série “Politiques sociales, un chaos organisé” qui recense des archives issues des magazines Alter Échos et Ensemble ! du Collectif Solidarité contre l’exclusion. Un numéro spécial à télécharger gratuitement.

Par Yves Martens, du Collectif Solidarité contre l’Exclusion (Ensemble!)

Et Marinette Mormont et Manon Legrand, d’Alter Échos

Alter Échos et Ensemble!: Que vous évoque le titre de ce débat «Politiques sociales, un chaos organisé»?

Martin Wagener: Pour le comprendre, il nous faut revenir à des notions historiques. Le chômage était dans le passé pensé comme une assurance contre les risques sociaux, permise par le regroupement de toutes les personnes syndiquées. On était dans un principe de solidarité et le rôle de l’État était d’être un soutien à cette organisation. Aujourd’hui, l’État considère la Sécurité sociale comme un coût et tente de l’organiser afin de diminuer cette charge.

La Sécurité sociale reste principalement basée sur les cotisations sociales qui font partie des salaires. Comment expliquer qu’on ait perdu ça de vue et que les chômeurs eux-mêmes se disent aujourd’hui: «Je reçois quelque chose de l’État»?

Le mouvement de néolibéralisation nous a fait perdre cette lecture des choses en renvoyant la responsabilité sur les individus. On est sorti d’une logique structurelle de lutte contre la pauvreté par un pilotage économique et social de type universaliste pour passer à un système de pilotage spécifique envers les pauvres s’appuyant sur le postulat qu’il fallait les mettre en mouvement. On est passé d’une lecture collective à une lecture de plus en plus individualisante.

Des changements importants ont eu lieu à cet égard au cours des six dernières années. La protection sociale est perçue comme un coût et cela se voit dans les décisions qui sont prises. Exemple avec la question de l’intégration des CPAS dans le budget des communes: quand il y a articulation entre les budgets, dans quel sens va-t-on? Va-t-on épargner dans les CPAS, dans la mobilité ou dans les crèches publiques? On oublie que le CPAS est autre chose qu’un service communal. S’agissant des grands CPAS en Région bruxelloise, ce sont aussi un tas de services – hôpitaux, crèches, etc. – qui dépassent l’intégration ou l’assistance sociale.

On voit aujourd’hui les politiques d’activation comme des politiques de droite, mais si l’on remonte à leur racine, ça n’est pas aussi clair…

Au sortir des années Thatcher et de son libéralisme violent, on considérait que les chômeurs étaient trop fainéants, qu’en faisant trop intervenir l’État, on engluait les personnes dans l’inactivité. L’idée était de dynamiser tout cela, de choisir une «Troisième voie». En Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne… la volonté était tout de même de sauver la social-démocratie et ces politiques, aujourd’hui perçues comme étant de droite, sont initialement venues de gauche. En Belgique, si on regarde les CPAS dans les années nonante, avant qu’on en vienne à l’activation, on montrait du doigt leur trop grande bureaucratie, on critiquait le fait qu’ils ne soient que des «Bancontact». L’idée de l’activation était aussi de mettre les gens en projet, de faire quelque chose avec eux pour qu’ils s’en sortent. Cela a commencé de manière très «bon-enfant»… Bien sûr, aujourd’hui, les États se demandent – en voyant augmenter la pauvreté et l’exclusion – s’ils ne se sont pas trompés sur toute la ligne.

«L’idée de l’activation était aussi de mettre les gens en projet. Cela a commencé de manière très ‘bon-enfant’…»

Comment se fait-il que les syndicats à l’époque n’aient pas flairé le danger?

Les syndicats se concentraient sur l’accès au travail. Leur discours étant: mieux vaut trouver un travail que d’être dépendant d’une allocation sociale, c’est une idée très partagée à gauche. Mais pour garantir l’accès à un emploi, il faut une politique économique qui suit, des investissements. Et c’est tout le contraire qui s’est passé durant ces années. D’une politique d’investissement social, on est passé à une politique de restriction budgétaire. Dans ce cadre, les pauvres et les chômeurs ont de plus en plus été perçus comme une charge pour l’État.

Frank Vandenbroucke, à l’époque ministre des Affaires sociales qui a «labellisé» l’État social actif en 1999, considérait pourtant qu’il fallait un job, et qu’il valait mieux avoir un «job de merde» que des allocations, qu’un job précaire pouvait constituer un tremplin.

L’idée d’Anthony Giddens – sociologue britannique qui a inspiré les politiques d’activation – était de renforcer les capacités des personnes pour qu’elles puissent s’en sortir dans un monde globalisé. Il préconisait l’investissement dans des services collectifs comme les crèches pour que ces personnes soient capables de s’en sortir dans un monde du travail de plus en plus dur. Mais entre la pensée de ce sociologue et ce que c’est devenu dans la pratique, il y a un gap. Si l’on regarde les politiques d’emploi en Allemagne, elles sont tout à fait dans cette ligne: «mieux vaut un emploi de merde que rien du tout». En Belgique, Vandenbroucke prônait aussi cela, mais il a tout de même défendu l’idée du maintien d’une certaine qualité de l’emploi. La vision «on vise une qualité de l’emploi mais si elle n’existe pas, alors gardons les allocations de chômage» a prédominé, grâce aux syndicats qui ont tout de même réagi. L’Allemagne, qui avait un taux de chômage très important chez les jeunes dans les années 2000, est aujourd’hui en demande de main-d’œuvre. Bien sûr, ce n’est pas seulement lié à cette vision différente en matière de politique de l’emploi, l’Allemagne est aussi un état d’exportation et pousse vraiment fort l’industrie.

Giddens évoquait la nécessité de renforcer les services publics comme les crèches, outre la nécessité du renforcement de la capacité des personnes. En Belgique, au moment de la mise en place des politiques d’activation, le Fédéral s’est dédouané de cette responsabilité…

C’est tout le débat sur la régionalisation, un débat très spécifique à la Belgique qui se pose parallèlement au débat de valeurs autour de la protection sociale. Les réformes de l’État et les transferts de compétence ont cassé la solidarité. Par exemple, toutes les politiques fédérales d’exclusion du chômage impliquent que ces personnes arrivent dans les CPAS, financés pour partie par le fédéral, mais aussi par le niveau régional et surtout communal. Certaines compétences ont aussi été régionalisées sans que les moyens ne suivent. Pourquoi on ne parle jamais de régionaliser les politiques de pension? La Flandre n’est pas demandeuse. Avec sa population plus vieillissante que dans le sud, ça leur coûterait plus, alors, dans ce cas, on garde une solidarité plus large à l’échelon fédéral…

On a parlé des pauvres et des chômeurs, désormais considérés comme une charge pour l’État. Quelle est l’évolution des politiques sociales à l’égard des sans-abri?

Dans le monde ouvrier, le prolétaire, le travailleur, l’ouvrier sont la figure centrale. Le sans-abri est considéré comme un sous-prolétaire – le lumpenproletariat de Marx- c’est-à-dire des personnes désocialisées, exclues, et qui cumulent les problèmes. On les prend comme le symbole de l’échec de notre modèle de modernité. Et la réponse qu’on y donne est: on ne sait rien faire.

On commence à s’intéresser aux sans-abri quand ils deviennent un trouble urbain, par exemple quand on construit un piétonnier. Alors là, soit les services de répression s’y mettent, soit on recourt à des politiques d’urgence, des politiques humanitaires qui satisfont tout le monde parce que les sans-abri sont alors hors de notre vue. Et toute la communication médiatique va aussi dans ce sens. Ce qu’il faut, ce sont des politiques de prévention en matière de violences conjugales, de drogues, de surendettement, etc. afin d’éviter que les gens ne se retrouvent à la rue. En 1889, une ordonnance évoquait déjà le fait qu’il fallait investir dans la protection de la jeunesse et dans une politique de prévention…

La politique de lutte contre le sans-abrisme est aussi emblématique du chaos des politiques sociales…

Regardez la carte des compétences sans-abri. C’est tellement compliqué, trop de niveaux s’entrecroisent, surtout à Bruxelles. Les personnes jonglent entre dix et quinze services, on est dans le chaos total et les services se renvoient la balle. Je ne plaide pas pour une intégration totale des services, mais pour une approche plus intégrée de l’aide aux personnes qui évite que des gens ne doivent frapper à des dizaines de portes. Liège ou Charleroi ont mis en place des relais sociaux, des structures de coopération… C’est plus lisible. Comment organiser mieux le secteur? C’est compliqué aujourd’hui! Tout le monde a peur bien sûr de perdre ses budgets…

Néanmoins, l’avantage de toute cette complication et des multiples sources de financement – même si c’est très pénible bien sûr – est que cela permet d’ouvrir des brèches et de contourner certaines tendances politiques, d’innover autrement. On peut aussi voir des «avantages» de ce chaos organisé pour les travailleurs sociaux. La Flandre a rassemblé différents services associatifs sous les CAW (centre d’action sociale généraliste). Ils ont créé de nouvelles pyramides. S’il est plus facile pour les personnes bénéficiaires de trouver des aides, pour les travailleurs sociaux, c’est moins intéressant car ils réalisent des tâches plus répétitives, tout est organisé par le haut. Le chaos organisé est plus intéressant en termes de bien-être au travail des travailleurs sociaux à Bruxelles parce qu’ils ont des fonctions plus larges et s’ennuient moins. Mais je ne dis pas que c’est l’idéal!

«Parmi les personnes sanctionnées pour ‘fraude sociale’, la moitié sont des familles monoparentales.»

Le fait d’avoir des enfants augmente le risque de pauvreté. Paradoxalement, on met beaucoup l’accent sur la pauvreté infantile, mais les parents pauvres sont les premiers visés par l’activation…

Tous les processus d’activation et de sanction retombent d’abord sur les familles monoparentales. Parmi les personnes sanctionnées pour «fraude sociale», la moitié sont des familles monoparentales. Ces politiques causent beaucoup de dégâts aux parents. On laisse passer cela tout en investissant dans la pauvreté infantile. C’est une tactique de communication qui revient à dire «les parents n’y arrivent pas». Si les parents allaient bien, les enfants iraient mieux. Pourquoi ne pas investir davantage dans crèches au lieu de tout miser sur la pauvreté infantile? C’est une manière d’investir pour le bien-être de tous: même si les parents ne travaillent pas, les crèches leur donnent du temps pour souffler, pour se reconstruire ou pour des activités dignes. C’est ce que veut l’activation, mais elle n’y arrive jamais, car elle met la pression.

Le chômage demande des preuves en permanence. Le CPAS devient de plus en plus sélectif aussi. Cela a commencé avec les jeunes au début des années 2000 et cela s’est s’étendu à toutes les catégories d’âge. On parle même d’activation des personnes de 60 ans et plus! La pression et le contrôle ne servent à rien. On a un bon contre-exemple avec le projet Miriam (projet-pilote soutenu par la secrétaire d’État à la Lutte contre la pauvreté qui vise à améliorer l’empowerment des femmes en situation de monoparentalité au CPAS, NDLR). Douze à seize femmes sont accompagnées individuellement et collectivement par deux travailleurs sociaux. Les visites sont annoncées. Les travailleurs sociaux voient comment les femmes vivent – sans vision de contrôle – et ces femmes ne sont pas sous pression parce que ce projet vaut pour leur PIIS (projet individualisé d’intégration sociale). Cela permet aux femmes de parler plus ouvertement. Les travailleurs sociaux peuvent donc réagir et se rendre compte des blocages. Toutes les ‘case manager’ nous disent qu’elles n’arrivaient pas à faire ce travail avant.

Quand on parle de familles monoparentales, on pense aussi au sempiternel problème du statut de cohabitant…

Il casse toutes les solidarités possibles entre les personnes et à nouveau, cela touche de plein fouet les familles monoparentales. Dès qu’on ne déclare pas une «relation», c’est de la «fraude sociale». C’est la folie d’un point de vue de la sociologie de la famille: comme si, dès qu’on passait une nuit ensemble, on était ensemble d’un point de vue économique et éducatif! La protection sociale a été créée à une époque où l’on grandissait dans une famille, on travaillait, puis on créait une autre famille. On n’est plus dans ce logiciel: le filet de sécurité n’est plus la famille, les solidarités familiales sont de plus en plus difficiles à mobiliser. Il s’agit aujourd’hui de recréer des nouvelles formes de solidarité ou de vie ensemble. Je pense aux logements kangourou, aux logements coopératifs, aux crèches dans les maisons de repos, etc. Par ailleurs, on cotise de la même manière qu’on soit chef de famille ou cohabitant, donc ce statut n’a pas de sens. Cela nous ramène à ce qu’on évoquait au début: cette tendance à oublier que la Sécurité sociale est basée sur les cotisations sociales. La protection sociale devrait être renforcée, sans conditions, et individualisée avec un seuil de sécurité garanti.