De l’interpellation policière à la prison, les publics fragilisés sont surreprésentés dans le système qui pénalise la détention et la vente de drogues. Golden Boy dans sa Porsche et sans-abri seraient-ils inégaux face à la politique de prohibition?

Visage émacié, creusé. Regard qui s’égare comme celui d’un animal en fuite, puis qui s’apaise au fil des mots qui déferlent. Abdel*, sans-papiers, traîne derrière lui ce fourbi dont il ne peut se défaire: la prison à répétition. Il se frotte à l’héroïne en taule en Espagne. À sa sortie, il foule le sol belge et deale pour s’assurer une survie. Et ses doses. Sans trop de délai, il se confronte à la prison belge où il est écroué à trois reprises. Quarante mois, huit mois, vingt jours.

«Ceux qu’on arrête, ce sont les bras cassés qui prennent tous les risques.» Delphine Paci, avocate

La dernière fois, Abdel se trouve dans un appartement avec son meilleur ami. La querelle entre les deux potes éclate puis vire à la bagarre. Persuadé de voir des ciseaux le pourchasser, le jeune homme attrape un couteau. Et frappe. («Heureusement, mon ami va bien», se console-t-il). La police, une fois sur les lieux de l’échauffourée, l’expédie au sol, où il se ramasse une volée de coups. De pied ou de revolver, il ne s’en souvient plus. Le lendemain de sa rossée, il se fait dérouiller par les gardiens et écope de quelques jours au cachot. Quatre jours, quatre nuits, à cracher du sang dans un trou à rat. Le gardien? «C’est ma parole contre la sienne. Et ce n’est pas du 50-50…»

À la suite de ses passages à tabac, le visage d’Abdel renferme des plaques de métal. Aujourd’hui, il en a fini avec l’héro et dort au Samusocial. Il est sous la double contrainte d’un ordre de quitter le territoire et d’une assignation à résidence. «Je fais quoi, je fais mon choix?», lâche-t-il, désabusé.

Drogues et justice: une question sociale

Quand précarité et usage de drogues flirtent l’une avec l’autre, un troisième partenaire s’invite souvent dans la danse: la justice pénale. Dans son ouvrage La couleur de la justice (mars 2017 pour sa version française)(1), Michelle Alexander s’immisce dans les coulisses de la «guerre contre la drogue» menée aux États-Unis depuis les années 70. Elle explore la manière dont, en quelques décennies, les Noirs et les Latinos ont commencé à être enfermés en masse, jusqu’à dépasser aujourd’hui deux millions de prisonniers. «Pendant plus d’une décennie, les toxicos et les dealers blacks ont fait la une de la presse et des journaux télé, changeant subrepticement l’image que nous avions du monde de la dope. Malgré le fait que, depuis des décennies, toutes les statistiques montrent que les Noirs ne vendent ni ne consomment plus de drogues que les Blancs, le public en est arrivé à associer la couleur noire avec les stupéfiants. À partir du moment où dans cette guerre l’ennemi fut identifié, la vague de répression contre les Noirs a pu se déployer», explique-t-elle.

Toutes les couches sociales recèlent leur lot de consommateurs.

En Belgique, la question se pose davantage en termes d’inégalités sociales, même si ces dernières se confondent en partie avec la couleur de peau ou la nationalité. Une étude menée par la Politique scientifique fédérale (Belspo) entre 2006 et 2008(2) a tenté d’établir le profil des personnes concernées par des dossiers judiciaires liés aux drogues. Pour caricaturer, le suspect type est un jeune homme sans emploi, voire sans abri.

Toutes les couches sociales recèlent pourtant leur lot de consommateurs. La dernière Enquête de Santé (2013) est révélatrice en la matière(3). Si la consommation de cannabis concerne davantage les jeunes de sexe masculin, elle touche toutes les couches sociales et les milieux tant urbains que ruraux. Même observation pour les «autres drogues» (cocaïne, amphétamines, opiacés, etc.) si ce n’est que leurs consommateurs sont en moyenne un peu plus âgés.

«Chez les publics précarisés, il y a souvent un parcours de délinquance connexe, commente Christine Guillain, criminologue à l’Université Saint-Louis (Bruxelles). Consommer nécessite de l’argent et il faut se procurer un produit sur le marché illégal. On fréquente des milieux louches. D’un autre côté, pour les personnes en rue, la seule manière de survivre, ce sont les pratiques à risque. La consommation est aussi une manière de garder sa place dans un groupe.» Le triangle drogues/précarité/délinquance suffit-il à expliquer la place centrale qu’occupent les publics fragilisés dans le système pénal belge? Pas si sûr.

Au commencement, la rue

Carlos faisait du cannabis son petit business. Il a mis un terme à son affaire un peu atypique, mais des pétards, il en fume toujours à gogo. Il travaille dans un troquet dans les pourtours de Charleroi. Un bar où «on consomme tous», dit-il. «Ça ne fait que fumer, fumer. La police le sait, mais ils ne passent pas. C’est un quartier chaud et ça les arrange qu’on fasse ça dans un café: on n’est pas dans la rue.» Compte tenu de l’ampleur de l’usage des drogues illégales, impossible de tracer et de verbaliser tous ceux qui s’envoient dans les veines, dans les poumons ou dans l’estomac ce qui constitue un petit plaisir pour les uns, un emplâtre sur une vie cabossée pour les autres. La répression se concentre donc dans l’espace public, où vagabondent les publics les plus fragilisés.

C’est souvent en rue que s’amorce une enquête policière en matière de recherche de stupéfiants. «On attrape un consommateur, on lui confisque son produit et on lui prend son GSM pour arriver jusqu’au dealer, explique Peter Muyshondt, commissaire de police à Anvers. Les gens qui ont des moyens commandent leurs drogues par SMS et se font livrer à domicile. Ceux qui n’en ont pas vont la chercher en rue: c’est donc une certaine catégorie de population qui est touchée.»

Jeunes déscolarisés ou sans-papiers qui tentent de subvenir à leurs besoins, les petits vendeurs précaires déambulent aussi à découvert. «Les personnes en séjour illégal, on les rend toxicomanes ou ils le sont déjà à la base, expose Delphine Paci, avocate (Legalia). On les fait dormir dans des taudis, on leur donne leur produit et en échange on les fait vendre en rue. Ceux qu’on arrête, ce sont les bras cassés qui prennent tous les risques.»

«Qui a jamais pensé que la justice était autre chose que la reproduction civilisée des différents rapports de force de notre société?» Un magistrat du ministère public

Le «profilage ethnique» – soit le risque plus élevé pour les gens de couleur de se faire contrôler par la police – ajoute une couche au phénomène. «En Angleterre, on sait que quelqu’un de couleur a six fois plus de chance d’être contrôlé qu’un Blanc alors que l’usage de drogues concerne autant les Blancs que les gens de couleur», décrypte le policier anversois. Ici, pas de chiffres globaux, mais le constat serait le même. «Ce n’est pas forcément du racisme mais plutôt du ‘framing’ (construction sociale d’un phénomène). Si le bourgmestre d’Anvers dit que la cocaïne est un problème de Marocains, la police va contrôler plus de Marocains. Puis Bart De Wever annoncera qu’il s’est appuyé sur les chiffres de la police pour affirmer cela. C’est un cercle vicieux.»

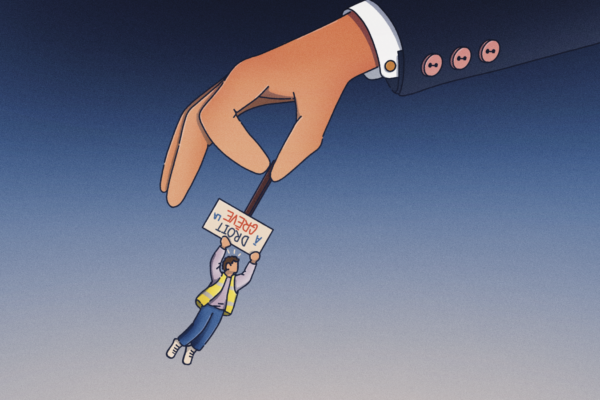

«On veut gommer dans la rue les diversités, tout doit être clean partout», affirme Christine Guillain, qui souligne la tendance, de plus en plus prégnante, à vouloir «nettoyer» l’espace public. L’interpellation policière en matière de stupéfiants serait donc un outil de contrôle social dans une société de plus en plus sécuritaire. Conséquence? Ce sont les jeunes, les minorités ethniques et les personnes précarisées qui en prennent pour leur grade. «On dit que la prohibition est mise en place pour protéger la santé des gens, mais on n’arrive pas à protéger les groupes les plus vulnérables», déplore le criminologue Tom Decorte (Université de Gand).

Justice de classes

Une fois les rouages de la machine judiciaire mis en branle, la consolidation des inégalités se poursuit, estime Delphine Paci: «D’une manière générale, mieux vous êtes loti, mieux vous vous en sortez. Plus on est inséré, plus on pense qu’il ne faut pas désinsérer. On prend le problème dans le mauvais sens, lâche l’avocate. Je pense que ce qui se joue, c’est le pouvoir d’identification du magistrat à la personne: il ne va tout de même pas griller l’avenir du gars de 20 ans qui fait polytech…»

La stigmatisation au sein du système pénal n’est pas spécifique au contentieux «drogues». Et doit être nuancée. «Il y a une question de sensibilités personnelles. Un magistrat va donner une transaction élevée au Golden Boy dans sa Porsche et va laisser tranquille quelqu’un de moins aisé, tandis qu’un autre fera l’inverse…», précise un magistrat du ministère public sous couvert de l’anonymat. Les divergences de vues sont censées se gommer grâce à la mise en application des circulaires du Collège des procureurs généraux. La dernière en date en matière de drogues remonte à 2015 et vise à clarifier la «politique des poursuites en matière de détention et de vente au détail de drogues illicites» (COL 15/2015). Il reste que «le problème est épineux», concède le magistrat: «Qui a jamais pensé que la justice était autre chose que la reproduction civilisée des différents rapports de force de notre société? Ceux qui l’ont pensé sont des idéalistes. Cette reproduction, à mon avis, est inconsciente et largement involontaire.»

On note la tendance récente à l’augmentation du nombre de femmes emprisonnées pour des faits de stupéfiants.

Case ultime de la filière pénale: la prison. Près d’un détenu sur deux est incarcéré pour une infraction à la législation sur les stupéfiants, combinée ou non avec une autre catégorie d’infractions. «De réels trafiquants de drogues, nous en avons relativement peu, remarque Frédéric de Thier, directeur de la prison de Marche-en-Famenne. Ce sont souvent des gens sous influence qui font des petits trafics ou des conneries pour s’acheter leur produit. Du vol, des agressions chez les hommes, de la prostitution chez les femmes. Ce sont principalement des paumés qui n’ont pas eu beaucoup de chances dans la vie.»

En 2016, 44% des personnes détenues au sein d’un établissement pénitentiaire (tous types d’infractions confondus) étaient de 130 nationalités étrangères différentes. (Alors que les justiciables suivis par les maisons de justice dans le cadre d’une alternative à l’emprisonnement sont majoritairement de nationalité belge(4).) La détention est aussi en général une affaire d’hommes, relativement jeunes (moyenne d’âge de 30 ans). On note, toutefois, la tendance récente à l’augmentation du nombre de femmes emprisonnées pour des faits de stupéfiants. «La plupart sont des mères de famille qui vendent pour finir leurs fins de mois, raconte une femme ayant séjourné plusieurs années dans une prison wallonne. Il y en a une qui vient juste d’être arrêtée. Elle était venue rendre visite à son mari en prison avec des plaquettes de 200 grammes de shit cachées dans sa blouse. Elle s’est fait choper…»

Prohibition et contrôle social

Ce n’est qu’au XXe siècle que la «drogue» commence à constituer une problématique sociale en Belgique. Sous l’influence des États-Unis galvanisés par des préoccupations hygiénistes et sanitaires mais aussi morales et économiques (mettre un terme au lucratif commerce de stupéfiants dominé par les puissances coloniales), la Société des Nations met en œuvre la Convention de l’opium. Dans la foulée, la Belgique adopte en 1921 «sa» loi visant à criminaliser les drogues. «Il y a là-derrière une question culturelle importante, réagit l’avocat Christophe Marchand (Jus Cogens). La convention des Nations Unies criminalise les produits psychotropes et stupéfiants issus des pays du Sud. Pas l’alcool, pourtant considéré comme une drogue par l’OMS. Or les États occidentaux sont devenus multiculturels. Il faut intégrer cela et réserver le même traitement à un même type de phénomène.»

«Souvent, une drogue, on ne s’en inquiète pas tant qu’elle est consommée par une élite intellectuelle et artistique.», Bruno Valkeneers, chargé de communication à l’asbl Transit

La loi n’aura de réelles implications sur les usagers de drogues qu’à partir des années soixante. «En 1921, il n’y a pas de crise sanitaire. Souvent, une drogue, on ne s’en inquiète pas tant qu’elle est consommée par une élite intellectuelle et artistique. Cela devient une croisade morale quand elle se répand dans les masses populaires», décrypte Bruno Valkeneers, chargé de communication à l’asbl Transit. Plus largement, le système pénal dans son ensemble s’appliquerait moins à rendre justice qu’«à criminaliser et à maintenir une population dissidente sous la coupe de la répression, et ainsi à conserver la structure sociale et économique en place», ajoute Christophe Marchand.

Grégoire, consommateur précaire, un pli amer aux coins des lèvres, met un point final au débat. «Il n’y a pas de couches sociales dans la consommation. Quelqu’un qui prend de la coke, c’est aussi bien un mec dans la rue qu’un mec blindé. Mais celui-là, on ne va pas le faire chier. Au contraire, les mecs dans le show-biz, ils s’en vantent presque. Alors que nous, on est les rebuts de la société.»

* Tous les usagers de drogues sont cités avec des prénoms d’emprunt.

(1) La couleur de la justice. Incarcération de masse et nouvelle ségrégation raciale aux États-Unis, Syllepse Eds, mars 2017, Michelle Alexander.

(2) «Définition et mesure de la criminalité liée aux drogues», Bruxelles, Politique scientifique fédérale, 2008, De Ruyver B. Coord.

(3) Enquête Santé 2013, Rapport 2: comportements de santé et style de vie, Bruxelles, Institut scientifique de santé publique, 2014.

(4) Le constat vaut pour tous les types d’infractions (Alexia Jonckheere, Eric Maes, «Caractéristiques des personnes placées sous mandat d’arrêt et/ou en liberté sous conditions», dans La détention préventive et ses alternatives. Chercheurs et acteurs en débat, E. Maes, A. Jonckheere, coll. D. Burssens, B. Mine, C. Tange, Gent, Academia Press, 2011) mais aussi plus spécifiquement pour les infractions «drogues» (Rapport national drogues 2014).