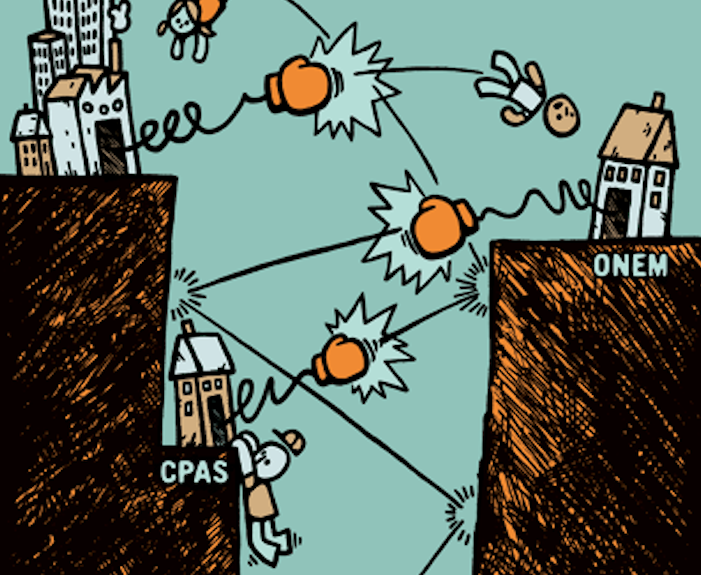

Depuis le renforcement des politiques d’activation, un nombre croissant de personnes se retrouvent dépourvues de leurs droits au chômage. Les CPAS, longtemps considérés comme le dernier filet de sécurité de notre système social, refusent eux-mêmes régulièrement d’accorder un revenu d’intégration. Bien sûr, il reste la justice. Mais les recours en matière de sécurité sociale (mutuelles, ONEM, CPAS) – 40 à 60% des dossiers traités au tribunal du travail – sont eux-mêmes de plus en plus rares, notamment en raison des difficultés d’accès à l’aide juridique. Pour les rares justiciables qui passeront ces obstacles, encore faudra-t-il s’armer de patience pour – peut-être – obtenir gain de cause.

C’est l’histoire banale d’une jeune femme partie travailler en tant qu’indépendante dans un autre pays européen et qui, une fois rentrée en Belgique, veut rouvrir ses droits au chômage mais se voit opposer un refus, faute de documents. C’est l’histoire d’un étudiant parti du domicile familial pour des raisons de mésentente et à qui l’on refuse le revenu d’intégration du CPAS au prétexte qu’il aurait pu rester chez ses parents. C’est l’histoire encore d’un travailleur qui, en toute bonne foi, pensait avoir déclaré ses activités complémentaires sous un intitulé adéquat et se trouve sanctionné par l’ONEM. C’est l’histoire de citoyens qui, du jour au lendemain, se retrouvent dans une situation de précarité majeure sans savoir s’ils doivent ou peuvent réclamer justice.

«Les personnes qui introduisent un recours devant la justice à la suite d’une exclusion sont minoritaires. La réaction première, c’est la dépréciation, la résignation ou la volonté de s’en sortir ‘par soi-même’. Ceux qui vont s’engager dans une procédure judiciaire sont ceux qui ont le plus de ressources: des diplômes, un soutien social, financier. Des personnes qui ont assez d’énergie pour faire de leur cas une cause, un combat politique»

Le renforcement du principe de l’activation par le biais du durcissement des contrôles de la recherche d’emploi (procédure DISPO), par celui de la dégressivité des montants des allocations ou encore par la fixation d’une limite à trois ans des allocations d’insertion dites «sur la base des études» (procédure FIDAI), a créé, à partir de janvier 2015, des vagues d’exclusions inédites. «La Belgique a introduit des exclusions du jour au lendemain, rompant avec le caractère illimité dans le temps des allocations de chômage, explique Marc Zune, sociologue à l’UCLouvain et auteur d’une recherche qualitative sur les expériences de l’exclusion du chômage (2017), réalisée à la demande de l’Observatoire bruxellois de l’emploi (Actiris). Ce contraste est absolument unique en Europe, de sorte qu’on pouvait se demander si on n’allait pas assister à des réactions violentes.» Pour l’heure, ce ne furent qu’accrochages au guichet et détresses cachées. Pas de voitures incendiées, pas de tribunaux pris d’assaut. «Les personnes qui introduisent un recours devant la justice à la suite d’une exclusion sont minoritaires. La réaction première, c’est la dépréciation, la résignation ou la volonté de s’en sortir ‘par soi-même’. Ceux qui vont s’engager dans une procédure judiciaire sont ceux qui ont le plus de ressources: des diplômes, un soutien social, financier. Des personnes qui ont assez d’énergie pour faire de leur cas une cause, un combat politique», analyse Marc Zune.

«Y a qu’à»

Avant d’en arriver au recours, bien sûr, le chômeur devrait pouvoir contester la décision en interne. Mais les choses ne sont pas si simples. «Au quotidien, le chômeur a très peu de contact avec l’ONEM: il doit passer par son organisme de paiement, syndicat ou CAPAC», explique Yves Martens, coordinateur du Collectif solidarité contre l’exclusion. Un premier obstacle car les chômeurs qui frappent à la porte de leur organisme de paiement ne comprennent pas toujours pourquoi on leur demande d’adresser leur requête à un autre endroit, c’est-à-dire au service juridique de la centrale. «C’est comme si le syndicat disait au chômeur d’aller voir son syndicat! Beaucoup de personnes bloquent déjà à ce stade car elles ne comprennent pas la différence entre la caisse de paiement et la centrale», raconte Yves Martens. Quand la demande arrive enfin sur la table de l’ONEM, il se peut que la qualité de la communication baisse encore d’un cran. «Souvent, la technique de l’ONEM est de faire le mort ou alors de ne pas répondre à la question, de répondre à côté sans tenir compte du nouvel élément apporté. Il y a donc de gros blocages à ce niveau-là», estime Yves Martens.

«Certains CPAS vont donc avoir tendance à faire une audition pour la forme, mais sans aucune intention d’écouter cette personne»

Au sein des CPAS, la loi du 26 mai 2002 (Droit à l’intégration sociale) prévoit que le demandeur puisse bénéficier d’une audition préalable à la décision, mais beaucoup de CPAS élargissent ce droit à la période qui suit la décision car si le dossier finit par arriver au tribunal, l’audition accordée sera un point positif pour le CPAS. «Certains CPAS vont donc avoir tendance à faire une audition pour la forme, mais sans aucune intention d’écouter cette personne», déplore Yves Martens. Voilà comment certains citoyens finissent par s’entendre dire qu’ils n’ont «qu’à aller au tribunal». «La loi impose aux CPAS de dire à la personne quels sont ses droits: les modalités de recours sont toujours indiquées sur les décisions mais dans un langage juridique qui n’est pas toujours accessible.» Paradoxe supplémentaire: certains CPAS considèrent qu’à partir du moment où vous déposez un recours, vous ne pouvez plus leur demander une révision de la décision. «Rien ne devrait empêcher de mener les deux démarches en parallèle et de renoncer au recours en justice si une solution est trouvée entre-temps. Il est fréquent que certaines personnes se voient reprocher d’avoir déposé un recours… On leur dit comment faire mais, en même temps, on leur dit: ‘Vous n’auriez pas dû’», poursuit Yves Martens. Difficile de faire l’économie de la métaphore kafkaïenne.

Des justiciables sans avocat

Seulement voilà: c’est une chose de se débattre dans les méandres de l’administration quand tout va bien, c’en est une autre de le faire quand on se trouve dans une situation de grande insécurité sociale, financière et psychologique. «Il peut aussi y avoir des problèmes de maîtrise de la langue, y compris pour les personnes dont c’est la langue maternelle», observe Yves Martens. Avant même d’arriver aux portes du tribunal, ces personnes ont par ailleurs toutes les bonnes raisons d’être «dégoûtées du système». «Elles ont l’impression d’avoir été broyées et ont tendance à mettre toutes les institutions dans le même paquet. Il faut avoir beaucoup de force pour se dire qu’on va recommencer devant la justice, avec les mêmes arguments, et que ça va payer. C’est très engageant sur le plan émotionnel. Comme le disait un homme interviewé dans notre recherche: ‘Vous iriez, vous, dans une cage pour combattre contre un tigre?’»

Jusqu’à il y a peu, les justiciables pouvaient reprendre courage en s’appuyant sur un professionnel de la justice, capable de les aiguiller, de monter un dossier et de les sortir de leur sentiment d’isolement. Mais depuis 2016, la réforme «Pot-Pourri» de Koen Geens a largement mis à mal le recours aux avocats «BAJ» (Barreau d’aide juridique). «C’est un vrai problème. Beaucoup de personnes se plaignent du peu de communication avec leur avocat, de leur peu d’investissement. Tant qu’on ne revalorisera pas financièrement le travail de ces indépendants mal payés, ça ne s’améliorera pas», estime Yves Martens. Ça, c’est dans le meilleur des cas. Car beaucoup de personnes ne parviennent tout simplement pas à obtenir une aide pro deo. «Prenez la question de la distance, illustre Bernadette Schaeck, animatrice de l’Association de défense des allocataires sociaux (ADASS). Les personnes qui habitent dans des communes rurales doivent se déplacer pour faire leur demande au BAJ. Or, aujourd’hui, quand elles arrivent, on leur demande tout un tas de documents souvent difficiles à obtenir. Elles doivent faire le trajet plusieurs fois, ça coûte de l’argent, il faut des photocopies, etc.» La situation vire parfois au véritable casse-tête lorsqu’un justiciable souhaite introduire un recours contre une décision de CPAS qui le considère comme cohabitant et se voit refuser l’aide pro deo… parce qu’il est considéré comme cohabitant! «Certains BAJ sont par ailleurs très intrusifs et réclament tous les extraits de compte… Ce qui est normal: plus les CPAS sont intrusifs, plus les avocats doivent se montrer intrusifs pour répondre à ce que disent les CPAS», poursuit Bernadette Schaeck.

Depuis 2016, la réforme «Pot-Pourri» de Koen Geens a largement mis à mal le recours aux avocats «BAJ» (Barreau d’aide juridique).

Alors, de deux choses l’une: ou la personne décide de se défendre seule – une situation de plus en plus fréquente, avec ce que cela implique de déforcement du dossier – ou elle abandonne la partie. «Depuis la loi Pot-Pourri, je dirais qu’on a connu une baisse de 30% des recours en matière civile et sociale, estime Marie Messiaen, présidente de l’Association syndicale des magistrats et juge au tribunal du travail du Hainaut. Avant, il suffisait que le justiciable apporte la preuve de la décision pour avoir droit à l’aide juridique: aujourd’hui, il faut fournir un tas de documents et, pour des gens qui sont déjà au bout de leur vie, ces démarches administratives pénibles sont tout simplement insurmontables. En ce sens, c’est malheureux, mais on peut dire que la réforme de Geens est une très bonne réforme: elle a atteint son objectif. On ne peut même pas parler d’effet collatéral.»

L’État social actif incontesté

La possibilité d’introduire ou non un recours dépend bien sûr aussi du motif du recours. S’il s’agit de contester un mauvais calcul du CPAS par exemple, la situation reste viable d’un point de vue financier: le justiciable bénéficie du revenu d’intégration pendant la procédure et, dans le meilleur des cas, récupère les quelques dizaines ou centaines d’euros qui lui sont dus une fois le jugement prononcé. Il en va tout autrement quand la contestation concerne une menace d’exclusion. «Il arrive souvent qu’un CPAS refuse à une personne d’entamer ou de poursuivre des études: le jeune peut aller au tribunal du travail contre cette décision, mais le recours n’est pas suspensif: le CPAS arrête donc le paiement. Si le jeune est cohabitant, il pourra peut-être encore s’en sortir, mais sinon il préférera tout simplement renoncer aux études», raconte Bernadette Schaeck. L’animatrice de l’ADASS a récemment eu connaissance d’un autre cas symptomatique de la «non-assistance à personne en danger» dont font preuve, selon elle, certains CPAS. «Il s’agit d’une mère de deux enfants que le CPAS veut obliger à faire une formation en nettoyage, alors qu’elle s’est inscrite à une formation en informatique. Ils lui ont coupé les vivres: elle a été obligée de se désinscrire et ils vont la faire travailler dans un home du CPAS. Alors oui, elle aurait pu introduire un recours mais en six mois, elle avait le temps d’être à la rue, avec ses enfants placés…»

Des drames comme celui-là, Bernadette Schaeck en voit tous les jours. «Personnellement je pense qu’il n’aurait jamais fallu inscrire l’insertion professionnelle dans les missions du CPAS. C’est par ce biais qu’on aboutit à des exclusions ou à des formations obligatoires, avec un seul et unique but: que ces personnes retournent à la case chômage.» Celle qui a travaillé pendant trente ans comme assistante sociale au CPAS de Liège observe avec effroi à quel point l’idéologie de l’État social actif, au cœur de la loi du 26 mai 2002, est aujourd’hui incontestée chez la majorité des personnels CPAS. «Ce que je peux vous dire, c’est que ça varie beaucoup d’un CPAS à l’autre. Cela n’a rien à voir avec la couleur politique. Nous avons des CPAS à majorité socialiste, comme celui de Herstal, où la situation est catastrophique, et d’autres à majorité MR, comme celui de Chaudfontaine, où les choses se passent de manière beaucoup plus correcte. Mais, bien sûr, il y a beaucoup moins de demandes à Chaudfontaine qu’à Herstal car c’est une commune plus favorisée.»

«Disparu dans la nature»

On le voit: même en cas de décision fondamentalement injuste, introduire un recours est parfois strictement impossible d’un point de vue financier. Même si les délais d’attente dans les tribunaux du travail sont, comparativement aux autres juridictions, relativement «raisonnables»: entre trois et six mois pour la plupart des dossiers ONEM et CPAS; jusqu’à deux ans pour les dossiers «mutuelle». «C’est encore excessif bien sûr mais il faut savoir que même si nous sommes en sous-effectifs, nous essayons de donner la priorité aux situations les plus urgentes. Nous savons que ce sont les dossiers CPAS qui le sont car, après, la personne risque de ne plus avoir d’autres ressources. À Mons, nous avons donc fixé un délai de trois mois au maximum pour ces dossiers», commente la juge Marie Messiaen. Encore faut-il que tout le monde joue le jeu. «Le problème, réagit Yves Martens, c’est que ce sont souvent les avocats de la partie adverse qui demandent une remise au juge sous prétexte qu’ils n’ont pas tous les éléments, qu’ils n’ont pas eu assez de temps. C’est peut-être parfois fondé, mais ça joue dans le découragement des justiciables.» Certains juges peuvent bien sûr déceler et endiguer ces manœuvres dilatoires, mais cela reste l’exception. Du reste, même dans les dossiers qui avancent «vite», certains justiciables disparaissent de la circulation. «Je vois régulièrement des gens qui introduisent des recours et puis qu’on ne revoit plus, déplore Marie Messiaen. Entre-temps, ils ont été hébergés à gauche à droite et ne reçoivent même pas la convocation. S’ils ont un avocat, ça pourra encore se résoudre, car l’avocat a son GSM et peut le contacter. Mais comme il y a de moins en moins de personnes qui se présentent avec un avocat… C’est d’autant plus difficile qu’en tant que juge, quand on examine les pièces du dossier, on se rend compte qu’il y avait souvent un bel argument.»

Même dans les dossiers qui avancent «vite», certains justiciables disparaissent de la circulation.

Car oui, pour celui qui ne tombe pas en cours de route, justice est parfois faite – du moins partiellement. «Les CPAS, au fond, ne sont jamais sanctionnés, relève Bernadette Schaeck. Si une personne gagne son recours, on va lui donner ce à quoi elle avait droit, point barre. Très rares sont les avocats qui demandent des dommages et intérêts.» L’animatrice de l’ADASS rappelle par ailleurs que certains CPAS travaillent avec des cabinets d’avocats prestigieux, renforçant le sentiment d’une justice à deux vitesses. L’ONEM, pour sa part, interjette appel presque systématiquement. «Cela se voit même quand ils ont perdu sur toute la ligne. Je trouve que ça pose quand même question!, s’indigne Yves Martens. Est-il normal qu’avec l’argent des contribuables, un service public ne s’incline pas devant des décisions de justice?» De quoi faire vaciller la foi des plus battants. «C’est cela qui est terrible: il y a des gens qui ont l’énergie d’aller jusqu’au bout, porté par le désir de ‘se faire justice’ mais, au bout du compte, cela reste strictement individuel, commente encore Yves Martens. Il n’y a pas de jurisprudence; on n’en tire pas les leçons.» Tel est l’un des inquiétants visages de la «responsabilisation individuelle»: de l’injustice à la justice, c’est toujours chacun pour soi.