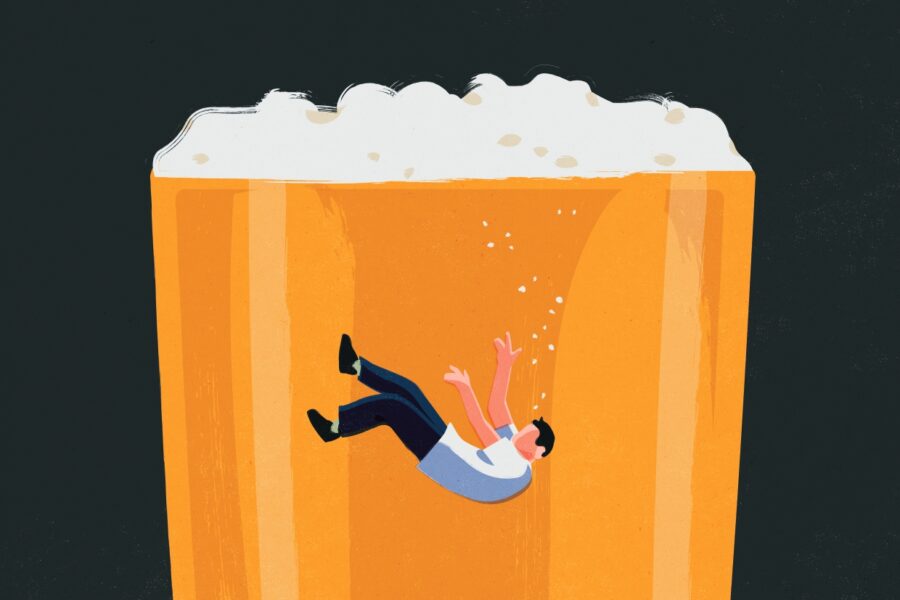

«En Belgique, quand un mineur se retrouve aux urgences pour un coma éthylique, on le suit sur le plan médical, mais le suivi s’arrête là. Il rentre chez lui sans avoir analysé avec des professionnels sa consommation d’alcool. Il reviendra peut-être trois mois plus tard pour le même problème», constate Guido Van Hal, professeur à la faculté de médecine de l’Université d’Anvers.

Depuis son bureau sur le campus Drie Eiken à Anvers, le professeur rêvait depuis des années d’une polyclinique uniquement consacrée aux problématiques liées à l’alcool chez les jeunes, un modèle qui a fait ses preuves aux Pays-Bas.

Pour mettre sur pied cette polyclinique, une chaire s’est ouverte et c’est Hanna van Roozendaal, une médecin néerlandaise venue s’installer à Anvers pour son doctorat, qui l’occupe depuis 2021. Elle fait le point sur l’avancement du projet: «Depuis mai 2023, nous avons lancé un projet pilote pour accompagner les jeunes admis à l’hôpital à la suite d’une intoxication alcoolique. Ce programme de suivi, développé dans certains hôpitaux anversois, vise à offrir un suivi après hospitalisation. C’est par ailleurs important d’impliquer les parents, ce qui n’est pas le cas dans l’approche traditionnelle.»

L’heure dorée, le meilleur moment pour la prise de conscience

Concrètement, les jeunes hospitalisés reçoivent du matériel psycho-éducatif pour les informer sur les risques liés à l’alcool. On leur demande aussi de remplir sur un ordinateur un formulaire d’auto-évaluation sur leur consommation d’alcool.

Le meilleur moment pour avoir un impact chez les personnes intoxiquées, c’est «l’heure dorée», l’heure qui suit leur reprise de connaissance, indique le professeur Guido Van Hal: «C’est le moment le plus efficace pour qu’ils prennent conscience de leurs actes. Les parents sont ensuite appelés, on leur communique le bilan. Les jeunes reçoivent alors un feed-back personnalisé sur leurs habitudes et des conseils adaptés pour mieux gérer leur consommation.»

Un mois après leur hospitalisation, les jeunes et leurs parents reviennent en consultation chez un pédiatre ou un psychologue de l’enfance. Une attention toute particulière est par ailleurs portée à l’interaction parent-enfant par rapport à la consommation d’alcool de leur enfant.

«Depuis mai 2023, nous avons lancé un projet pilote pour accompagner les jeunes admis à l’hôpital à la suite d’une intoxication alcoolique. Ce programme de suivi, développé dans certains hôpitaux anversois, vise à offrir un suivi après hospitalisation. C’est par ailleurs important d’impliquer les parents, ce qui n’est pas le cas dans l’approche traditionnelle.»

Hanna van Roozendaal, médecin

«Cette rencontre approfondie permet de discuter des circonstances qui ont mené à l’intoxication, mais aussi d’explorer d’éventuels problèmes sous-jacents. L’objectif est d’identifier les facteurs de risque, individuels ou familiaux, et de fournir un soutien ciblé pour prévenir de futurs incidents», explique Hanna van Roozendaal.

Après cette consultation, les pédiatres et psychologues se réunissent pour s’accorder sur la meilleure manière d’aider ces jeunes.

Un mois plus tard, les jeunes et leurs parents reviennent auprès d’un psychologue pour recevoir des conseils adaptés aux résultats des questionnaires et entretiens précédents. Et les recommandations varient selon les situations, constate la chercheuse néerlandaise: «Certains jeunes nécessitent un soutien supplémentaire, d’autres présentent des signes de troubles comme le TDAH qui demandent des investigations plus poussées. L’objectif est de fournir des conseils spécifiques et adaptés, à la fois pour les jeunes et leurs parents, afin qu’ils puissent travailler ensemble sur les aspects identifiés.»

Six mois après l’admission, une consultation permet d’évaluer les progrès, de répondre aux questions et d’offrir un soutien si nécessaire. Un deuxième questionnaire mesure l’évolution, notamment concernant la consommation d’alcool.

Même si le projet pilote est toujours en cours, Hanna Van Roozendaal peut déjà tirer une conclusion bénéfique de ce trajet: «Les parents sont souvent démunis quand ils font face à des problèmes d’alcool chez leurs enfants. Cela les rassure d’avoir un espace où ils peuvent obtenir des réponses et un soutien concret. Ainsi, ils ne restent pas seuls avec leurs questions et inquiétudes après une expérience traumatisante.»

L’approche par les normes sociales

En parallèle de l’accompagnement des jeunes après leur hospitalisation, l’équipe anversoise accorde une importance toute particulière à la prévention. Elle a notamment mis sur pied la campagne alcoholfacts.be, une initiative menée avec le soutien de l’Université et de la Ville d’Anvers. Sur ce site, on retrouve des dizaines de statistiques sous forme de mèmes: «79% des étudiants boivent moins d’une fois par mois de l’alcool fort», «81% des étudiants ne boivent presque jamais d’alcool seuls», «64% des étudiants boivent au maximum une fois par mois au point d’être ivres»…

Objectif: déconstruire les fausses perceptions sur la consommation d’alcool chez les jeunes et inciter les étudiants, persuadés que boire fait partie intégrante de la vie étudiante, à changer de comportement.

Parmi les illustrations, on retrouve le célèbre mème du «petit ami distrait», ce visuel qui compare de manière ironique les choix individuels et les attentes sociétales. Au centre de l’image, un homme, représentant «72,9% des étudiants», détourne son regard de l’opinion publique qui s’attend qu’il suive les normes traditionnelles, à savoir boire de l’alcool. Son attention est néanmoins captée par… les boissons non alcoolisées.

Les données de cette campagne alcoholfacts.be proviennent d’une autre grande enquête distincte menée tous les quatre ans. C’est le VAD, le centre d’expertise flamand sur l’alcool et les autres drogues, qui interroge des étudiants des universités flamandes pour analyser leur consommation d’alcool.

Objectif: déconstruire les fausses perceptions sur la consommation d’alcool chez les jeunes et inciter les étudiants, persuadés que boire fait partie intégrante de la vie étudiante, à changer de comportement.

Ici, la campagne alcoholfacts.be repose sur le principe de «l’approche par les normes sociales», un concept qu’illustre Guido Van Hal: «Les gens ont tendance à surestimer les comportements malsains des autres. Nos propres croyances, souvent non fondées, influencent notre comportement. Si quelqu’un pense que ‘les autres boivent beaucoup’, il peut alors se dire: ‘Je ne bois pas tant que ça par rapport à eux, donc ce n’est pas grave si je bois un peu plus.’»

À côté des mèmes à télécharger sur le site, l’équipe a aussi fait imprimer des textes sur des gobelets en plastique destinés pour des fêtes étudiantes: «Ik binge series… geen drank» (Je binge des séries… pas de l’alcool) ou «65% des étudiants anversois consomment une ou deux boissons alcoolisées par activité estudiantine.» Au total, 2.500 gobelets réutilisables ont été distribués aux étudiants anversois.

Selon Guido Van Hal, la campagne a déjà permis de modifier certaines perceptions chez une partie des jeunes: «Nous avons constaté que leur perception de la consommation d’alcool de leurs pairs, la norme perçue, a diminué. Leur idée s’est rapprochée de la réalité. C’est déjà très positif: il s’agit de la première étape vers un changement de comportement individuel.»

Des données pour agir efficacement

Pour connaître la réelle consommation d’alcool chez les jeunes, les données restent essentielles. Dans le cadre de sa thèse de doctorat, Hanna van Roozendaal mène une étude à grande échelle visant à récolter les données relatives aux cas d’intoxication alcoolique chez les mineurs dans la région anversoise depuis 2015.

Une nécessité pour avoir une idée de l’ampleur du fléau puisqu’il n’existe actuellement aucune base de données qui récolte le nombre de mineurs qui atterrissent aux urgences avec une intoxication alcoolique.

Les mutualités savent si un mineur a subi un test d’alcoolémie puisque c’est remboursé, mais il n’est pas possible d’accéder aux résultats. «On aimerait en savoir plus: quel taux d’alcool? Quel type d’alcool? Dans quelles circonstances?», lance Hanna van Roozendaal.

Une équipe de chercheurs anversois va aussi sur le terrain pour sensibiliser les jeunes et pour récolter des données, poursuit la chercheuse: «On se rend dans les classes pour parler de manière interactive et non moralisatrice des dangers de l’alcool. À la fin de chaque session, on demande aux élèves de scanner un QR code pour remplir une courte enquête et évaluer la session ainsi que les habitudes de consommation d’alcool des participants.»

Trois mois plus tard, les élèves remplissent une seconde enquête, cette fois par le biais de leur école. Cette approche comparative permet d’analyser les éventuels changements de comportement et de consommation d’alcool sur cette période.

Même si la thèse d’Hanna van Roozendaal arrive à terme cette année, la doctorante a vu une progression dans la collaboration avec les différents acteurs de terrain: «Je suis en contact avec les urgences de nombreux hôpitaux. J’ai accès aux données des mutualités, ça avance et tout le monde coopère. La Ville d’Anvers nous a partagé des données précises comme le taux d’alcool ou les circonstances de consommation, ce qui nous a permis de les comparer directement avec nos propres résultats. Grâce à cette collaboration, nous disposons d’une grande quantité d’informations.»

Elle concède cependant qu’il y a encore du pain sur la planche: «Il serait idéal de mettre en place un système de suivi centralisé qui enregistrerait tous les jeunes admis aux urgences pour intoxication alcoolique. Cependant, un tel projet est extrêmement ambitieux et se heurte à de nombreux défis logistiques et organisationnels.»

Et la suite?

Pendant des années, Guido Van Hal avait tenté en vain de trouver des financements en Belgique pour ce projet de polyclinique. C’est finalement l’hôpital néerlandais de Delft Reinier de Graaf qui a permis de réaliser le rêve du professeur: «C’est de ‘l’aide au développement’ des Pays-Bas envers la Belgique», plaisante-t-il.

«Je suis en contact avec les urgences de nombreux hôpitaux. J’ai accès aux données des mutualités, ça avance et tout le monde coopère. La Ville d’Anvers nous a partagé des données précises comme le taux d’alcool ou les circonstances de consommation, ce qui nous a permis de les comparer directement avec nos propres résultats. Grâce à cette collaboration, nous disposons d’une grande quantité d’informations.»

Hanna van Roozendaal, médecin

Avant de conclure: «Notre priorité pour le moment est de terminer l’étude pilote et d’analyser ses résultats, qui devraient être positifs. Ces données pourraient devenir un outil crucial pour faire pression sur les décideurs politiques et les encourager à adopter des mesures concrètes. Nous avons déjà établi des contacts avec des acteurs clés, notamment le ministre fédéral de la Santé. Même s’il s’est montré favorable à l’idée, rien de structurel n’a encore été mis en œuvre. Il est essentiel de prendre des actions structurelles pour prévenir beaucoup de souffrances chez les jeunes et réduire les coûts à long terme de la consommation d’alcool pour la société.»